スマホで使うデータ通信、半分以上は無線LAN

そうなのです。ほとんどの場合、少なくとも筆者が入院していた病院では、患者が使える無線LANは用意されていませんでした。

そのため、インターネットを介したネットワークサービスを利用できるのはそれぞれの個人で契約したモバイルデータ通信に限られます。となると、契約しているデータ通信回線の容量を使い切ってしまうと速度制限がかかって、使い勝手が大きく低下することになります。

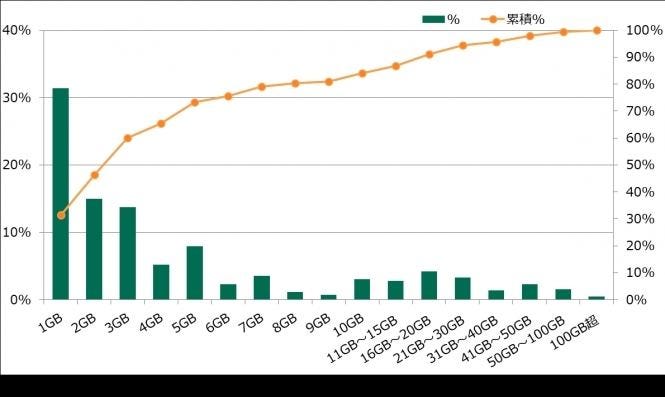

MM総研が2021年2月に発表した「携帯電話の月額利用料金とサービス利用実態(2020年12月時点)」によると、モバイルデータ通信の月間通信量は60%のユーザーが3GB以内、8割のユーザーが7GB以下の利用となっています。

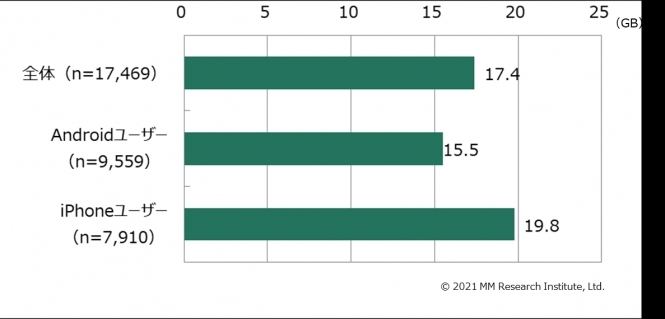

同じ調査結果では、個人がスマートフォンで利用するひと月当たりのデータ通信量は平均で25GB、このうち無線LANを経由したデータ通信量が平均で17.4GBとなっていて、モバイルデータの通信量は全体の3割程度にとどまっているという調査結果も報告されています。

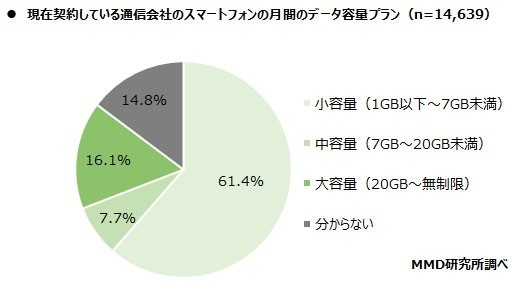

また、MMD研究所が2020年11月に調査した「2020年11月通信サービスの料金と容量に関する実態調査」によると、回答数(1万4,639件)のうち61.4%のユーザーで契約しているスマートフォンのデータ容量が7GB未満であったとしています。ちなみに、20GB以上無制限で契約しているのは16.1%にとどまっています(なお、「分からない」と答えたのが14.8%)。

大容量20GBプランでも「ギガ死」が不可避

このように、普段の生活では無線LANの依存度が高いわけで、それが使えずモバイルデータ通信だけが使える状況になると、俗にいう「ギガ死」状態に陥ってしまうことになります。

実際、入院患者の多くが月末になると「ギガ無くなった……」というつぶやきとともにストリーミングコンテンツが利用できなくなって暇を持て余す、という光景がよくみられました。

先のMM総研とMMD研究所の調査結果を参考にしても、利用できるのがモバイルデータ通信だけとなった場合、少なくとも契約容量が7GB未満としている調査対象6割のユーザーは、月初めの1週間とちょっとで“ギガ”を使い果たすことになってしまう計算になります。平均利用容量25GBとすると大容量プランとして一般的な20GBでも足りないことになります。