この連載では、主にマイナンバー制度と行政手続のデジタル化について、中小企業に係る分野を中心に、その時々の動きを追いかけてきました。

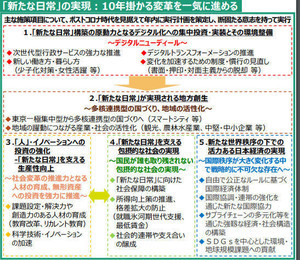

ただし、中小企業にとってメリットがあるのは、自らの取引に係る業務のデジタル化であり、そうした現場からの一連の業務がデジタル化され、行政手続のデジタル化にスムーズにつなげていくことです。

今回は、請求書等多くの中小企業に係る分野でのデジタル化の動きについてみていきましょう。

請求書等のデジタル化の動き

中小企業でも、多くの企業が請求書発行業務をIT化しています。ただし、パソコンソフトなどを利用して作成した請求書を紙に出力し、取引先に送付するといった運用が大半です。そのため、コロナ禍でリモートワークしていても、請求書発行・送付および自社に送付されてくる請求書の処理のために、担当者が出社せざるを得ない状況があります。

パソコンソフトなどを利用して作成した請求書をデジタルデータのまま、取引先に送付することができれば請求書発行業務を大幅に効率化できますが、取引先がそれをデジタルデータのまま受け取れなければ、できない話です。そのためこれまでは、パソコンソフトなどを利用して作成した請求書をPDF化して、メール添付で送付し、受け取った取引先ではそれを印刷してその後の処理を行うといった流れが、請求書のデジタル化での先進的なレベルとなっていました。クラウドで請求書を作成するようなシステムでは、取引先がクラウドのシステムにアクセスして請求書を受け取ることができるようなシステムも利用されています。ただし、ここでもPDF化した請求書での受け渡しが一般的で、そのままデジタルデータとして保存できるかどうかは、電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかということになるため、要件を満たしていない場合は、請求書の発行元は請求書の控えを、受け取る側は請求書を紙に出力することになります。ここでも請求書はデジタルデータ化されていても、紙を使用せざるを得ない状況になってしまいます。

中小企業では、請求書の発行業務をIT化するだけで、手書きでの処理に比べ、一定の効率化を実現することはできますが、請求書の作成から発行、送付、そして受領、保存まで一貫してデジタル化するには、まだまだ課題があるということになります。

そのような状況のなか、2020年7月「商取引全体のデジタル化と生産性向上への貢献を目指す」として、「電子インボイス推進協議会」が民間企業10社共同で発足しました。「電子インボイス推進協議会」では、当面の目的として、「電子インボイスの標準仕様を策定・実証し、普及促進させること」を掲げています。

この「電子インボイス推進協議会」に参画する民間企業のうち5社で構成される「社会的システム・デジタル化研究会」が、2020年6月に発表した「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」をみていくと、どのような課題認識から「電子インボイス推進協議会」の発足にいたたったのかが分かります。

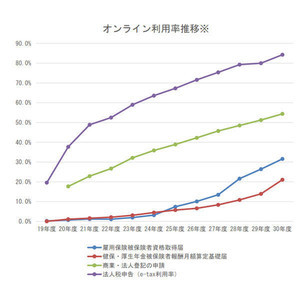

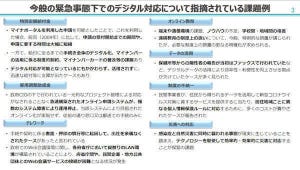

「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」では、まず「背景と課題認識」において、「e-Taxやe-Govなどにより電子申告や電子申請の仕組みは着実に普及しており、これは特に行政コストの低減につながっている」としつつ、「デジタルを前提とした申告・納税プロセス全体の見直しには至っていない」とし、「 申告データの作成等の前工程におけるデジタルの活用には改善や効率化の余地があり、社会全体としてのコストの最小化を実現できていない 」としています。

そして、「基本的な方向性」の項では、デジタル化に際して踏まえるべきポイントとして以下の4つを挙げています。

発生源でのデジタル化 原始データのリアルタイムでの収集 一貫したデジタルデータとしての取り扱い 社会的コストの最小化の観点での、必要に応じた処理の主体の見直し

ここでは、請求書のように発生源でデジタル化されたものは、事業者内や事業者間でも一貫してデジタルデータとして取り扱い、事業者から行政への申告・申請においてもデジタルデータとして引き渡すこと、を「発生源でのデジタル化」から「一貫したデジタルデータとしての取り扱い」で提言しています。

また、「社会的コストの最小化の観点での、必要に応じた処理の主体の見直し」では、「発生源から行政まで一貫してデジタルデータとして取り扱う中で、どの時点でどのような処理を 行うのかは、必要に応じ、全体最適の観点で見直しを行う」としています。

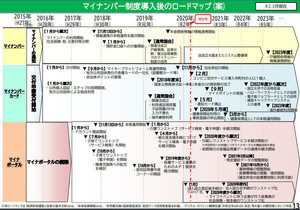

そして、「取り組むべき領域」では、「短期的に取り組むべき領域」として、「まず短期的(この先 2~3 年)に集中的に取り組むべき領域としては、今まさに業務プロセスの構築が進もうとしている領域と考えられる。」とし、 「これに該当するのは、2023 年 10 月に予定されているインボイス(適格請求書等)義務化を踏まえた電子インボイスの仕組みの確立である。インボイス義務化に際し、紙だけを前提として業務プロセスを構築するのではなく、当初から電子インボイスを前提とし、デジタルで最適化された業務プロセスを構築すべきと考える」としています。

さらに「想定される方向性」において、この電子インボイスの方向性については、「多くの事業者が共通的に利用できる電子インボイス・システムの構築のためには、まず電子インボイスの仕様の標準化が不可欠」とし、「標準仕様は、大企業から中小事業者まで、広く利用できるものでなければならない」とした上で、「電子インボイスが広く利用されるためには、標準仕様に対応した業務ソフトウェア、また、電子インボイスを送受信するための通信ネットワークが、大企業から中小事業者まで、それぞれのニーズにあわせ、またそれぞれの事業規模に見合ったコストで利用できるようにしなければならない」としています。

「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」では、この後にも、「考慮すべきポイント」や「検討すべき課題」などの項が続いています。全体を通して一貫しているのは、全体最適化のための中小事業者への配慮と、行政にお願いするのではなく、民間でやるべきことは民間でやるという姿勢です。

「電子インボイス推進協議会」は、このような課題意識から発足に至っています。では、なぜ2023 年 10 月に予定されているインボイス(適格請求書等)義務化を、電子化の機会として捉えているのでしょうか。

請求書がインボイス(適格請求書)になると何が課題となるか

(図1)は国税庁が適格請求書保存方式(インボイス制度)について説明したパンフレットの一部です。

-

(図1)]適格請求書保存方式の導入

(図1)の通り、2023年10月以降は、「適格請求書(インボイス)」の保存が、消費税の仕入税額を控除するための要件になります。「適格請求書(インボイス)」の発行は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」しか交付できないなど、この時点までに制度要件もいろいろと変わります。その中でも、事業者にとって業務負担が増えることになるのは、2023年9月までは3万円未満の請求書の保存は仕入控除の要件ではないのですが、2023年10月以降、一部の取引を除いて3万円未満の適格請求書の保存が必要になることです。

この点について、規制改革推進会議の成長戦略ワーキング・グルーブの10月12日の会議に新経済連盟が提出した資料「DX推進のためのアナログ原則撤廃に向けて~電子帳簿保存法と領収書の電子化に関する要望を中心に~」では、(図2)のように整理しています。

通常、事業者が取引を会計帳簿に記載する際、3万円未満であっても領収書、レシート等を受領し、それをベースに会計帳簿への記載を行います。そして原始証憑と呼ばれるこれら領収書、レシート等も保存していますが、3万円未満の少額な取引まで厳格な管理は行われていませんでした。それが、適格請求書保存方式(インボイス制度)で変わってしまいます。

そのため、「2023年10月の適格請求書等保存方式の開始に際し、社会的コストの最小化を図るために、当初から電子インボイスを前提とし、デジタルで最適化された業務プロセスを構築」しようと「電子インボイス推進協議会」が発足し、「標準化・全体最適化され、現行の制度・仕組みからの移行可能性に配慮された電子インボイス・システムの構築・普及を通じて、商取引全体のデジタル化と生産性向上に貢献することを目指し、活動」するとして、動き出しているのです。

この動きは単なる請求書の電子化に止まるものではなく、「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」の基本的な考え方にある通り、現場でデジタルデータとして作成された請求書が、デジタルデータのまま流通することを目指しています。 先に取り上げた、新経済連盟の資料では、電子帳簿保存法と領収書の電子化を例にとり、アナログ原則の撤廃を要望しています。そのなかで、 (図3)は領収書の電子化に向けた要望をまとめたページです。

-

(図3)]領収書の電子化に向けた要望事項

(図3)<の「要望の狙い」に記載されている「取引を一貫してデジタルで行う取引」という考え方は、「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」の基本的な考え方と通じるものがあります。

このような動きからわかるように、民間では現場でデジタルデータとして作成されたものが、そのまま流通するような社会を目指す方向性が顕著になってきているということです。

行政のデジタル化では、これまでは紙が原則でデジタルデータは特例という考え方をベースに、ともすれば行政の効率化を優先して、手続きを行う民間事業者や個人の負担の軽減が後回しになる傾向がありました。行政側もこの紙が原則をデジタルが原則へと改めようとしています。

こうした行政側の動きに、今回取り上げた民間の動きが、今後どのような影響を与えていくのか、注目していきたいと思います。

中尾 健一(なかおけんいち) Mikatus(ミカタス)株式会社 最高顧問 1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、2019年10月25日に社名変更したMikatus株式会社の最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。