クルマの試乗記で「ハンドリング」というと「操縦性」の話だが、航空機でいうところの「ハンドリング」は「機体の取り回し」という意味になる。固定翼機は有人・無人を問わず、地上では自力でバックできないことが多いので、その際は外部からのアシストが必要になる。では、有人機と無人機では何か違いがあるのだろうか?

壱岐空港におけるハンドリング

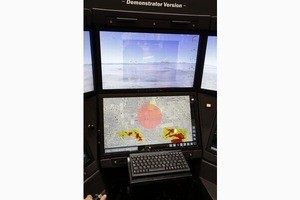

ゼネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ(GA-ASI)社が、2018年5月に壱岐空港でガーディアンUAV(Unmanned Aerial Vehicle)の試験飛行を実施した。

この時、機体を格納して風雨から保護するとともに整備を行うため、駐車場のスペースを使って仮設の格納庫が設けられた。そこは駐機場や滑走路といった、いわゆる制限区域の外にあたるスペースで、境界にはフェンスがある。

そこで、機体を出し入れする際は境界のフェンスを開けて、通り道を確保していた。もともと飛行機が行き来するためのスペースではないので、障害物を避けるように通り道を確保したり、路面に鉄板を敷いたりしていた。後者は、路面の凸凹を均すためだろう。

旅客機が空港のスポットから出る際はバックしなければならないので、トーイングカーで押してもらう。ではガーディアンUAVはどうしたかというと、機首を滑走路側に向けて格納庫に収めてあり、出るときにはそれをトーイングカーで曳き出していた。

ということは、格納庫にはバックで入れなければならない。そこで、着陸して駐機場まで戻ってきたら、トーイングカーで仮設格納庫の前まで引っ張って来る。この段階ではまだ、機体は格納庫に正対しており、滑走路には尻を向けた状態になっている。

そこでトーイングカーをトーバーから外す。そこから先は、地上スタッフが何人か、降着装置に取り付いて人力で押していた。狭い場所で方向転換しなければならないので、人力に頼るほうが無難ではある。

まず、地上スタッフの1人がトーバーを手に持ち、首脚の車輪の向きを変える。そして、他の地上スタッフが主脚を押したり、機首を側面から押したりして、方向転換する。そして機体が180度向きを変えたところで、人力で押してバックさせて、仮設格納庫に押し込む。

諸般の事情により、その模様を写真でお見せすることはできないが、御容赦いただきたい。

機体の取り回しに必要なスペースは計算できる

手で投げて発進させるような小型のUAVなら、ハンドリングもなにもあったものではない。人が手で持って移動すれば済む話である。

しかし、プレデターやガーディアンみたいに「車輪が付いていて、滑走しながら離着陸する」機体になると、手で持って移動するわけにもいかない。だから、トーイングカーの力を借りなければならなくなる。

しかも、航続性能を重視した設計になっている大型のUAVは、機体の全長と比べて翼幅が長い。それをぐるっと回して方向転換させるとなると、周囲の建物や施設にぶつけないように注意する必要がある。

どんな飛行機でも、降着装置の位置と操向装置の可動範囲(首振り角度)が決まれば、地上で向きを変える際の軌跡や、翼端が通る場所は計算できる。これは幾何学的な問題である。

米軍機のフライトマニュアルを見ると、地上で向きを変える際の車輪の軌跡、それと翼端が通る場所が、図入りで示されているのでわかりやすい。それを見れば、「機体を動かすときに空けておかなければならないエリアがどれぐらいあるか」がわかる。

ガーディアンを壱岐空港に持ってきた時も、地上で旋回する際に主翼端が通る軌跡のデータを基に、機体の取り回しや出し入れを問題なく行えるかどうかを確認していたのだろう。

それをしなければ、仮設格納庫の設置場所や、機体を出し入れする際に通す場所が決まらない。機体を現地に持ってきてから「障害物があって出入りができません」なんてことになっては困る。

省略できるものは省略する

その降着装置に関する余談を書いてみよう。

最初に小型の機体を作り、運用実績やカスタマーからの要求を受けてスケールアップしていくのはUAV業界の通例で、GA-ASI社のUAVもその例に漏れない。

機体を大型化すれば重量が増加するから、当然、降着装置も強化する。一昨年にネリス空軍基地のオープンハウスを訪れたら、米空軍のMQ-1プレデターとMQ-9リーパーを並べて置いてあり、両者の比較ができた。見ると、大型化したMQ-9のほうが明らかに降着装置が太くて頑丈である。それと比べると、MQ-1のほうが明らかに華奢だった。

その降着装置は引込脚になっている。普通、引込脚になっている機体では降着装置を収容したら、扉を閉めて表面を平滑にする。例外は、車輪が露出しているボーイング737や三菱MRJ、エンブラエルEシリーズぐらいだろうか。

ところが、プレデターやリーパーやガーディアンの場合、首脚・主脚とも後方に引き上げて機内に収容するものの、それを覆うカバーはなくて、むき出しである。もともと、そんなにスピードを出す機体ではないから、空気抵抗を減らすことよりも、構造を簡素化して、軽く、安く済ませることのほうが大事というわけだ。

これに限らず、おカネと手間をかけるところと、かけないところのメリハリがはっきりしているのは、UAVの特徴かもしれない。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。