こんにちは。eスポーツライターの小川です。

ゲーム業界では毎年のように、訴訟騒ぎが起きています。

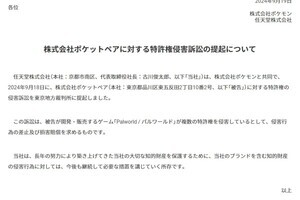

任天堂 vs コロプラ(2018年-2021年:『白猫プロジェクト』)、コナミ vs Cygames(2023年-現在:『ウマ娘 プリティーダービー』)は記憶に新しく、2024年からは、任天堂によるポケットペアに対する訴訟(『パルワールド』)が進行中です。

コロプラ訴訟はコロプラ側が和解金33億円を支払うことで決着となりましたが、2007年~2017年の日本において、特許の損害賠償として認められた中央値は約2300万円なので、ゲーム業界における特許関連の訴訟が、いかに高額になるのかを物語っています。

世間的にもゲーム業界の訴訟に注目が集まるなか、2025年1月10日に「東京eスポーツフェスタ2025」で、ビジネスセミナー「ゲーム業界における知的財産権の重要性について」が実施されました。登壇は、日本の大手ゲームメーカーである株式会社カプコン、任天堂株式会社、株式会社コーエーテクモホールディングス、株式会社セガ、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの法務部・知財部の担当者です。

<登壇者>

奥山幹樹氏(株式会社カプコン 法務・資産管理統括知的財産部部長)

西浦光二氏(任天堂株式会社 知的財産部担当部長代理/弁理士)

西村智稔氏(株式会社コーエーテクモホールディングス 常務執行役員・管理本部副本部長 法務担当)

桝本菊夫氏(株式会社セガ 上席執行役員コーポレートデベロップメント統括本部長)

村瀬俊介氏(株式会社コナミデジタルエンタテインメント 法務部・知的財産部 部長)

ご覧のとおり、ゲーム業界の法務のラスボスを集めたような顔ぶれです。絶好のタイミングで、法務担当者たちの主張を聞くことができる、貴重な機会となりました。今回は、セミナーの内容を踏まえ「パルワールドのキャンセル問題」について考えます。

なお、セミナーでは「海賊版(コピー品)」「エミュレータ」への権利行使についても言及されましたが、本稿では、論点を絞るために「類似ゲーム」への権利行使のみに着目します。

西浦氏(任天堂)「それぞれ権利の長所を活かしてビジネスを保護していく」

まずは、当事者である任天堂です。任天堂の西浦光二氏は「知的財産部では、ビジネスとブランドを保護するため、特許権、意匠権、商標権、著作権などさまざまな知的財産権を取得し活用している」と説明しました。

さらに西浦氏は「それぞれの権利には特有の守備範囲があるため、長所を生かしながら、組み合わせてビジネスとブランドを多角的に保護していくことが重要であり、知的財産権の適切な保護と活用は、ゲーム業界の健全な発展に不可欠である」と話します。

前提として、任天堂は膨大な権利を持っていますが、これまで積極的に使用料を取ることはしてきませんでした。理由は「ゲーム業界の発展のため」です。

つまり、見過ごしてきたのです。実際、2021年のコロプラ裁判では、コロプラ側が「ぷにコン」(タッチパネル上の任意の場所をタッチすると、その場所を中心とした範囲がコントローラーになる仕様)の特許を取得してライセンスビジネスを開始しようとした(と思われる)タイミングで、任天堂は訴訟を起こしました。

当時、この訴訟については「ゲーム業界の発展の妨げとなり得る、コロプラの強引な特許取得に対して任天堂が立ち上がった」という見方もされていました。

筆者もその所感を得た1人ではありますが、今回の『パルワールド』については、毛色が異なっています。コロプラ訴訟の「特許を出願して訴訟された」に対して、ポケットペア訴訟は「売れたこと(版権ビジネスを展開したこと)で訴訟された」になっているように思えます。

実際、『ポケットモンスター』の類似ゲームとされる『Nexomon(ネクソモン)』『コロモン(Coromon)』についてはお咎めはなく、一方、『パルワールド』は、リリースから2カ月で2500万人ユーザーを達成して「売れた」タイミングで訴訟されています。

これでは「基本的には好きに作って構わないが、売れると訴訟するよ」という理屈になっているように見えます。

2021年のコロプラ訴訟で、任天堂を支持した人のなかにも、今回のポケットペアの訴訟に戸惑っている人は多いでしょう。それは今回の訴訟が「ゲーム業界の発展のため」という点において、妥当な“論理”を見出すことが難しいからです。

桝本氏(セガ)「知的財産権の“侵害”の事例は減っている」

任天堂の訴訟スタンスに変化があったという見方もできますが、もう1つ抑えておきたい傾向としては「(ゲーム業界において)知的財産権が“侵害”される事例は減っている」という点です。

セガの桝本氏によると「近年、悪質な知的財産権侵害の事例はほとんどなくなってきている」と説明していました。毎年のように、訴訟騒ぎが起きているので、権利抗争が激化しているかのような印象を受けますが、全体としては減少傾向のようです。

また、セガの桝本氏は「ゲーム業界は他社の良い部分を、真似しあいながら発展してきた側面がある」として「他社の取り組みを参考にすること自体は問題ない」との考えを示しました。

とはいえ、やはり「限度」はあるようで、例えば、キャラクターデザインが競合他社に模倣されるといったケースは、著作権侵害の可能性が生じるようです。

過去にも、セガは著作権侵害の疑いのある企業に対して、警告を実施。警告を受けた企業は、自発的にキャラクターのデザインを変更したとのことです。

村瀬氏(コナミ)「技術を保護して他社へのライセンスアウトに繋げる」

コナミは(Cygamesに対して)損害賠償を請求中のいわば「当事者」です。そんなコナミの村瀬俊介氏は「研究開発によって生まれた新しい技術が保護されない状況では、開発者のインセンティブが失われてしまい、新しい技術やおもしろいゲームが生まれにくくなる」と話しました。

ここまでは至極まっとうな主張ですが、筆者が気になったのは次です。村瀬氏は「ゲーム開発費が高騰している。その開発費を回収する手段として、開発中に生まれた技術やデザインの権利を保護して、他社へのライセンスアウトにつなげるのも、ゲーム会社として必要な選択肢の1つである」と話します。

収益の不足分を、ライセンス収入で補うという主張は、少し物議を呼びそうですが、「過剰に権利を保護して、追加で稼ぐ」というニュアンスでの発言ではないことは補足しておきたいところです。

従来のキャッシュポイント(ゲームソフトの販売)だけでは開発費をペイできない時代になったとしたら、技術やアイデア自体を売ることも検討すべきなのは自明です。

とはいえ中小事業者からすると「大手企業さん、そこは別のマネタイズ方法を見つけてくださいよ」という気持ちにもなるのが、歯がゆいところではあります。

奥山氏(カプコン)「クロスライセンスでゲーム開発の自由度を高める」

また、ライセンスアウトについては、カプコンの奥山幹樹氏が補足しています。奥山氏は「弊社は特許に関して、クロスライセンス(複数の企業が、自らの持つ特許権などの知的財産権の行使を互いに許諾すること)という形でライセンスアウトをしている。これによりゲーム開発の自由度を高め、さらに魅力的なコンテンツを作る」と述べました。

続けて、奥山氏は「クールジャパン再起動のためにも、知的財産の活用が不可欠であり、企業努力によって生まれたものを保護する必要がある。ゲームやeスポーツはルールがあるからこそおもしろく、知的財産に関する法律やガイドラインがエンタメ産業を支えている」と話しました。

権利の保護は、企業間の結束を高め、日本のゲーム業界の総合力を高めることにもつながるのかもしれません。

パルワールドがキャンセルされる背景

最後に筆者の主観も交えて、「パルワールドのキャンセル問題」について、浮かび上がってきた背景を2点、記述します。

外圧による“訴訟基準”の変化──。訴訟という新たなキャッシュポイント

『原神』(2020年)や『黒神話:悟空』(2024年)をはじめとした、開発費100億円規模のゲームは、日本のゲーム市場にとっては“黒船”です。鎖国でもしない限り、この中国産のAAAタイトルと戦わなければならず、当然、開発費も高騰します。

外国産ゲームとの競争を余儀なくされた国産ゲームは、従来の収益構造だけでは、高騰する開発費を回収しきれないケースが常態化するでしょう。今後も、新たなキャッシュポイントとしてのライセンスアウトという選択肢が多くとられるように思えます。

苦しい懐事情が、ゲームの知的財産権の考え方に少なからず影響を与えているのかもしれません。

下剋上が“当たり前”になったゲーム業界──。取り損ねたライセンス料

マーケティング手法の多様化により、中小企業やインディーゲームの販売元が大手企業を出し抜けるケースが増えてきました。

当然のことながら、コンプライアンス意識や組織体制がしっかりした大手企業同士のやり取りとは異なり、(大手企業と中小企業との間では)事前にライセンシングなどに関する、交渉のテーブルが設けられることが少ないため、結果的に「訴訟」が(取り損ねた)ライセンス料の回収手段になっているように思えます。

これは、昨今の「マーケティング手法の変化」や「下剋上が起きやすいビジネスシーン」において、マネタイズ面での仕組みが追い付いていないともいえます。

これらを加味すると、ゲーム業界での訴訟が起きたとしても、「○○が○○を潰そうとしている」と捉えるのではなく、「権利と既得権益のバランスを客観的に判定するために、便宜上、訴訟という形式を使わざるを得ない」というような、冷静な目線で見るべきなのかもしれません。