2024年6月12日から14日まで、Interop Tokyo 2024が開催された。興味深い展示が多かったが、ここでは、Web技術の標準化団体であるWorld Wide Web Consortium(W3C)の「KDDI SVGMap」ブースに展示されたSVGMapを紹介したい。

Web上で地図を表示させる標準技術のSVGMapと、この技術が持つハイパーレイヤリングと呼ばれるアーキテクチャをベースとし、災害情報システムなどが実用化されている。本稿ではこのシステムの技術背景、そしてどういった経緯で開発されたのかについて、ハイパーレイヤリングの構想を20年以上前に編み出したKDDIコア技術統括本部 次世代自動化開発本部の高木悟氏にお話をうかがった。

SVGMapとハイパーレイヤリングの歴史

ハイパーレイヤリングアーキテクチャを導入したウェブマップの標準技術SVGMapを実装したフレームワークの開発を担当しております。

この技術についてお話しする前に、まず重要な背景をお話しさせてください。災害対策・災害対応においては、必要な情報を収集し表示するなど、Webが重要な役割を果たしていることは皆さんもお察しいただけると思います。しかし、Webには課題がないわけではありません。特に近年、災害が増え、その対策が急務となっているなか、災害時におけるWebにどんな課題があったかの反省や見直しをし続けています。このような手続きにおいて、必要な技術を再発見しているのが今の状況だと思います。

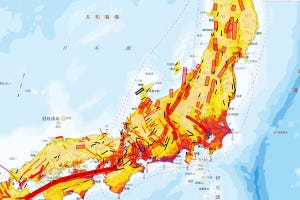

防災のコミュニティのなかで広く共通認識となっているWebの問題点は次のようなものです。2011年の東日本大震災の時点で、すでに気象庁、国土交通省、防災科学技術研究所など複数の組織がそれぞれのWebサイトを運営していて、防災に役立つ情報を発信していました。これらをみれば、被災状況などを得ることができました。また、地震以外でも、災害が予想される状況になると、多くの事業者が監視体制を強化しこれらのサイトを見るようになります。では、災害対策において、どのサイトが最適であったかというと、どのサイトでも情報が不足していました。たとえば、弊社の場合、基地局の状態などを監視します。降雨があれば、大雨の区域・土砂災害危険度などの情報を見つつ、さらにお客さまのトラフィックがどうなっているかを同時に監視します。それを1枚の画面に統合して、表示したいという要望がありました。これは地図をベースとした情報の一元的な可視化であり、ダッシュボードといわれるようなものです。

しかし、2011年頃には、これらを1つの地図上で見ることはできませんでした。その問題点を表したのが、図1の左上に示す社会課題です。これはWebサイトのサイロ化の問題といえます。WebサイトやWebページは、それぞれ発信者が主催するページがあります。具体的には、気象庁、国交省などが、地震、気象、河川の状態など、さらに弊社のイントラネットサイトではネットワーク運用状態などを提供しています。ブラウザ上では、それらを1つ1つ別ウィンドウとして立て、マルチウィンドウで見ることはできます。しかし、マルチウィンドウは限界があります。せいぜい2つくらいが限度で、5つも立てたら画面から溢れてしまい使い物になりません。

一方、地図の特徴として、1枚の背景地図の上に、雨の情報、ネットワークの情報、さらに監視カメラの情報など、必要なものを選んで重ねて表示できるという特性があります。レイヤリングと呼ばれる地図ならではの表現方法で、情報の一元的な可視化に大変有効です。

Web上で地図を重ねることは、同一サイト内の同じ運営者のコンテンツならば従来から可能でした。しかし、サイト超えて異なる運営者のコンテンツを1枚の地図に重ねることはできませんでした。地図の特徴的な表現方法が、Webの上ではあまりうまく発揮できなかったことが、大震災を経験した2011年頃にわかってきました。これが、我々の動機付けになりました。

地図上にいろいろな防災情報を表示するには

図1の右上に示す従来の解決手段、マッシュアップサーバ方式と書かれた技術は、東日本大震災より前の2004年頃から大手プラットフォーマにより、Web 2.0・マッシュアップ・クラウドコンピューティングというキーワードとともに普及しました。そのなかでも地図サービスは非常に着目されました。いろいろな事業者や情報提供者がもつ情報を、その頃使われるようになったクラウドサーバ上に集め、それらの情報をプラットフォーマが1つのコンテンツにして、エンドユーザに提供していました。今も続いているプラットフォーマによるコンテンツ配信の方法です。

一方、SVGMapのハイパーレイヤリングは、それよりずっと前、1990年代後半から研究されていました。しかし、マッシュアップサーバ方式があるならば、最初の課題は解決されたと考えられ、弊社でもSVGMapの研究開発プロジェクトは一度クローズしました。その後20年間、細々とやってきておりました。基盤技術・フレームワークはごく少人数でメンテナンスされ、イントラネットのエンタープライズ用途で使われてきました。

ところが近年、防災関連のコミュニティの方々などに紹介したところ、とても高い評価をいただくようになりました。また先日も、W3CのAdvisory Committee Meetings(W3C AC2024)というW3Cの戦略を立案する会合で、ハイパーレイヤリングや防災のお話をしたところ、大きな反響をいただきました。風向き、時代が変わってきたと感じました。このような経緯から今回W3CのブースでSVGMap・ハイパーレイヤリングアーキテクチャを展示させていただいています。

マッシュアップサーバ方式の課題

少し話を戻しまして、マッシュアップサーバ方式について改めて考えてみるといくつかの課題があることがわかってきました(図1の右上)。まずは高コストなことです。すぐにわかるのは、サーバを立てる費用です。特にエンドユーザのアクセスが集中することを考えると、サーバの容量・性能を上げないといけません。これもコストアップになります。そして、多くのコンテンツを集めてきます。それぞれが、更新のタイミングが異なる、フォーマットが異なる、プロトコルも異なるものを1つのデータベースに取り込む必要があります。そのための正規化作業なども多大なコストになります。これを24時間、365日運用するのは負荷の高い作業です。かなり体力のあるプラットフォーマでなければできないでしょう。

2つめは、データの収集も配信も一か所に集中していることです。アクセスが集中しサーバがダウンしてしまえば、データ収集も配信もできなくなります。コストをかけてサーバを多重化するなど、信頼性を上げる必要があります。これが単一障害点の課題となります。

3つめは、優越的地位についてです。ちょうどこのInteropの会期中(2024年6月12日)、「スマホソフトウェア競争促進法」が国会で成立しましたが、これは特定少数の事業者による寡占状態を事前規制する法律であり、これにも強く関わってきます。情報を提供する側にとっては、マッシュアップサーバを経由しなければ、情報を提供することができません。一方ユーザ側は、このサイトにアクセスしない限り、これらの情報にアクセスできません。このように情報をコントロールする強い権限を持っているのがプラットフォーマの立場です。これは非常に優越的な立場にあり、情報を提供する側にコミッションを求めることもありますし、ユーザ側には、無料サイトだとしても、都合のよい形に改ざんとまではいきませんが、ベクトルがかかった情報となる可能性もあります。

このマッシュアップサーバの事業者が1社だけならば、すべての情報が集約されるので、原理的にはよいのかもしれません。しかし、資本主義では競合があり、寡占となります。すると、その数社の間で新しいサイロが発生してしまいます。最初にあげたサイロ化の問題が再び起こり、プラットフォーマがいくら努力しても解消するのは難しいことがわかってきました。

また、プラットフォーマはマネタイズしてビジネスにしないといけません。しかし、防災情報はその特徴である公共性からもわかる通り、公共団体が必ず関与します。公共団体にとっては、マネタイズと中立性・公共性という相反する問題があります。さらにエンドユーザから見れば、無料で見られるのが当然です。しかし、マネタイズで広告モデルが載っているとか、災害時に広告が表示されるのは考えにくい状況です。防災や災害対策では、マネタイズのビジネスモデルをたてることも課題になります。

このように、新たなサイロ化やサステナビリティの課題が、従来の方式の大きな問題点として表面化し、社会課題となってきたといえます。

ハイパーレイヤリングの復活

現在、サイロ化は防災だけではなく、いろいろなところに広がっています。SVGMapで実装されているハイパーレイヤリング技術は、Web2.0が出てきた2004年よりもずっと前、1996年くらいに私がKDD(現KDDI)の研究所で思い付いたアイディアです。ただ、私のオリジナリティが各段に高いものではなく、World Wide Webでは、昔からあった考え方の延長にある正常進化型のアーキテクチャです。

1990年、ティムバーナーズリーが最初にWorld Wide Webを実装・公開したときに、ただのドキュメント表示ソフトとWebブラウザの最も大きな違いが、ハイパーテキストの存在でした。画面上の文字をクリックすると、文字に付属するURLのリンク先に飛んでいくわけです。たったそれだけの機能ですが、自分のサイトやコンテンツ内だけで飛んでいくそのまた昔からあったものとは違います。ハイパーテキストのコンセプト自体は1960年代にテッドネルソンが提唱したものです。一方、World Wide Webのハイパーテキストは、インターネット上のまったく別のサイトで公開されたコンテンツに、クリックするだけでURLをたどって飛んでいく点が革新的でした。ハイパーテキストによって、世界中のインターネット上のコンテンツがつながり、1つの情報システムのように使えるのです。これは素晴らしい技術だと思いました。

この、URLを使ったハイパーテキストにインスパイヤーされて考えたのがハイパーレイヤリングです。ハイパーテキストはクリックすると別のサイトに飛びます。一方、ハイパーレイヤリングはクリックすると、1つの画面にリンク先のコンテンツ(地図のコンテンツ)が重なってきます。遷移するのではなく追加されていくイメージがハイパーレイヤリングです。文章の情報を重ねても意味がわからなくなりますが、地図はレイヤリングができるので、重ねても正しい位置に意味のある重ね合わせができます。これを全く別のサイトのコンテンツに対して重ねていくのがハイパーレイヤリングです。このアーキテクチャは、マッシュアップ方式が広く定着し、それでよいと今まで忘れ去られていた技術です。それが、最近注目されているようです。

ハイパーテキストやハイパーレイヤリングの重要なポイントは、集中管理による優越的地位が発生することがない点だと思います。その結果として、マッシュアップサーバ方式のデメリットが、すべて解消されてしまいます。サーバがないのでコストもかからない、単一障害点も集中サーバがないのでありません。優越的地位も基本的に存在しません。優越的地位に魅力を感じ集まってくるプラットフォーマもいないので、サイロ化も発生しません。それにも関わらず、インターネット上の様々な発信者の情報を、一元的に利用できること、すなわち相互可用性が実現できているわけです。

実用へのあゆみ

1996年の研究開発開始の後、社内のイントラネットでは2005年くらいから実用化が行われていました。そのときは、防災というよりインフラの監視・運用に使われていました。そこに2011年の東日本大震災が発生、ネットワーク運用にとって災害対策は重要であるとの認知が社内に広がりました。前述のようにいろいろなサイトを使っても、よい情報が集められない現実もわかってきました。そこで、ハイパーレイヤリングアーキテクチャをベースに地図上での情報の一元化をチャレンジすることになりました。それから13年経ち、現状の仕組みとなりました。(図1の一番下)

一方、近年、災害時にドローンの活用が注目されています。ここでは被災状況を加味したドローンの運用が求められます。そしてドローンの運行管理にも地図は欠かせません。 図1の下から2番目の説明は、KDDIスマートドローン社でのSVGMapの実用例です。これは災害専用ではありませんが、ドローンのカメラの情報や制御情報を4GLTEで通信してオペレータの目で見えない場所、有視界外でドローンを飛行するために用意されたシステムです。

これを行うには4GLTEの通信が可能なエリアを確認しながら、どこを飛行したいかを事前に計画・申請するシステムが必要になります。ここでも、地図上での様々な情報の一元化が求められるのです。図1の右下に示したのがモバイル通信・飛行計画申請になります。災害時には、尾根の向こう側に飛ばしたいとか、ここは電波が届いているので飛ばせるだろうといったことをできるようになります。

地域共創もテーマ

地方でICT利活用を積極的に推進されている大学の先生からも、「IT・DXというと、東京やシリコンバレーの事業者がソリューションをもってくる。様々な地域活性化の枠組みのなか、その地域で実証実験などを行い、そのままその事業者が事業を開始しようとする。しかし、そこでできるお金の流れは、プラットフォーマや東京の大企業に向かってしまい、各地域にはほとんど何も残らないのが現状です。『地域共創』と呼べる状況にはなっていません」というお話を伺ったことがあります。私も同感で、やはりここにも中央があり、優越的立場があるのです。

それに対し、WebページやWebサイトは、オープンで中立的な技術、その地域のいろいろなソフトハウスと自治体が提携して作ることができます。さらにハイパーテキストでいろいろなサイトとも緩く連携ができます。これは地域共創の考え方にマッチしたものでしょう。

そしてハイパーテキストを進化させたこのハイパーレイヤリングを使った分散的なウェブマップもまた同様に相性がよいと思います。

これを進めるには、WebページやWebサイトの技術と同じく、インプリメンテーションや仕様がオープンで中立的になっていないとできません。偶然ですが、このハイパーレイヤリング技術の開発は長い間、社内エンタープライズで自家消費することを目的としていました。そのため、標準化やオープンソース化がしやすかった部分がありました。いろいろな活動を続けていくなかで、そこが弊社が異なる立ち位置をとれた点だと思います。地域共創において、この立ち位置を大事にした活動を進めていけたらと思っています。

オープンであることとは

連携するには、お互いに連携しあうインターフェイスを開示しあって繋げていきます。それぞれのシステムや提供者が対等に付き合うことが重要です。どこかに胴元がいて繋いでくれ、では優越的立場になってしまいます。「オープン」はとても大事なポイントだと思います。

もう1つ重要なのは、疎結合という概念だと思います。人間の社会もそうですが、組織にはセクショナリズムがあり、いがみあうとまではいきませんが、自分が他者にマウントしたいといった気持ちが多かれ少なかれ存在します。人間社会は、組織同士あまり仲がよい状態ではないのが実情でしょう。すると、仲の悪い組織同士が、がっちり手を結ぶのは困難です。手を結んだ瞬間に上下関係が発生してしまいます。必要最低限の薄い繋がりのなかで、物を繋げていくことが重要だと思いました。

World Wide Webのハイパーリンクが集中サーバ方式に対して優れていたのは、サーバ同士が直接通信して繋がる必要がなかった点かもしれません。サーバ同士は参照するだけで、なんとなく全体で1つのシステムとして使えるものができあがります。サーバ間を繋げることを密結合とすると、ハイパーリンク、ハイパードキュメント方式は疎結合になります。

ティムバーナーズリーも、ハイパーリンクのメリットとして、疎結合であることを指摘していました。オープンであって、オープンな部分があまり密になっていない、緩くつながっているだけで一体的に利用ができる仕組みが大事だと思います。

ここで、2024年3月のティムバーナーズリーのオープンレターを紹介したいと思います。

-

図10 ウェブの35歳の誕生日を祝う

ここでは現在の人類が抱えている重要な社会課題が指摘されています。そして情報システムの集中化がそれをまねいていると指摘しています。ティムバーナーズリーが最初に考えたWorld Wide Webのハイパーテキストアーキテクチャは、何十年も経っていますが、最近、再発見・再評価しなければいけない時代になったのだと思います。特に、オープンと疎結合の2つは、これからいろいろなことを考えるうえで、重要なことだと思います。