2024年の幕開けに、パーソナルコンピュータのハードウェア技術の動向を占う毎年恒例の特集記事「PCテクノロジートレンド」をお届けする。本稿はGPU編だ。ゲーム用途のみならず、生成AIの圧倒的追い風で過去最高に勢いに乗るNVIDIAと、それを積極的に追うAMD、そしてArc投入後の動きが気になるIntelの、2024年の動向を探っていきたい。

|

◆関連記事リンク (2024年1月1日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - プロセス編 (2024年1月2日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - CPU編 (本稿) PCテクノロジートレンド 2024 - GPU編 (2024年1月4日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Memory編 (2024年1月5日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Storage編 (2024年1月6日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Chipset&NPU編 |

|---|

***

NVIDIA GPU

2023年は結局コンシューマ向けの新アーキテクチャの導入がなかったのがNVIDIA。1月にはGeForce RTX 4070 Ti(GeForce RTX 4080 12GBのRebrand品)、4月にGeForce RTX 4070、5月にGeForce RTX 4060 Ti、6月にGeForce RTX 4060とメインストリーム~エントリ向けのラインナップは充実させたものの、2023年後半には特に新製品の投入もなかった。

では次のアーキテクチャは? というとBlackwell(故David Blackwell博士に因んだものらしい)が予定されているものの、投入時期が未だにはっきりしていない。TSMCのN3Eベース(といっても独自プロセスを使うのが好きなNVIDIAのことだから、N3Eをベースとした3Nプロセスとかになりそうだが)にしているので、ProcessのTSMCの所で述べたように投入時期は早くて2024年の第3~4四半期になる。しかも悪い事にまだNVIDIAはBig Dieのコンセプトを捨てるつもりがないようで、という事はそうでなくてもN3Eが複数のメーカーで奪い合いになっている関係で一社あたりのWaferの生産量がそれほど高くならない状況で、NVIDIAは他社に輪を掛けてチップの生産個数が少なくなるという事になりかねない。なので、2024年はそれこそトップエンド(GeForce RTX 5090? 向けのGB200ないしGB202?)を少数出荷するに留め、その間にWaferを作り溜めしておき、2025年に本格出荷という可能性も結構高い。そんな訳で、最低でも今後1年近くは新製品が無いという状況になる。

Blackwellの話は次にするとして、そこまでの中継ぎとして予定されているらしいのがGeForce 40 Superシリーズである。発表は間もなく開催されるCESになるらしい。ラインナップとしてはGeForce RTX 4080 Super、4070 Super、4060 Superの3製品の模様だ。それぞれAD102、AD104、AD106がベースとなる。すべての製品が16GB Memoryになるほか、SM数が若干増加、動作周波数なども変更されるとみられる。少なくとも今年一杯はこのGeForce RTX 40 Superで凌ぐ形になるだろう。

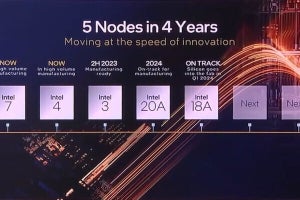

さて、次は続くBlackwellの話である。こちらの記事でも報じられたが、2023年10月にNVIDIAが投資家向けに示したPresentationの中に、こんなスライド(Photo01)がある。つまりBlackwellアーキテクチャは、久しぶりにエンタープライズ向けとコンシューマ向けで共通になる、という事らしい。このB100は2024年中に投入され、単体カード(NVIDIA B100とかになるのだろうか?)が提供されるほか、そのサブセットのB40、更にGrace CPUと組み合わせたGB200も2024年中にリリース、とされている。もっとも冒頭で書いたようにTSMC N3Eが逼迫している状態でどこまでこれをきちんとリリース出来るのか、は定かではない。GeForce同様に、2024年中に製品アナウンスだけはするものの、量産出荷はある程度チップ数を積み上げて2025年に、という形になるかもしれない。

-

Photo01: GB200はともかく、NVLinkで複数枚を接続するGB200NVLは、まだHopperベースのGH200NVLそのものが出荷されていない状態で本当に2024年中に投入できるのか、ちょっと疑問である。こっちも2024年は製品アナウンスだけで終わるかもしれない。

さてそんなBlackwellであるが、まだスペックを論じるには時期尚早な時期ではある。一応どこまで信用できるか不明な情報によれば、GB102(コンシューマ向けのハイエンドコア)の場合、SM数は192個、L2は128MB、GDDR7で512bit幅になるという数字がある。ちなみにAD102の場合はSM数が144、L2は96MB、GDDR6Xで384bitだったから、SM数は1.33倍とL2は1.33倍、メモリ帯域も1.52倍になる計算だ。

これが信用できるか? というと、「不可能じゃないだろうが、厳しい」というのが筆者の素朴な感想である。昨日のAMD CPUの所でも説明したが、TSMCのN5→N3Eでロジック密度は1.3倍になるとされている。NVIDIAの使う4NプロセスもベースはTSMC N4≒TSMC N5だから、まぁ頑張れば30%位密度が上がるかもしれない。なのでSMが増えた分は(SMそのものの機能が変わっていなければ)密度の向上でほぼ帳消しにできる。実際には多少手が入っているだろうから、1割か2割程度は面積が増えるかもしれないが、まぁこれはそれほど問題ではない。問題なのはL2で、ここは恐らく面積が小さくならないから、L2が128MBまで増えると面積もそのまま1.33倍になる。Photo02はNVIDIAの公開しているAD102のダイ写真を元に、L2ブロックのみ1.33倍するとどうなるかを試してみたものである(ちなみにAD102もGB102もGPCの数は12個で、ただし1GPCあたりのTPC数が6から8に増えているので、これを反映させている)。面積比で言えばGB102はAD102のほぼ1割増しのダイサイズになると推定される。AD102のダイサイズが608.5平方mmとされるから、GB102は668.5平方mm程度だろうか。これは作れない大きさでは無いが、N5→N3Eで製造コストも5割上がっている事を考えると結構厳しいのではないか、と思わざるを得ない。というか、GeForce RTX 4090ですらAD102を搭載しつつSM数は128個に制限して、しかもBase 2.23GHz/Max 2.52GHzと比較的低めの動作周波数に抑えていても消費電力が450Wに達している事を考えると、もう少しSM数を減らし(その分L2も減らし)、動作周波数をやや高める方向で製品を構成する方が堅実だとは思うのだが、そういう堅実な策を取らないのがNVIDIAなのであって、とりあえずトップエンドは今度こそ消費電力600Wとかいう化け物GPUを平気で投入してきそうでもある。

そういう製品を投入するだろうと筆者が考える理由は、生成AIの急速なニーズの高まりに伴う、ハイエンドGPUカードの猛烈な需要にある。消費電力が多くても性能が高い方が貴ばれ、放熱の問題は液冷でカバーするとかいうのがデータセンター向けの現在の動向である。これはワークステーション向けも同じで、デスクサイドのフルタワーケースに収められるGPU液冷キットとかを昨年のCOMPUTEXでは複数社が展示しており、今年はさらにこれが加速するとみられる。要するにそういう用途向けの構成を狙っているから、コンシューマ向けとしては論外なスペックの製品がリリースされても全く不思議ではない。その下、つまりGeForce RTX 5080(仮)の方はもう少し現実的なスペックになっている事を祈るのみである。

ちなみにGB102とは別に、GB100も恐らく開発しているものと思われる。こちらはGDDR7ではなくHBM3Eあたりを利用し、700平方mm後半のダイサイズの化け物になっているものと思われる。ただ先も述べたように2024年中はせいぜいが製品発表レベルであり、製品投入まで行くかどうかは微妙に思う。