三菱電機 霧ヶ峰PR事務局は7月11日、医師による室内における熱中症のリスクについての解説と、エアコンのプロによる暑さを我慢せずに節電する方法を公開した。

三菱電機 霧ヶ峰PR事務局の調査によると 「夏、自宅(室内)での熱中症に気を付けている(予定である)/やや気を付けている(予定である)」と回答した人は81.9%となった。

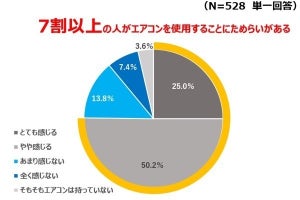

その一方で、「今年の夏、節電のために暑さを我慢してエアコン利用を控えようと思うか」という質問に「そう思う/ややそう思う」と回答した人は50.7%と、節電と熱中症対策を両立する方法への関心が高いことがうかがえた。また、過去、夏にエアコン利用を控えた結果、自分自身が体調を崩したことがある人は23.2%と、5人に1人以上いることもわかった。

「暑い街」として知られる埼玉県・熊谷市で熱中症の救急医療を行っている藤永剛医師は、室内でも熱中症の対策を行わないと、屋外と同様に熱中症を引き起こすリスクが高くなると指摘する。

室内での熱中症の原因は「環境要因」「身体要因」「行動要因」の3つに分けて考えられる。なかでも重要なのが「環境要因」。室内の温度・湿度を適切に管理しないと熱中症が重症化しやすく、実際に室内での熱中症で救急搬送されてくる人が多いとのこと。

「環境要因」のポイントとしては、「(1)エアコンや扇風機を活用して、室温は28℃以下、湿度は50〜60%を目安にする」、「(2)すだれ・よしず等を用いて窓からの直射日光を遮る」の2つ。

ただし、冷やしすぎには注意が必要で、涼しい室内から高温の屋外に出た時に身体が急激な温度差に対応できず、めまいや立ちくらみなど「夏のヒートショック」を起こすことがあるということだ。

「身体要因」のポイントとしては、「(1)日常の体調管理をしっかり行い、熱中症になりにくい身体づくりをする」、「(2)高齢者や乳幼児などの熱中症になりやすい人に対しては、周囲が見守りや声かけを行う」の2つ。

高齢者は温度の上昇に気づきにくく、喉の渇きも感じにくいうえ、体温調節機能が低下しているため熱中症をおこしやすいという。また、乳幼児は体温や水分バランスの調節機能が未発達で、服の脱ぎ着を自分で行うことが難しく熱中症になりやすいとのことだ。

「行動要因」のポイントは、のどが渇いていなくてもこまめに水分を補給すること。エアコンなどを使用している室内は空気が乾燥しやすいため、知らない間に脱水を起こしていることがあるという。こまめな水分補給(コップ半分を1時間に1回程度飲む)を心がけるよう呼びかけている。

また、新型コロナ5類移行して初めての夏に気をつけることとして、藤永医師は「外出により活動量が増えると、コロナ禍であったこれまで以上に疲労がたまり、熱中症を起こしやすくなるため、注意が必要」とコメントしている。

無理なく節電するコツは?

続いて、三菱電機 空調冷熱システム事業部の久田優美氏が、暑い夏に“無理なく節電対策”を行うコツを4つ紹介した。

1つめは、エアコンの「スイング運転」機能をうまく使うこと。エアコンを人に向けてスイング運転することで、体感温度を下げて過度な電力消費を回避できるという。ちなみに、日本冷凍空調工業会によると、冷房時の設定温度を1度高めにすると約10%の省エネになるとのことだ。

2つめは、すだれ・よしずを併用して効率よく部屋の温度を下げること。すだれ・よしずを設置することで部屋に入る日差しを防ぐことができるとのこと。また、窓とすだれ・よしずの間にできる空気層は熱を通しにくいため室内に熱がこもらず、節電対策になる。

3つめは、こまめなフィルター掃除を行うこと。掃除機でフィルターのホコリを取り、ホコリが取れない、汚れがひどい場合は水洗いをするか、 台所用中性洗剤を使用量の目安(水1リットルに対して0.75ml)まで溶かしたぬるま湯で洗うことを推奨している。

エアコンのフィルター掃除は2週間に1回を目途に行うことを同社は推奨。ちなみに、フィルターを約半年間(1日8時間の使用)手入れしなかった場合、新品の状態のフィルターを使用している場合と比較して、消費電力が約12%も悪化することが明らかになったという。

4つめは、放熱に必要な室外機の周囲を整理整頓するとともに、日よけを活用して効率的に稼働させること。室外機の吹出口付近に物を置くと熱交換率が下がり、カバー等で周りが囲まれている状態ではうまく放熱できず余計に電力を使うことになるという。

また、室外機の上側のみをカバーして直射日光を遮断し、室外機の温度を下げることも節電対策につながるという。ただし、室外機内部に水をかけるなどの行為は故障につながるため行わないよう注意喚起している。