大阪大学(阪大)は10月21日、同大学のレーザー科学研究所(ILE)が所有する「激光XII号レーザー」を活用した「レーザー宇宙物理学実験」を実施し、宇宙空間で起こっている磁場増幅現象の実験的検証に成功したと発表した。

同成果は、阪大 ILEの佐野孝好助教、同・坂和洋一准教授、同・藤岡慎介教授らの研究チームによるもの。詳細は、多体システムの集合現象を題材とした幅広く学際的な学術誌「Physical Review E」にオンライン掲載された。

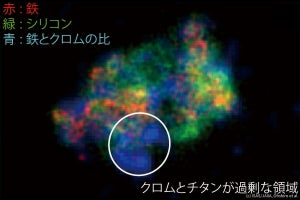

星間空間には普遍的に磁場が存在しており、星形成現象などに多大な影響を及ぼしている。また、磁場が局所的に強い領域があることも、これまでの観測から確認されている。たとえば、超新星爆発から発せられた衝撃波が星間空間を伝播する際、周囲よりも100倍以上も強い磁場の発生が観測されている。しかし、どのようなメカニズムで磁場が増幅されるのか、その物理的機構は解明されていないという。

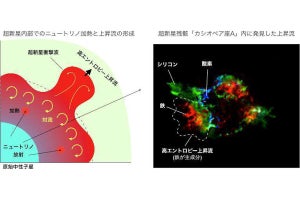

星間ガス密度が、空間的に分布を持った中を衝撃波が伝播することで生じる乱れは、界面流体不安定の一種で「リヒトマイヤー・メシュコフ不安定」と呼ばれている。この界面流体不安定によって強い磁場が生成されることが、理論シミュレーションからは示唆されていたが、実験的な検証はまだなされていなかったという。

一方、近年、大型レーザー装置でしか作り出せないような高温度・高密度の極限プラズマ状態で、宇宙空間で起こっている天体現象を模擬するという「レーザー宇宙物理学」が、調べたい天体と同等または類似した現象を地上の実験室で再現し、天体観測では見ることのできない詳細な計測を行うことを可能とするものとして注目を集めるようになってきたという。

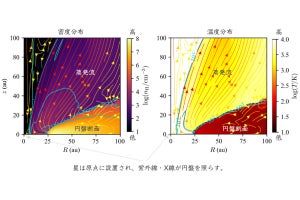

そこで研究チームは今回、阪大ILEの激光XII号レーザーを用いて、星間空間を伝わる衝撃波と同等の状態を、1mm以下のスケールに縮小して実験室に再現することにしたという。

実際にレーザーを照射したところ、超新星爆発の衝撃波に相当する強い衝撃波を発生させることに成功。その衝撃波が界面構造を不安定化し、擾乱の振幅が時間に比例して増大していくことが判明したほか、擾乱成長に伴い増幅された磁場の兆候を捉えることにも成功したという。

今回の実験は、実際の超新星爆発と比べると、およそ19桁ほど小さいスケール(1000京分の1)となるが、研究チームによると、物理現象の相似性を正しく考慮することで、星間空間での衝撃波による磁場増幅過程が今回の研究成果によって実験的に検証できたと考えているとしている。

また今回の成果は、従来の観測や理論シミュレーションに加えて、レーザー実験による天文学の大きな可能性の一例を示すことができたとしており、研究チームでは現在、超新星爆発の摸擬以外にも、ブラックホールの周囲の降着円盤や、木星内部の金属水素など、宇宙における興味深い現象についても大型レーザーで再現しているとするほか、磁場中のプラズマ界面不安定の制御は、レーザー核融合の分野でも重要な課題となっていることから、今回の研究成果は、将来のエネルギー開発に寄与することも期待されるとしている。