東京理科大学(理科大)は8月2日、複雑系科学の基礎理論に基づく数理解析法を用いて、ロケットエンジンの「燃焼振動」の形成と保持メカニズムを解明したと発表した。

同成果は、理科大 工学部機械工学科の後藤田浩教授、理科大大学院 工学研究科 機械工学専攻の島里実大学院生(2020年修了)、同・中村洸介大学院生、JAXA 航空技術部門 数値解析技術研究ユニットの松山新吾主任研究開発員、同・大道勇哉研究開発員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学協会が刊行する流体物理学を扱った学術誌「Physics of Fluids」に掲載されたほか、英物理学会(Institute of Physics)の情報誌「Physics World」でも研究内容が取り上げられた。

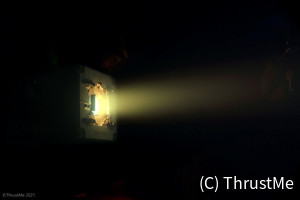

大きな振幅の圧力振動を伴う「燃焼振動」はロケットエンジンだけでなく、航空エンジンや発電用ガスタービンエンジンなどでも発生することが知られているが、エンジンの破損や短命化を引き起こしてしまうため、その形成と保持メカニズムの解明や予兆検知法の技術開発が求められている。

研究チームはこれまでの研究から、燃焼器内の圧力変動と発熱率変動の相互作用に着目し、情報理論と同期理論の視点から燃焼振動のメカニズムの一端を明らかにし、2019年に報告を行っており、今回の研究は、そうした研究成果を踏まえて進められたという。

今回の研究では、JAXA 航空技術部門 数値解析技術研究ユニットが2016年に発表した、ロケットエンジンモデル燃焼器内における燃焼振動のシミュレーションデータに、情報理論、記号力学と「複雑ネットワーク」に基づく数理解析法が導入された。

今回、対象となったロケットエンジンのポイントは、燃料と酸化剤インジェクターのそれぞれの速度変動と燃焼室内の発熱率変動だという。それらを対象に移動エントロピーを見積もることで、両者の因果性が調べられたところ、燃料インジェクター内部の速度変動は発熱率変動を駆動する一方、酸化剤インジェクター内部の速度変動は発熱率変動を駆動しないことが示されたという。

また、圧力変動と発熱率変動の相関から構築されたネットワークの次数分布から、燃焼振動を駆動する熱音響源が特定され、熱音響源はせん断層付近に広く分布し、突然の出現と崩壊を繰り返すこと、熱音響源の出現と崩壊が、遷移状態における燃焼振動の駆動に重要な役割を果たすことが示されたとする。

なお、研究チームでは、今回の研究成果について、ロケットエンジン内で発生する燃焼振動メカニズムの理解に寄与する成果であり、今後のロケットエンジン燃焼器開発に貢献することが期待されるとしている。