電気通信大学(電通大)と学習院大学は6月11日、ヒト肺炎の病原細菌「マイコプラズマ・ニューモニエ」が“分子ものさし”を備えていることを発見したと共同で発表した。

同成果は、電通大 基盤理工学専攻 化学生命工学プログラムの中根大介助教、国立感染症研究所 細菌第二部の見理剛室長、学習院大 理学部物理学科の西坂崇之教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学誌「PLOS Pathogens」に掲載された。

マイコプラズマ肺炎はMycoplasma pneumoniae(マイコプラズマ・ニューモニエ(肺炎マイコプラズマ))という細菌に感染することで引き起こされ、ヒトのかかる肺炎の10~30%を占め、日本では毎年数万~数十万人が発症しているとされている。

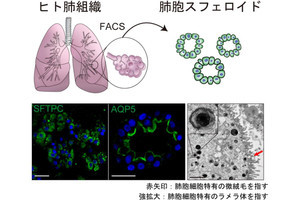

肺炎マイコプラズマは、接着器官と呼ばれる小さな突起物を形成し、体内の組織に貼りついて動くことが知られている。この接着器官がなくなると病原性を発揮できないため、同菌にとってヒトに感染するための重要な存在だが、その長さは常に280nmほどであり、なぜ一定の長さに制限されているのかは得分かっていなかったという。

そこで研究チームは今回、接着器官を構成する主要な巨大タンパク質である「HMW2」に着目。HMW2は、その大部分が右巻きのらせん構造である「αヘリックス構造」を取ると予測されていたが、αヘリックスの全長を足し合わせると接着器官の長さと同程度になることから、HMW2が「分子ものさし」として機能しているとの予測が立てられたという。

仮説の立証に向け、αヘリックスの長さを変えるように遺伝子を操作し、観測を実施したところ、HMW2が分子ものさしとしての役割を担っていることが確認されたという。

-

肺炎マイコプラズマの接着器官を主に構成する巨大タンパク質HMW2のαヘリックス構造のアミノ酸配列を300残基ほど短くすると、接着器官は40nmほど短縮。逆にアミノ酸配列を300残基ほど長くすると、40nmほど伸長した。HMW2が分子ものさしとしての役割を担っていることが判明した (出所:共同プレスリリースPDF)

実験では10種類ほどの変異株が作製され、たった1つのタンパク質を操作するだけで、超分子構造体である接着器官の長さを自在に操作することが可能であることが示されたという。

また、短い変異株はゆっくり動き、長い変異株は速く動くという“予想外”という発見もなされたという。

接着器官はヒト組織表面での「付着」と「運動」のための超分子構造体であるが、その長さが変わったことで移動速度が変化したという結果は、接着器官の長さが改変された変異株は、運動性能まで改変されたことも示されたとのことで、これは単に接着着器官の長さを制御する「分子ものさし」としてだけでなく、接着器官によって生じる運動の速さを制御する「分子速度計」としての役割もあるのだと考えられるとしている。

研究チームでは、肺炎マイコプラズマの形成の仕組みを理解することは、この病原細菌によって引き起こされる感染症を予防・対策するために重要な情報となることにつながることが期待されるとしているほか、このシンプルな長さ制御機構が、実際にどれほど感染過程に貢献しているのかは、これから詳しく調べていく必要があるとしている。