東京大学(東大)ならびに京都産業大学(京産大)は3月1日、赤色超巨星のこれまで難しかった正確な温度測定を行うことを目的に、正確な温度測定を妨げる主要因となっていた上層大気の影響を受けにくい鉄原子吸収線のみを用いた温度決定法を確立したと共同で発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 天文学専攻の谷口大輔大学院生、同・松永典之助教、京産大 神山天文台の河北秀世天文台長らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

人の一生に比べたら桁違いの長さだが、恒星にも寿命がある。主系列星でO型やB型などに分類される大質量星(太陽質量の8~9倍からそれ以上のもの)は、最期に現在の宇宙において最大規模の破壊現象である超新星爆発を起こして一生を終える(そのあとには中性子星かブラックホールが残され、恒星としては生涯を終えても、“天体”としてはまだまだ人生は続く)。

恒星は晩年を迎えると、大きく膨れ上がって赤色巨星と呼ばれるようになる。太陽も約50億年後には赤色巨星になり、そのときは地球軌道にまで膨れ上がるとされる。現在の太陽の半径は70万km弱だが、それが約1億5000万kmにも大きくなるのだ(地球は飲み込まれてしまうとも、太陽の重力が弱まるので公転軌道が外側に膨らんでギリギリ難を逃れるともいわれている)。

しかし、半径約1億5000万kmはまだかわいい方で、大質量星が晩年を迎えたときは膨れ上がり方が別格だ。そのため、特別に「赤色超巨星」と呼ばれる。その代表例がオリオン座のベテルギウス(狩人オリオンの右肩にあたる、同星座で2番目に明るいオレンジ色の1等星)や、さそり座のアルファ星(その星座で最も明るい恒星)であるアンタレスなどだ。

ベテルギウスは現在、とてつもないサイズにまで膨れ上がっている。脈動変光星のため、厳密にはサイズの変動があるが、半径はおおよそ5億km。太陽の代わりに太陽系に置いてみると、小惑星帯さえ飲み込んでしまうサイズである。

余談だが、つい最近までベテルギウスのサイズは木星軌道まであるといわれていた。しかし、Kavli IPMUなどが詳細な観測などを行い、若干小さいことが判明した。半径約5億kmは木星軌道の2/3程度のサイズなのだが、それでも巨大なことには変わりない。

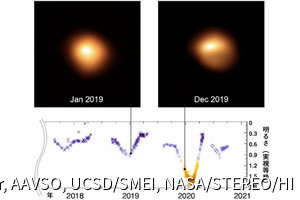

ベテルギウスは、2020年1~2月頃に通常の0.4等級から1.6等級まで大きく減光。もともと明るさは変動するが、ここ100年で最も暗くなったことから、超新星爆発の前触れではと話題になった。結局、上述したKavli IPMUなどの詳細な観測で、超新星爆発まではまだ約10万年もかかることがわかり、壮大な天体ショーを目撃することは叶わないことが判明したのである。

このように、赤色超巨星の進化段階を確かめ、超新星爆発がいつ頃起きるのかを予測するのは難しい。これまでの観測的な温度決定法では、構造が複雑な赤色超巨星の上層大気に起因する系統誤差(特定の原因によって測定値が偏るタイプの誤差のこと)を排除することが困難だったからである。

ベテルギウスのような赤色超巨星の進化についてより詳細に理解し、またその最期を飾る超新星爆発が起きる時期を正しく予測するためには、理論モデルと天体観測の両面から赤色超巨星の正確な表面温度を測定することが重要だという。

赤色超巨星は、恒星の表面温度と明るさをプロットした散布図である「ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)」において、限られた範囲に分布する。表面の絶対温度は太陽の5772Kより低いが(3500~4000K程度)、明るさは太陽の1万倍以上もあり、半径は1天文単位よりも大きい。ベテルギウスの半径5億kmも、3天文単位以上である。

-

赤色超巨星やそのほかの恒星の表面温度と明るさの関係をプロットしたHR図。(左)恒星は主系列星としてその寿命の大半を過ごし、中心部の水素を燃やし尽くしたあとに膨張しHR図の右上へと移動する。おとめ座のアルファ星(その星座で最も明るい恒星)スピカのような質量が重く青い星はベテルギウスのような赤色超巨星へと進化する。(右)ジュネーブ天文台の研究グループによる大質量星の進化モデル(実線)と今回の研究で得られた赤色超巨星の温度と明るさ(赤丸) (c) 東京大学 (出所:東京大学Webサイト)

しかし、実は赤色超巨星の表面温度はあまり正確にわかっておらず、理論モデルごとに予想温度が異なっているほどだ。もし赤色超巨星の温度と明るさを天体観測で測定できるのなら、それを恒星進化理論モデルの予想と比較することで、理論モデルを検証することが可能となる。

しかし、赤色超巨星は複雑な構造の上層大気を持つ。そこで形成される吸収線(分子吸収線や強い原子吸収線など)の強度は、その構造に依存して変化してしまうという。

赤色超巨星の温度を観測で決定するためにこれまで用いられてきた手法は、このような分子吸収線などに依存しており、得られた温度にどのような系統誤差が含まれるのかが明らかではないという問題があった。干渉計を用いた温度決定法も、赤色巨星のような比較的上層大気が単純な星に対しては有効だが、赤色超巨星ではやはり系統誤差が課題となっていた。

そこで共同研究チームは今回、近赤外線のYJバンド(0.97~1.32μm)のスペクトルに見られる鉄原子吸収線に着目。複雑な上層大気の影響を受けずに温度を決定するためには、恒星表面近くで形成される比較的弱い原子吸収線のみを使うことが重要だと絞殺したのである。

-

赤色超巨星の広がった大気の異なる高さで鉄原子吸収線と分子吸収線が生じている様子のイメージ。鉄原子吸収線は主に恒星の表面付近で形成されるのに対し、H2OやCOなどの分子吸収線は薄く広がった上層大気の中で主に形成される。(右下挿図)異なる種類の恒星の大きさの比較。うしかい座のアルファ星アークトゥルスは、赤色巨星。太陽も50億年後には地球軌道まで膨れ上がると推測されている (c) 東京大学 (出所:東京大学Webサイト)

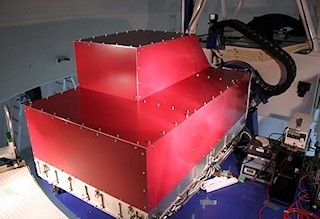

東大および京産大 神山天文台は、両者が協力する赤外線高分散ラボ(LiH)において共同開発した赤外線高分散分光器「WINERED」を用いて、太陽系近傍の赤色超巨星の観測を今回実施した。そして得られた温度は、現在の恒星進化理論モデルによる予測とよく合うものだとした。

-

今回の研究の観測に用いられたWINERED分光器。2016年以前、京産大 神山天文台の荒木望遠鏡(口径1.3m)に搭載されて活躍していたときのもの。今回の研究で使用されたデータは、2013年から2016年にかけて、荒木望遠鏡に搭載されていた時代のWINERED分光器によって観測されたもの。2017年・2018年にはチリのラ・シヤ天文台の新技術望遠鏡(口径3.58m)に搭載され、現在はチリのラス・カンパナス観測所のマゼラン望遠鏡(口径6.5m)への移設準備が進行中 (c) 京都産業大学神山天文台 (出所:東京大学Webサイト)

可視光などのほかの波長範囲にある原子吸収線は数多くの強い分子吸収線に埋もれているが、YJバンドの波長範囲では分子吸収線が少なく、弱い原子吸収線でも孤立して現れるものがある。今回の研究においては、WINEREDの精度の高さを活かしてYJバンドの高品質なスペクトルが取得され、そのような原子吸収線の深さを測定することに成功したとした。

-

WINERED分光器で観測された赤色超巨星のスペクトルの例。スペクトルの品質の高さのおかげで、数多くの吸収線を同定することに成功したという。これらの吸収線のち、赤矢印で示されている4本の鉄原子吸収線は、今回の研究で深さが測定されたもの (c) 東京大学 (出所:東京大学Webサイト)

今回の研究ではまず、YJバンドの波長帯のスペクトルから十分に孤立した52本の鉄原子吸収線を検出。続いて、温度がすでに正確に決定されている9個の赤色巨星を用いて、11ペアの鉄原子吸収線のライン強度比を使って正確な温度を決定するための関係式が較正された。

-

赤色巨星におけるライン強度比と温度の間の関係の例。(左)WINERED分光器で観測した9つの赤色巨星のスペクトルの例(温度が高い順)。左側の鉄原子吸収線は温度が異なる恒星でも深さが変わらないが、右側の鉄原子吸収線は低温の恒星で深さが深くなっている。(右)この2本の鉄原子吸収線の深さの比(ライン強度比)と温度の関係 (c) 東京大学 (出所:東京大学Webサイト)

赤色巨星と赤色超巨星では明るさが100倍程度異なるが、同じ元素の吸収線の間の「ライン強度比」(分光観測で得られたスペクトル中に見られる2本の吸収線の深さに関する比のこと)は明るさに依存しない。そのため、赤色巨星で較正したライン強度比-温度関係を赤色超巨星にも適用することが可能なのだという。

同手法によって10個の赤色超巨星の温度が決定され、そのひとつであるベテルギウスは絶対温度3611Kと導き出された。この温度は、統計誤差(観測や測定の度に混じるランダムな誤差のこと)が30~70K程度と十分に精度が高く、系統誤差も小さいと期待されるものだとしている。

また今回は、欧州宇宙機関が2020年12月に公開したばかりのガイア衛星が計測した太陽系近傍の恒星までの詳細な距離データが活用された。ガイア衛星は、宇宙の三角測量である年周視差を利用することで、太陽系近傍の恒星までの距離を高精度に測定することを目的として、2013年に打ち上げた科学衛星だ。ガイア衛星の距離データを用いることで、赤色超巨星の正確な明るさを推定することにも成功したという。

その結果、今回の研究で得られた赤色超巨星の温度と明るさは、ジュネーブ天文台の研究グループによる大質量星進化の理論モデルの予想とよく一致するものだったとした。共同研究チームは、今回の手法を用いれば、さまざまな場所にある赤色超巨星の温度と明るさを簡単かつ正確に計測することができるようになるとしている。

-

赤色超巨星の温度測定のイメージ。これまでの手法では、赤色超巨星は通常の恒星と比べて表面温度を計りにくかったが、今回の手法を用いれば、どの赤色超巨星に対しても表面温度を計りやすくなる (c) 東京大学 (出所:東京大学Webサイト)

また今回の手法は、YJバンドの波長帯の鉄原子吸収線を活用したものだ。天文学では原子番号3のリチウム以降の元素をすべて重元素と呼ぶ。鉄までの元素は大質量星の核融合反応で作られ、鉄以降の重元素は超新星爆発や中性子星の合体などで合成されたと考えられている。そして超新星爆発によって星間空間に星間ガスとして放出され、それはいつしか次世代の恒星に取り込まれていく。要は、それぞれの恒星が持つ重元素の量(金属量)は、その恒星が生まれた環境(星間ガスの金属量)に依存するのだ。

宇宙で最初の恒星であるファーストスター(第1世代の恒星)はほぼ水素とヘリウムからなり(宇宙誕生時に極わずかだがリチウムも生成されている)、大質量星が超新星爆発を起こす度に重元素は増えていったことから、重元素の量は環境だけでなく、その恒星が誕生した時代を推測する手がかりにもなる。そして金属量は、恒星の進化過程にも影響を与えることが知られている。このように、金属量から恒星のさまざまなことがわかってくるのだ。

赤色超巨星はもともと大質量星であり、大質量星は長くても寿命が数千万年程度とされ、太陽などと比べると非常に短命だ。そのため、天の川銀河内に属する大質量星は、宇宙138億年な歴史的視点で見ると比較的最近に誕生したものしかないが、それでも金属量はそれぞれの恒星で異なる。

たとえば天の川銀河の赤色超巨星のうち、太陽よりも銀河中心に近いものは、太陽と比べて2倍以上の金属量を持つことがわかっている(重力によって金属元素が銀河中心に落下していき、太陽よりも内側の赤色超巨星の方が金属元素を取り込みやすいことなどが考えられる)。

さらに、天の川銀河と共に局部銀河群を構成するふたつの大型銀河であるアンドロメダ銀河やさんかく座銀河、または天の川銀河の伴銀河である大小マゼラン雲など、ほかの銀河を見渡すと、太陽以上の金属量を含むものもあれば、同程度のもの、さらには0.2倍程度しかないとても少ないものまで、さまざまな赤色超巨星が存在しているという。

多種多様な環境下の、異なる金属量を持つさまざまな赤色超巨星のHR図を描くことで、赤色超巨星、そしてその若き日の姿である大質量星の研究が進むという。今回の新たな手法は、大質量星がどのように赤色超巨星に進化し、そして死にゆくのか、恒星物理学と銀河天文学の両分野にまたがる重要な課題に対し、理論モデルを検証する大きな手がかりを得ることのできるものとして、今後が期待できるとしている。