2020年は、日本においてどんな取り組みを行いましたか。

村瀬:振り返ってみますと、ServiceNowにとって、いろいろなことが試された1年でした。また、これまでの5年間で蓄積してきたことを生かすことができた1年であったともいえます。2019年に国内にデータセンターを設置し、製品の機能強化を図り、パートナーの連携をより強固なものにし、さらに、役員クラスの人材の採用、積極的な社員の採用などを進めてきました。

社員数の増加にあわせて、オフィスも拡張したのですが、これは残念ながら、リモートワークの進展によって生かすことができていません(笑)。ただ、その一方で、オンラインが一般化したことで、2020年は、私自身、毎月40人以上のCEOの方々と話し合いの場を持つことができました。年間で延べ500人のCEOと会話をすることができたのです。前年に比べると2~3倍の規模です。オンラインを活用することで移動時間がなく、気軽に会え、短時間でも会話をすることができます。場所と時間の制約がないので、タイミングが合えば、米本社のCxOにも参加してもらうことができますから、むしろ、グローバル企業の強みが生かせる環境が整ったともいえます。

また、主要パートナー企業との連携強化がさらに進み、ServiceNowに特化して取り組む組織を設置するパートナーも出てきています。たとえば、NTTデータでは2021年1月1日付けで、ServiceNowに関する専門事業組織「ServiceNowビジネス推進室」を150人体制で設置し、2025年までにServiceNow関連ビジネスの売上げを500億円規模に拡大することを発表しています。

現在、国内では約50社のパートナー企業があり、このほかにもISVパートナーがいます。今後は、日本のISVパートナーとの連携も強化し、ServiceNowのアプリケーションを補足するような日本独自のアプリケーションを増やし、より強固で、幅広いエコシステムを構築したいですね。

パートナー連携はグローバルでも進んでおり、これも日本でのパートナーシップの強化につながっています。IBMとは、企業のAI活用によるIT自動化やリスク削減、コスト削減への支援に向けて提携を発表し、アクセンチュアでも、日本を含めた全世界でServiceNowの専門部隊を発足したり、NECとは官公庁向けの基盤において、ServiceNowを活用することを発表しています。パートナーが本気になって、ServiceNowを扱う姿勢を明確になった1年であったともいえます。

一方、日本には、SNUG Japanというユーザーグループがあるのですが、新たにエグゼクティブを対象にした「ServiceNow CxO Club」を発足しました。2020年10月に、第1回目のイベントをオンラインで開催したところ、36人のCxOが参加し、アフラック生命保険やカルビー、横河電機の役員からServiceNowの活用事例などが紹介されたり、経済産業省から、CxOに対する提言が行われたりしました。また、会社が終わった時間帯に行うのではなく、午前8時という会社が始まる前の時間帯からスタートした点もこだわりのひとつです。この時間帯の開催によって、米本社のCIOであるCris Bediもリアルタイムで参加し、講演を行い、参加者と情報交換させていただきました。

しかし、ServiceNowに対する関心があまりにも高まりすぎて、私たちが、バートナーやユーザー企業向けに用意しているトレーニングが常に満席という状態が続いています。これを改善していく必要があります。すでに米国では大学のカリキュラムのなかにServiceNowのトレーニングを組み込むといったことを開始しており、日本でも同様のことをやっていきたいと考えています。

2020年は、「ServiceNow」という、社名そのままのニーズが高まったともいえますね。

村瀬:その点は私も感じています。ServiceNowは、「サービスが、いま使える」ということが社名のベースになっています。創業時のServiceNowのロゴのOのところは電源ボタンのような形になっていて、このボタンを押せば、すぐに起動するということを意味していました。社内ITシステムは、新たなものを開発するのに1年、2年かかり、しかもバージョンアップが不便で、コストもかかり、ユーザーエクスペリエンスが悪いということが長年の課題でした。ServiceNowが創業時に考えたのは、クラウドをプラットフォームとして活用し、その上でコンポーネントを組み合わせれば、短期間に、低コストでサービスが構築できるということでした。サービスをいま作って、いま立ち上げ、いま変えたりできれば、企業内の働き方が変わる。創業時に掲げたものが今年1年で本当に形になった。その変化のなかで、ServiceNowが果たす役割が増え、それが理解されたといえます。

創業者のFred Luddyは2004年の創業時に、「企業で働く普通の人々の、日々の仕事の生産性を高めるクラウドベースのプラットフォームを構築する」ことをビジョンに掲げました。当時、Fredが感じていたのは、「コンシューマ向けのITデバイスは使いやすいのに、社内ITシステムは、なぜこんなに不便なのだろうか」ということでした。技術者の立場から、オフィスで使っているシステムをもっと使いやすいものにし、生産性を高めることができると考え、そのツールとして、クラウドを活用することを考えました。もともとFredはアルバイトをしていた頃、女性バンチャーが苦労していた仕事を、自らが書いたプログラムによって解決したという経験を持っていました。そのときに女性パンチャーから涙を流して感謝されたことで、テクノロジーによって人々の役に立ちたいという気持ちが芽生え、ServiceNowの創業につながっています。

また、ServiceNowは3年前にパーパスを定義しなおし、「We make the world of work, work better for people」を掲げました。つまり、デジタルが仕事を奪うのではなく、新しい仕事の世界をつくり、人にはより良い仕事を提供し、私たちは、人にしかできない付加価値の高い新しい仕事を創造する企業になることを明確に示めしたのです。また、このときServiceNowのOの部分もスイッチから人の顔に変えました。デジタル変革は人のためにやっているという意味を込めたからです。

コロナ禍で環境が一変するなかにおいて、ServiceNowのプラットフォームを活用することで、シームレスなワークフローを実現し、人にしかできない素晴らしい体験を創造するデジタルビジネスを実現することができます。それによって、ServiceNow は、21世紀を代表するエンタープライズソフトウェア企業になることを目指しています。

CEOであるBill McDermottは、「ServiceNowは、21世紀のソフトウェアで構成された企業像を定義することになる。ソフトウェアで企業が構成され、人は人ができる仕事だけをやることになる」としています。

ServiceNowに対する印象も、この数年で大きく変わっていますね。

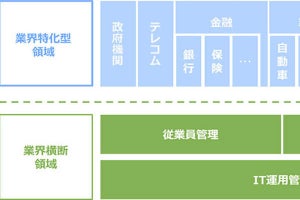

村瀬:ServiceNowの最大の特徴は、「platform of platforms」という考え方にあります。その中核にあるのがPaaSである「Now Platform」です。創業時は、このプラットフォームを広く理解してもらったり、効果を知ってもらったりするために、アプリケーションとしてITマネジメントサービス(ITMS)の提供を開始したのですが、長年、この印象が強かったのも事実です。ただ、この仕組みはIT部門だけでなく、人事部門や総務部門にも活用できるということが多くの企業に理解され、お客様自らがNow Platform上でアプリケーションの開発をはじめ、さらに、それらをユーザー企業同士が情報交換をし、利用が広がっていきました。ユーザー同士が情報を交換するというのはServiceNowならではのもので、毎年、米ラスベガスで開催しているグローバルイベントの「Knowledge」では、全世界から約2万人のユーザー企業などが集まり、積極的な情報交換を行っています。2020年は新型コロナの影響もあり、完全オンラインイベント「Knowledge 2020 Digital Experience」として開催したのですが、全世界から6万人が参加しました。お客様が、ServiceNowの熱烈なファンであるという点がServiceNowの特徴です。

いまは、IT管理の「IT Workflows」、従業員を対象にした「Employee Workflows」、顧客を対象にした「Customer Workflows」をNow Platform上で提供しており、App Engineを通じて、ユーザーなどが開発したアプリケーションも利用できるようになっています。

Now Platformも着実に進化していますね。

村瀬: 半期ごとに、Now Platformのメジャーバージョンアップを行っています。2020年も遅れることなくリリースすることができました。2019年第3四半期にリリースした「NewYork」では、モバイル対応を強化し、2020年第1四半期にリリースした「Orlando」はAI機能の強化を図りました。そして、2020年第3四半期にリリースした最新の「Paris」では、当初計画していた内容を変更し、新型コロナウイルスへの対策、ニューノーマルへの対応といった観点から機能強化を図っています。成長の促進、事業継続性の強化、従業員の生産性向上を実現するなど、ビジネスの加速と回復力、復元力にフォーカスしています。

また、Now Platformの機能として、AIやワークフローのコンポーネントを拡張していくことにも取り組んでいます。2020年11月には、カナダのElement AIを買収しましたが、これも、Now Platformのなかに取り込んでいくことになります。収集したデータからAIが洞察し、人が介在しなくても、ビジネスをよりよくする世界の実現を目指しています。