米トーマス・ジェファーソン国立加速器施設(ジェファーソンラボ)の研究チームは、陽子内部の圧力分布を測定することに成功したと発表した。複合粒子である陽子はクォーク3個で構成されているが、陽子の中心部ではクォークに1035Pa(パスカル)という超高圧力がかかっているという。研究論文は科学誌「Nature」に掲載された。

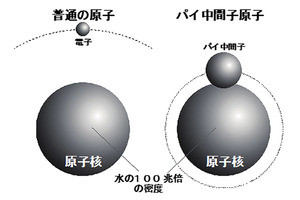

研究チームによると、陽子の中心部では外側に向かって1035Paの超高圧力が働いており、超高密度天体である中性子星の中心部よりも高い圧力になっている。その一方で、陽子の周縁部にはもっと弱い圧力が内側に向かって働いているという。陽子内部におけるこのような圧力分布は、3個のクォークを結合している強い力によって決まると考えられている。

今回の圧力測定には、「一般化パートン分布(GPD:generalized parton distributions)」および「陽子の重力子形状因子」という素粒子物理の理論枠組みと既存の観測データが利用されている。

GPDは、1969年にリチャード・ファインマンが陽子などのハドロン粒子の衝突を解析するために考案したパートン模型におけるパートン(今日クォークやグルーオンと呼ばれている素粒子と同じもの)の分布関数をより精緻にしたものである。

陽子の重力子形状因子は、仮に重力をプローブとして用いた場合の陽子の力学的構造を表現するために使われる。重力子形状因子の概念は1966年に物理学者Heinz Pagelsが発表したものであるが、近年の理論的研究から重力形状因子をGPDと関連付けることによって、重力プローブの替わりに電磁気力を利用できるようになった。このため、GPDを利用することで、電磁気力プローブによって陽子の内部構造の三次元イメージを得ることができるという。

今回の研究で用いた電磁気力プローブは、ジェファーソンラボに設置された連続電子ビーム加速器施設(CEBAF:Continuous Electron Beam Accelerator Facility)で作られている。

電子ビームは原子核に向けて撃ち込まれ、深部仮想コンプトン散乱(DVCS:deeply virtual Compton scattering)と呼ばれる過程によって、陽子内部においてクォークと電磁的に相互作用する。DVCS過程では、電子1個が陽子内部に入り、クォーク1個とのあいだで仮想の光子1個を交換する。この交換によってエネルギーがクォークと陽子に渡されるが、その直後に陽子がエネルギーを別の光子として放出するため、陽子の状態は最初と変わらないまま持続する。

この過程は、かつてPagelsが仮説上の粒子である重力子ビームを用いた重力プローブを想定して行った計算と類似したものであるという。研究チームは、陽子を出入りするスピン1の光子2個を使うことで、スピン2の重力子1個を用いた場合と同じ結果が得られると説明している。

よく知られている電磁気力の理論と仮説的な重力理論の類似性を利用することで、陽子内部の圧力分布を測定できるようにしたところに今回の研究の特徴があるといえる。

研究チームは次の課題として、今回の方法をより精密なデータに適用することによって、分析の不確実性を減らすことを挙げている。また、陽子の内部せん断力や力学的半径など、圧力分布以外の力学的性質についても解明していきたいとしている。