音楽事業の中でも、ソニーミュージックの業績をフォーマット別に見ると、すでにSpotifyやApple Musicといったストリーミングミュージックからの売上が、ダウンロードやディスク販売を抜きトップに立っている。増益要因もストリーミングミュージックの隆盛だ。ダウンロードが急速に減少しており、この情況への対策が収益に大きく影響する情況だ。

映画については、「収益は主にテレビ番組制作によるもの」(吉田氏)とのコメントがあった。テレビ番組といっても、その中心は、NetflixやAmazon Prime Videoといった有料ストリーミング配信向けのオリジナルドラマ制作。アメリカでは「ドラマの黄金期が来ている」と言われており、巨額をかけた完成度の高いドラマが多く出ている。それが映画以上に長期的な収入をもたらしており、ソニーの映画制作部門でもひとつの柱となっているのだ。

こうした海外での変化が日本にどう影響してくるかも、注視しておきたい部分である。

高付加価値体質への変化で収益を安定

スマートフォンを軸にしたモバイルコミュニケーションの分野は、相変わらず利益率の低さが目立つ。過去には大きな赤字を生み出していたが、販売数量や地域の見直しを進めた結果、大きな変動は起こさなくなってきた。

逆の言い方をすれば、大量に販売する「トップグループからの離脱」が鮮明になり、日本・欧州などの特定地域で高付加価値モデルを売る形が定着した、と言える。売り上げ予測に大きな変動もないことから、この分野は当面「出血せずに次の変化をうかがう」状況なのだろう。

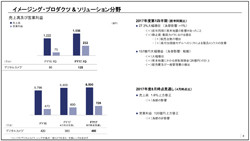

カメラ(IP&S)事業については、一見増減が多く見えるものの、これはすでに説明した通り、熊本地震の影響を脱したことによる変動要因が多い。それを勘案しても、高付加価値モデルへの集約による利益体質の変化が上手くいき、プラスで事業を展開している、とみていい。

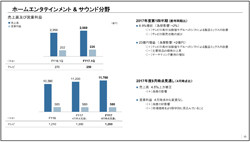

「高付加価値化による安定」という点はテレビ・オーディオ(HE&S)事業も同様であり、こちらも堅調な収益を出している。テレビについては、「2Kの販売台数が減少したものの、4Kの台数が増加しており、高付加価値製品との製品ミックスは改善している。また、4K比率についても、マーケット平均よりもソニーの4K比率は高くなっている」(吉田CFO)とのことで、現状の4Kモデルシフトが、ソニーに対してはまだプラスに働いている、と判断できる。