大阪大学(阪大)と北海道大学(北大)は6月22日、カーボンナノチューブ素子内に有機分子を導入し素子雑音を発生させることで、分子種ごとに特性周波数をもつ雑音が発生することを発見したと発表した。

同成果は、大阪大学大学院工学研究科 赤井恵助教、桑原裕司教授、同産業科学研究所 松本和彦教授、同理学研究科 小川琢治教授、北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター 葛西誠也教授らの研究グループによるもので、6月15日付けの英国科学誌「Nanoscale」に掲載された。

雑音の発生機構には謎に包まれた部分が数多く残されており、長年、電子素子の雑音を低減させる研究開発が行われてきた。近年ではナノ材料を用いた素子の中に発生する雑音に注目する研究が増えてきており、分子・原子レベルにおける雑音発生のメカニズムが明らかになりつつある。

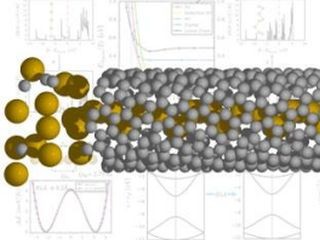

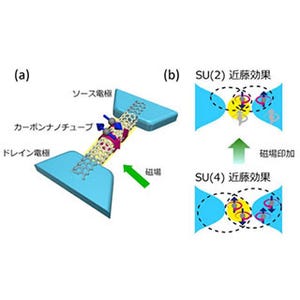

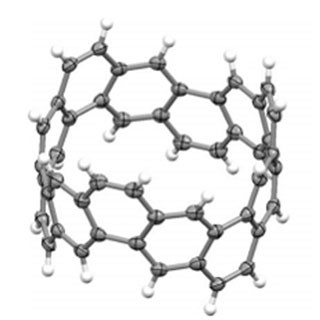

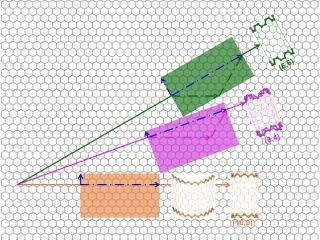

今回、同研究グループは、単層カーボンナノチューブ素子内にあえて異物である有機分子を導入することで雑音が発生し、その雑音の周波数特性は分子によって異なることを発見した。分子が特性周波数をもつ雑音を発生させる現象はグラフェンではよく知られていたが、小さなガス分子に限られていた。

今回、同研究グループが導入した分子は約1nm以上の分子骨格をもつ比較的大きな分子であり、高い酸化還元活性をもつ。つまり、分子はカーボンナノチューブから電子をもらってイオン化しやすく、また電子を渡して酸化されやすい状態となっているため、分子の酸化還元が素子内でくり返し起こっており、これが雑音の発生原因と考えられるという。

また、雑音源となる分子が素子内に1個のみ存在する場合には、素子の出力として2つの状態を行き来するテレグラフ信号が検出された。この2つの状態は1分子の酸化状態、中性状態、還元状態のいずれかに対応し、分子によって異なる。1分子が電子の捕獲、放出を繰り返すため、その状態の明滅が素子の電流を変化させ、その状態比率は分子の酸化還元のエネルギー準位に対応することがわかった。すなわち、テレグラフ雑音を得ることで分子の活性な酸化還元準位を知ることができる。

生体内での雑音や揺らぎをうまく利用した情報の検出や伝達の仕組みが解明されはじめていることから、同研究グループは、今後の生体機能模倣素子開発における応用が期待されると説明している。