慶應義塾大学(慶大)は9月23日、脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経幹細胞移植治療における最大の課題であった移植細胞の腫瘍化を予防する方法を開発したと発表した。

同成果は、慶應義塾大学医学部生理学教室 岡野栄之教授、同整形外科学教室 中村雅也教授らの研究グループによるもので、9月22日付の米国科学誌「Stem Cell Reports」オンライン版に掲載された。

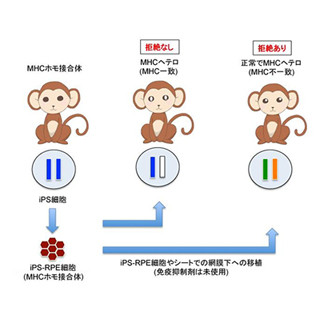

同研究グループはこれまでに、iPS細胞技術を応用し、ヒトiPS細胞から樹立された神経幹/前駆細胞を、脊髄損傷を加えたモデル動物に移植することにより、良好な運動機能回復が得られることを報告している。しかし、あるiPS細胞株を用いた移植実験では移植後に腫瘍化を示し、一度回復した運動機能は再度低下を示した。iPS細胞幹/前駆細胞を用いた移植治療を行ううえでは、この移植細胞の腫瘍化が最も重要となっている。

今回、同研究グループは、細胞の多分化能や自己複製能においてNotchシグナルが深く関係していることに着目。同シグナルを阻害するGSIを用いて、iPS細胞由来神経幹/前駆細胞(hiPSC-NS/PCs)の性質の変化を評価した。また、移植前にGSIで前処理を行ったhiPSC-NS/PCsを脊髄損傷モデル動物へ移植し、その有効性と安全性を検証した。

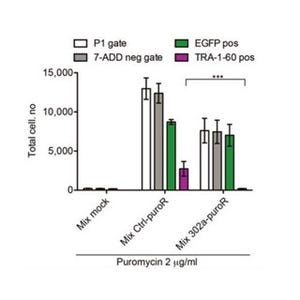

この結果、hiPSC-NS/PCsにGSIを投与すると、未分化・腫瘍様増殖性のある細胞の数が減少し、成熟ニューロンの数が増加。また、遺伝子発現解析においても、GSI投与群で未分化・増殖能に関連する遺伝子の発現が低下し、成熟ニューロンへの分化を示す遺伝子の発現が上昇した。

腫瘍化を起こしやすいhiPSC-NS/PCsを用いた移植実験では、脊髄損傷後にGSIのhiPSC-NS/PCsを移植したマウス(Control群)と、前日にGSI前処理を行ったhiPSCNS/PCsを移植したマウス(GSI+群)で比較すると、移植後3カ月の時点で、Control群では細胞移植時と比較し約10倍にまで移植細胞が増殖を示したが、GSI+群では過増殖することなく生着した。

また、運動機能に関して、脊髄損傷後にリン酸緩衝生理食塩水のみを注入したマウス(PBS群)と比較したところ、両群ともに移植後徐々に回復を示したが、その後Control群では移植後42日目以降に運動機能の再低下が認められた。一方、GSI+群では一度回復した運動機能はそのまま維持され、後肢で体重をしっかり支えての歩行が可能となっていた。

さらに、腫瘍化傾向のないhiPSC-NS/PCsを用いた移植実験では、GSI+群において損傷脊髄内で移植細胞由来のニューロンから再生した軸索が明らかに増加しており、脊髄神経回路の再構築が形成されることにより運動機能のさらなる回復が確認できたという。

同研究グループは、今回の解明について、ヒトiPS細胞由来神経幹/前駆細胞移植の臨床応用を実現させるうえでの、新たな腫瘍化対策として非常に大きな成果であるとしている。