宇宙に向けて打ち上げられたロケットが、役目を終えた後にまっすぐ地上に帰ってくる。そんなSFでしか見られなかった光景が昨年、米国の宇宙開発企業「ブルー・オリジン」と「スペースX」の手によって、ついに現実のものになった。

彼らは飛行機のように飛ばせるロケット、「再使用ロケット」を開発することで、ロケットの打ち上げコストを大きく引き下げることを狙っている。再使用ロケットの構想は古くから存在したが、挫折の連続だった。しかし、近年になり再び熱を帯び始めている。

前編では、再使用ロケットの概要の歴史について取り上げた。今回はその現状と将来、そして再使用ロケットによって、本当にロケットの打ち上げコストは下がり、宇宙が身近な場所になるのかについて見ていきたい。

|

|

|

2015年11月23日に打ち上げと着陸に成功したブルー・オリジンの「ニュー・シェパード」 (C) Blue Origin |

2015年12月21日には、スペースXが人工衛星を打ち上げた「ファルコン9」ロケットを着陸させることに成功した。 (C) SpaceX |

再使用ロケットの再興

米航空宇宙局(NASA)や米国防総省、ロシアや英国でさえ一度は諦めた再使用ロケットの復権に向けた動きは、意外なことに民間から始まった。

1996年5月、実業家で技術者のピーター・ディアマンディス氏は、個人でも団体でも企業でも、とにかく国のお金を一切使わず3人乗りの宇宙船を造り、高度100kmの宇宙空間に到達することを達成したチームに賞金1000万ドルを与える、「Xプライズ」というコンテストを立ち上げた。

そしてこのXプライズではまた、もうひとつの条件として「再使用の宇宙船で、2週間以内に2回の飛行を行うこと」という項目も定められていた。

この挑戦には世界中で30近い数のチームが参戦し、最終的に天才的な航空機設計者として知られるバート・ルータン氏が率いる「スケールド・コンポジッツ」が開発した「スペースシップワン」が、2004年9月29日と10月4日にこの条件を達成。賞を勝ち取った。

スペースシップワンはサブオービタル機といって、人工衛星を打ち上げることはできず、単に高度100kmを超えて戻ってくることしかできない。それでも再使用ロケットの実現に向けた大きな一歩にはなった。スケールド・コンポジッツをはじめ、このXプライズに参戦したチームのうちのいくつかは現在も活動を続けており、再使用型のサブオービタル機による科学実験や宇宙観光をビジネスにしようとしている。

さらに2000年には、Amazon.comの設立者として知られるジェフ・ベゾス氏が「ブルー・オリジン」を、また2002年には電子決済サーヴィスのペイパルを設立したことで知られるイーロン・マスク氏が「スペースX」という宇宙開発企業を立ち上げ、活動を開始した。

両社はそれぞれ独自に技術を積み重ね、ブルー・オリジンは2015年11月23日に「ニュー・シェパード」という小型のロケットを打ち上げ、まっすぐ上昇して高度約100kmに達した後、そのまままっすぐ降下し、着陸することに成功。そして同年12月21日にはスペースXが、人工衛星を打ち上げた「ファルコン9」ロケットの第1段機体を、発射台にほど近い陸上に垂直着陸させることに成功する快挙を成し遂げている。

ニュー・シェパードのように単に高度100kmまで飛んで帰ってくるだけの飛行と、ファルコン9のように人工衛星を打ち上げるために水平方向の加速が付いた状態のロケットを地上に着陸させるのとでは、技術的に後者のほうが圧倒的に難しい。ブルー・オリジンは技術的にスペースXに抜き返された形となったが、ブルー・オリジンも再使用型の衛星打ち上げロケットの開発を進めており、今後数年のうちに、両社の直接対決が見られることになるだろう。

こうした民間発の、再使用ロケットの実現に向けた新たな動きに呼応するかのように、一度は諦めかけた宇宙機関や大企業なども、再び再使用ロケットに挑みつつある。

たとえば米国の軍事衛星などを打ち上げる基幹ロケット「アトラスV」や「デルタIV」を運用するユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)は、次期基幹ロケットとなる「ヴァルカン」で、第1段ロケット・エンジンのみの再使用を検討している。同社によると、スペースXのファルコン9のように、第1段機体を丸々回収して再使用するのは無駄が多く、最も高価で複雑な第1段エンジンのみを回収するほうが良いという。

ヴァルカンは打ち上げ後、エンジン部分のみを分離する。エンジン部分はパラシュートで降下し、それをヘリコプターで引っ掛けて回収する。一見奇抜にも思えるが、米国はかつて、偵察衛星が撮影した写真のフィルムをカプセルに入れて地球に落とし、それをヘリコプターで引っ掛けて回収するということをやっており、前例がないわけではない。

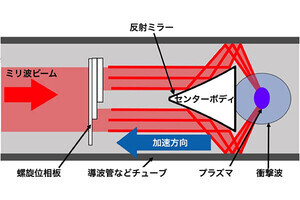

またフランス国立宇宙研究センター(CNES)でも、ロケットの第1段エンジンのみを回収する「アデリン」という計画が始まっている。アデリンはヴァルカンのエンジン回収計画とは少し違い、エンジンと電子機器が収められたロケットの下部が無人の飛行機となり、タンクと分離された後単独で飛行し、地上に着陸する。

|

|

|

米国の次期基幹ロケット「ヴァルカン」では、第1段エンジンの回収が検討されている。 (C) ULA |

ロケットからエンジンと電子機器部分だけを取り外し、飛行機のように滑走路に帰還する「アデリン」 (C) Airbus Defence and Space |

この他、ESAや英国の民間企業、米空軍や米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)、さらにインドや中国でも研究が進んでおり、そして日本でも再使用観測ロケットの開発に向けて準備が進みつつある状況にある。

そう遠くないうちに、ファルコン9やブルー・オリジンの再使用型衛星打ち上げロケットを筆頭に、世界中で再使用型のロケットが見られる日が来るかもしれない。