理化学研究所(理研)は1月8日、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC」を使って、これまでで最高の衝突エネルギーとなる510 GeVで陽子内部のグルーオンの向きを精密測定することに成功したと発表した。

同成果は理研仁科加速器研究センター理研BNL研究センター実験研究グループの秋葉康之 グループリーダー、後藤雄二 理研BNL研究センター研究員、尹寅碩 国際プログラム・アソシエイトらが参画する国際共同研究グループによるもの。米国の科学雑誌「Physical Review D Rapid Communications」に掲載された。

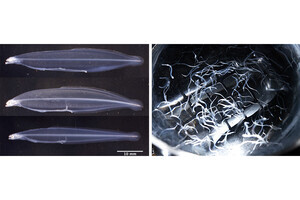

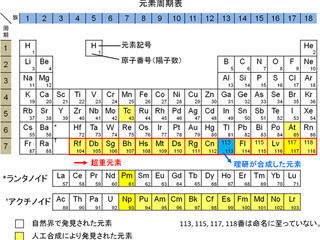

陽子には内部構造があり、クォークとグルーオンと呼ばれる素粒子によって構成されている。同研究グループが精密測定に成功したグルーオンはクォークを結びつける「のり」の役割を果たしている。

|

|

陽子の構造。陽子は大きいエネルギーを担う2個のアップ(u)クォークと1個のダウン(d)クォーク、さらに小さいエネルギーを担うクォークと反クォーク、およびこれらの粒子を強い相互作用で結びつけるグルーオンから構成されている。 |

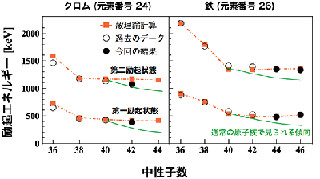

全ての粒子は地球の自転に似た「スピン」と呼ばれる「向き」を表す固有の性質を持っており、陽子の向きは"陽子内部のクォークの向きの合計で決まっている"と考えられていた。しかし1980年代に光を用いて陽子内部のクォークを調べたところ、それだけでは陽子の向きを説明できないことがわかった。

この「陽子の向き(スピン)の謎」を解明するためには、陽子の内部にあり光とは直接反応しないグルーオンを調べることが必要となる。同研究グループが用いたRHICは、向きを揃えた陽子(偏極陽子)同士を高エネルギーで衝突させるができ、陽子内部のグルーオンの衝突が起こるときに生成される中性π中間子(原子核内で陽子と中性子を強く結びつける力を仲介する素粒子)を用いることで内部のグルーオンを調べることができる。

今回の研究では、2012年~2013年にかけてRHICの最高衝突エネルギーである510 GeV、55%以上の陽子偏極度(陽子の向きが揃っている割合)による衝突実験を実施し、極めて高い精度のデータを収集することに成功した。衝突エネルギーを高くすると、陽子内部の低いエネルギーのグルーオンに対する感度が高くるため、この測定結果はこれまでで最も低いエネルギーの陽子内部のグルーオンの向きを測定したことになる。

同実験の結果、生成された中性π中間子はグルーオンの向きを反映して正の非対称度を持っていることがわかった。摂動QCDと呼ばれる理論による計算では、衝突エネルギー510 GeVでの非対称度の測定は、実験研究グループがこれまで測定した200 GeV以下での測定よりも大きな非対称度となることが示されており、これを支持する実験結果が得られたことになる。

この結果について研究グループは「低いグルーオンのエネルギー領域でも摂動QCDが有効な理論であり、グルーオンの向きの精密測定に利用できることを示しました。これは、陽子の向きの謎の全容解明に向けた大きな一歩です。」とコメントしている。