丸山: そもそも楽器のイメージが強いヤマハがネットワーク機器に参入したのはなぜでしょうか?

平野: いろいろな要素がありました。1987年にデジタルFAXモデムLSIを発売し、1989年にはISDN通信用のLSIを発売しました。データ通信というISDNの良さを知ってもらうために、いくつかの装置もつくりました。一例として「ISDN同時演奏システム」として1989年に発表した遠隔演奏の仕組みがあります。MIDI規格の信号をINSネット64を利用して送ることで、離れた場所であたかも同じ場所にいるように合奏が楽しめるものです。他にも、「フロッピーディスクファクシミリ」というフロッピーディスクのイメージデータをISDNで送信するといった装置もありました。

一方、コンピュータや通信に関わる研究開発の成果として、コンピュータの「YIS(ワイズ)」といった商品やその周辺機器がありました。データをバケツリレー方式でやりとりして遠隔地をつなぐ技術も、インターネット以前から取り入れていました。そうした背景もあって、1995年に商用インターネットが立ち上がりとともに、ISDNの応用製品として、インターネットのプロトコルを使った製品を開発したのです。

丸山: ルーターは新規参入で成功が保証されているわけでもありません。「これでイケる」と思った機種やタイミングはありましたか?

平野: 2000年頃までは市場も流動的でしたし、環境の変化に合わせて製品や機能を開発することに注力していました。RTX1000の頃からは差別化やお客様の価値を意識するようになりますが、それでも明確にヒットを予期することは難しいですよね。

丸山: 50シリーズは売れたのではないですか?

平野: 予想以上に売れました。ただ、山があるなら必ず谷がきます。我々は次に何を価値として提供しようか、そんなふうに悩んだ時期を経て、「これでやっていこう」という社内コンセンサスができあがったのは、RTX1000で結果を出してからです。

ユーザーの声ありきで開発を進めてきた

丸山: RTX1000が売れそうだという感触はどこにありましたか?

平野: お客様の存在です。我々の商品は、お客様が実際に使ってみて価値を認め、様々なシーンに考え込まれた提案をしてくださっていることが最大の強みです。RTX1000のときも、ISDNのバックアップソリューションの価値を認め、積極的に提案してくださるお客様がいらっしゃいました。その方は、企業のユーザーがADSLの高速性だけでなく、ISDN通信の安定性と信頼性も必要としていることをよくご存知でした。回線にギャランティを求めるユーザーがいて、それを知り、提案してくれるパートナーがいる。そうした声に応えられればきっと使っていただける、そういう確信はありました。

丸山: 現在、商品企画としてはどのような方針で進めていますか?

平野: まず、ターゲットのユーザーを明確にする。次に、ユーザーの課題を明らかにする。そのうえで、こう解決できるというテーマをはっきりさせる。何のために製品を作るかを大事にするということです。

丸山: ユーザーの声はどのように拾うのですか?

平野: メーリングリストやSNSでの情報交換、いろいろなユーザーさんやベンダーさんとのコミュニケーション、代理店を通しての調査やヒアリング、メディアとの意見交換など、実にさまざまです。

丸山: ユーザーの声が開発につながった例を教えて下さい。

平野: わかりやすいものでいうなら、電源スイッチのガードがあります。メカの設計者がある時、「機器を設置した後で、背面のLANポートを探していてうっかり電源スイッチを押してしまうことがある」というユーザーの声をメーリングリストで目にしました。言われてみればそのとおりです。その設計者はすぐに電源スイッチにガードをつけて、手で触るだけでLANポートと電源スイッチが区別できるようにしました。他にも、コマンドひとつとっても、オプションが非常に多くあります。開発者自身がユーザーの声に触れる機会は数多くありますので、ユーザーの声は開発に存分に生かされています。というよりもむしろ、細かいところではそういうものばかりですよ(笑)。

丸山: 最近では「見える化」に関する機能もユーザーにとってはうれしいと思いますが。

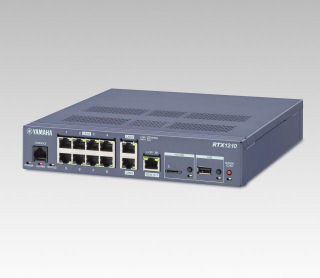

平野: そうですね。たとえば、最新機種RTX1210に備わるLANマップ機能もお客様の声に応えようと改善を重ねるうちに出来上がった機能です。

たとえば、ネットワークの構成がわからないという課題を聞いて、トポロジー表示機能をつけました。お客様にご紹介するととても喜ばれます。ただその一方で、異常を知りたいとか、つながっているパソコンを知りたいという課題をいただきます。そこで、ネットワーク構成の変化を検知できるスナップショット機能や、パソコンなどの端末まで表示できる機能を追加しました。

こうして次々にいただく新しい課題に応えた結果、今のネットワークの「見える化」を実現する「LANマップ」機能につながっています。