慶應義塾大学(慶大)は4月21日、マウスを用いた実験で、アトピー性皮膚炎は黄色ブドウ球菌などの異常細菌巣によって引き起こされることを解明したと発表した。

同成果は慶大医学部皮膚科学教室と米国National Institutes of Healthの永尾圭介 博士(元慶應義塾大学医学部専任講師)との研究グループによるもので、4月21日(現地時間)に米科学誌「Immunity」電子版に掲載された。

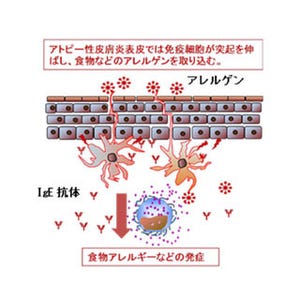

アトピー性皮膚炎は気管支喘息、食べ物アレルギー、花粉症などのアレルギー疾患を合併することがあるため、アトピー性皮膚炎そのものもアレルギー性の疾患だと考えられている。しかし、生体が何に反応して皮膚炎を発症しているかはわかっておらず、原因となるアレルゲンは特定されていない。血液検査で強い抗体が検出されることからダニやホコリが原因と考えられているが、それを裏付ける臨床的な証拠は存在していない。

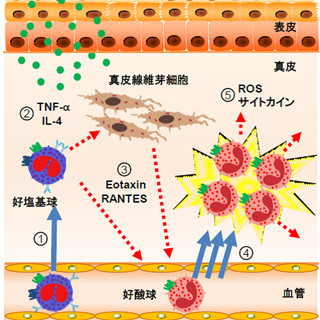

一方、アトピー性皮膚炎がひどくなると皮膚表面の細菌の種類が減少し、過半数が黄色ブドウ球菌によって占められることは知られていたが、黄色ブドウ球菌がどのようにアトピー性皮膚炎に関係しているかはわかっていなかった。

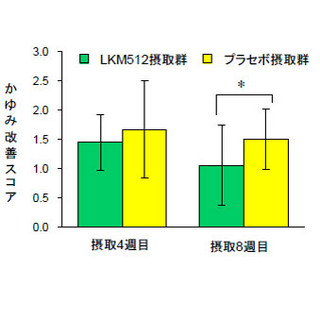

同研究では、アトピー性皮膚炎を発症するマウスに皮膚細菌巣を培養したところ、生後4周からC. mastitidisという菌の出現に続いて黄色ブドウ球菌が出現し、最終的にはC. bovisという菌と黄色ブドウ球菌が皮膚細菌巣を支配することがわかった。このモデルマウスに対し離乳直後から、異常細菌巣に効果を発揮する抗生物質2種類で持続的な抗菌治療を行ったところ、正常な皮膚細菌巣を保ち、皮膚炎を発症しなかった。

さらに、離乳後無治療で10週目に抗菌治療を開始したマウスと、離乳直後から抗菌治療を実施し10週目で抗菌治療を中止したマウスの症状の推移を観察したところ、前者は皮膚炎がほぼ治癒したのに対し、後者は正常だった細菌巣が一気に黄色ブドウ球菌とC. bovisに置き換わり、激しい皮膚炎を発症した。そこで、治療を止めて皮膚炎を発症したマウスの細菌を、治療により一時的に炎症が寛解していたマウスに接種した結果、黄色ブドウ球菌が最も強い皮膚の炎症を誘導した。また、C. bovisはIgEという抗体の上昇をもたらす免疫反応を誘導し、それぞれの細菌が異なった役割を果たしていることがわかった。

今回の成果は、偏った異常細菌巣を正常化することでアトピー性皮膚炎を治療する新しい治療法の開発につながる可能性がある。研究では抗生物質を使用したものの、腸内細菌への悪影響もあるため、今後、抗生物質に頼らずに正常な細菌巣を誘導する方法の検討が期待される。