海洋研究開発機構(JAMSTEC)は9月11日、地球磁場に見られる数万~10万年周期での変動と気候変動との関係について、「氷期-間氷期サイクル」による大陸氷床の増減が引き起こす地球の自転速度の変動に着目し、自転速度の変動を考慮した従来にない「地球ダイナモ」(地球コアに存在する液体金属の対流による地球磁場生成過程)シミュレーションを行ったことを発表した。

成果は、JAMSTEC 地球内部ダイナミクス領域の宮腰剛広 研究員、同・浜野洋三チームリーダーらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月11日付けで米物理学協会が発行する科学誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載され、9月13日には印刷版に掲載される予定だ。

地球の内部は、我々が住む地殻のすぐ下に岩石でできたマントルがあり、さらのその内側に金属鉄を主成分とするコアという2層構造をしていて、その境界は地球半径の約6400kmの半分よりやや大きく、3400kmとなっている。さらにコアは2層構造になっており、その外側の部分の「外核」は高温のために液体で、激しい対流運動をしていることが確認済みだ。

地球磁場は、この対流運動により生じる「ダイナモ過程」によって絶えず作られ続けており、数10億年にわたって維持されてきたと考えられている。磁場中を導電性の物質(地球の場合は液体の鉄)が動く(地球の場合は対流運動)と電流が発生する仕組みで、条件がそろった場合はその電流が元々あった磁場をさらに強めることが知られており、これをダイナモ過程と呼ぶ。

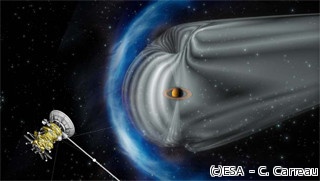

この地球磁場は、地球表層を生物が生存できる環境に保つために必須となる役割を果たしており、まず地球磁場は生物にとって有害な太陽風や、超新星爆発などに端を発する銀河宇宙線などの放射線が直接地表に降り注ぐことを防ぐ役割を持っている(画像1)。

また、宇宙線が惑星表面の大気に直接衝突した場合に発生する大気の散逸を防ぐ働きも持つ。最近の惑星探査によって、初期の火星には表層に液体の水が存在できるような厚い大気、および地球と同様に強い磁場が存在したことがわかってきたが、このようなハビタブル(生命居住可能)環境が現在なくなっている原因の1つとして、磁場がなくなったことにより大気が散逸した可能性が考えられるという。

このように重要な役割を担っている地球磁場だが、その強さはさまざまな時間スケールで大きく変動していることが知られている。そして、この地球磁場変動の原因を明らかにすることは、今後の地球磁場変動と地球表層のハビタブル環境の未来を知る上で重要な要素の1つであることはいうまでもない。

磁場変動の中で最近注目されているのが、海底堆積物の古地磁気測定から明らかとなった、1万~10万年の時間スケールでの変動だ。この変動では磁場が最大約±50%の割合で大きく変化しており、変動の時間スケールや様子が氷期と間氷期が繰り返し訪れる気候変動の「ミランコビッチ周期」(地球の公転軌道の周期的変化や自転軸の傾きの周期的変化などにより、日照量が周期的に変動する周期としてミランコビッチが氷期-間氷期サイクルを説明するために提唱)と似ているために、多くの研究が行われている。しかし、この地球磁場変動の起源や、気候変動との関係については明らかにされていなかった。

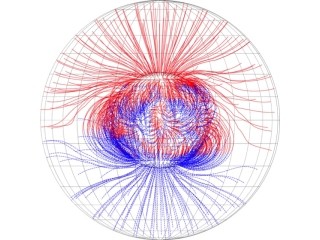

そこで研究チームは今回、氷期-間氷期を伴う気候変動により、高緯度地域の大陸氷床が拡大と縮小を繰り返すサイクルによって、地球全体の慣性モーメント(物体の回転しにくさの指標)が変化し、地球の自転速度に変動が引き起こされることに着目(画像2・3)。

具体的には、回転運動の特性(角運動量の保存)により、地球の自転速度は高緯度地域の大陸氷床が拡大している時は速く、縮小している時は遅くなる。そして、この自転速度の変化は外核内の対流、さらには地球ダイナモ作用に影響を与え、最終的に地球磁場を変動させることが考えられるという。

研究チームはこの考えに基づき、JAMSTECが所有するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」(ベースはNEC製「SX-9/E」で、2002年6月~2004年10月まで世界1位だった)を用いて、これまで行われたことのない、地球自転速度の変動が地球磁場へ与える影響についての大規模な地球ダイナモの「電磁流体力学シミュレーション」による解析が行われた。

なお、地球コア内の液体金属の流れや磁場の挙動を記述する「電磁流体力学方程式」は非常に複雑なため、地球ダイナモ過程の研究においてはスーパーコンピュータによるシミュレーションが極めて有力な手法の1つとなっている。今回の成果は、宮腰研究員らが2008年と2010年に発表した地球ダイナモシミュレーションのモデルを基盤として発展させたものだ。

|

|

|

|

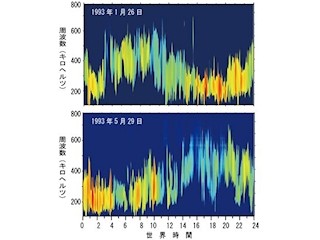

画像2(左):高緯度での氷床の発達・減少と地球の自転速度には相関があり、氷床が発達する氷期は自転速度が速く、減少する間氷期は遅くなると考えられている。画像3(右):今回の研究では、氷期-間氷期サイクルにおける自転速度の変動を考慮した地球ダイナモ過程の計算機シミュレーションを行うことにより、自転速度変動が地球磁場に与える影響が調べられた |

|

シミュレーションの結果、自転速度の変動が原因となって地球磁場の変動が生じることがわかり、これまでは仮説に留まっていた両者の関係が初めて定量的に解明されたのである(画像4)。今回行われたダイナモシミュレーションでは、地球の自転速度をおよそ2%の振幅、2万年の周期(ミランコビッチ周期の1つにほぼ近い)で変動させることによって、地球コア内の磁気エネルギーや「双極子磁場」(地球の磁場の形状を表すのによく使われる、棒磁石が作るものと同じ形状の磁場)の強さがプラスマイナス20~30%の割合で大きく変動することが明らかになった。

また、コア内部の流体運動を観察することにより、自転速度変動によって磁場変動が生じるメカニズムについても明らかにすることに成功。具体的には、地球の自転速度変動によって固体であるマントルとその下にある液体のコアの運動にずれが生じ、コアの表層部に東西方向の流れが発生する。そして、この流れが磁場を生成する対流運動を変化させ、磁場強度の変動が引き起こされることが示された。

これらの関係はコア内部の不規則な流体運動が影響するために、自転速度が一定の大きさで時間変動した場合においても、地球磁場は複雑な時間変動を示し、自転速度と地球磁場の時間変動の位相にはずれが生じる(自転速度が最大になった少し後で磁場が最大になる)こともわかったのである。

シミュレーションの結果から明らかになったこれらの非線形な応答や位相のずれは、古地磁気測定から明らかになりつつある実際の地球磁場の時間変動パターンを理解する上で有力な手掛かりになるという。さらに、自転速度変動がコアからマントルへの熱流量に影響を与えることも判明。以上のように、今回のシミュレーション研究により、自転速度の変動が地球磁場変動を実際に引き起こすことが定量的に確かめられたというわけだ。

今後の課題としては、自転速度の変動の波形をより現実のものに近づけて調べることが挙げられるという。今回のモデルにおける自転速度変動の波形には単純な正弦波が用いられているが、酸素同位体変動から精密に調べられている実際の大陸氷床における変動の観測結果からはより複雑な波形が得られているからだ。今後はそれらの観測結果を用いて、観測される気候変動と磁場変動の関係を確かめることが挙げられるとした。また、より高精度なスーパーコンピュータを用いることで、気候変動や自転速度、地球磁場の状態について詳細な解析を行うことも期待されるという。

今回の成果は、氷期-間氷期変動を引き起こす数万年スケールの気候変動が地球磁場変動を生じさせているメカニズムを示したものだが、逆に地球磁場変動が、宇宙線が大気に入射する量の変動を通じて気候変動に影響を与えている可能性もあるとする。また、地球の進化過程や過去の地球環境の変動を理解するには、今回解析が行われた以外の時間スケールで生じている気候変動や地球磁場変動についても両者の関係と相互作用を理解する必要があると考えられるという。

最終的に、現在は個別のモデルとして扱われている気候変動やコア活動を融合させた1つの地球システムを作り上げることで、過去の地球環境の変遷を理解し、未来の地球環境を正確に予測することが可能になると期待されるとしている。