東京大学は5月27日、マグマ・オーシャンの固化、内部からの脱ガスと惑星外への散逸による大気量変化、さらにそれに伴う大気構造の進化とを組み合わせた結合モデルを用いて、固体惑星の冷却と大気の量や構造の変遷とを整合的に検討した結果、地球型惑星の初期進化が軌道によって大きく異なり、ある軌道を境に、短い時間で固化して海を形成する惑星(タイプI)と、固化に非常に長い時間を要しその間に水を失う惑星(タイプII)との2つに分かれることを示したと発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻の濱野景子特任研究員、同・阿部豊准教授、同・玄田英典特任助教(現・東京工業大学地球生命研究所 研究員)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間5月9日付けで英科学誌「Nature」に掲載された。

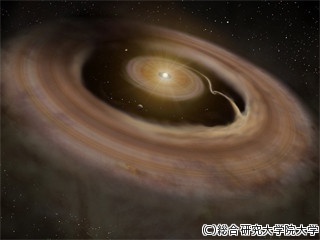

現在の惑星形成論によると、水星から火星までの硬い地表を持つ「地球型惑星」は原始惑星どうしの巨大衝突を経て形成され、初期はその衝突による熱で惑星全体が溶けマグマで覆われていた(マグマ・オーシャン)と考えられている。この形成末期から形成後数億年程度の時期を、惑星進化においては「初期進化」という。この時期のマグマが溶けた状態から固まるまでの過程は、その後の固体惑星進化の出発点を与え、それにかかる時間は初期海洋の形成時期を決めるのである。

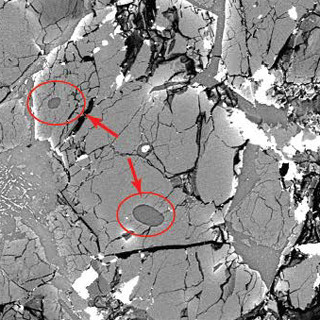

また固化と同時に、惑星内部からの脱ガスと中心星からの極紫外線をエネルギー源とした宇宙空間への大気の散逸が同時に起こり、この両者の兼ね合いで惑星大気の量や組成が変化していく。特に固化した段階で惑星がどれだけ水を保持し得るかは、初期海洋の量に直結し、プレートテクトニクスの有無や生命の誕生などその後の惑星進化の初期条件となる。

これまでは固体惑星の熱進化と初期大気の進化とは個別に議論され、惑星が固化するのにかかる時間は単純に惑星の質量で決まると理解されていた。その考えでは、同程度の質量である地球と金星は、初期進化の時点では似ていたことになる(そのため、たどった運命の異なる「双子の惑星」などといわれる)。しかし実際には、惑星の固化と初期大気の進化は、大気による温室効果や脱ガスによる物質交換を通して、相互に密接に影響し合った複合的な問題であり、両者は整合的に検討されなければならないといえるだろう。

今回の研究では、惑星が固化するまでの初期進化の段階で、惑星(マグマ・オーシャン)の冷却、気体の内部からの脱ガスと宇宙空間への散逸による初期大気量の変化、それに伴う大気構造の変遷のすべてを組み合わせた、大気-マグマ・オーシャン結合モデルが構築され、固体惑星と大気の共進化を支配するメカニズムが理論的に検討された。

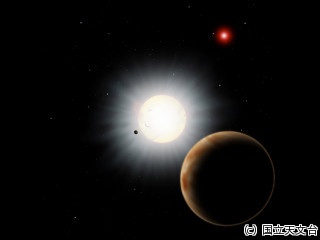

その結果、従来の常識とは異なり、形成直後の惑星のサイズ・組成がまったく同じであっても、軌道によって固化を律速するメカニズムが異なり、ある軌道を境にまったく異なる特徴を持つ2タイプの地球型惑星が存在することが判明したのである。

1つ目のタイプは、中心星から十分遠くに形成された惑星だ。固化時間は水蒸気大気に固有の「射出限界」と呼ばれる放射フラックスの値によって特徴付けられる。このタイプの惑星は、数100万年以内に固化し初期海洋を形成する計算だ(タイプI)。

なお捕捉すると、惑星が宇宙空間に放射するエネルギーフラックスを「惑星放射」という。惑星表面に液体の水が存在する状況では、惑星放射には上限があり、これが射出限界だ。逆に地面が高温で大気に水蒸気が多く存在する場合、大気の量によらず、惑星放射は射出限界以下にはならない。射出限界の値は水蒸気の物性で決まっているのである。

そして地球型惑星のもう1つのタイプは、より中心星に近い軌道に形成した惑星だ・その固化時間は、惑星が初期に持っていた水を失う速さで支配される。形成の段階で獲得した水の量に応じて固化するまでの時間が長くなり、その間に初期に持っていた水のほとんどを惑星外へと失ってしまう(タイプII)。

これら2つのタイプの惑星は、惑星が中心星から受け取る正味放射と射出限界値とが等しくなる軌道によって分けられ、太陽系の条件ではこの境界となる軌道半径は0.6-0.8AU(天文単位:1AU=約1億5000万km)付近と算出された。地球は太陽までの距離が1AUなので、タイプIに分類される。一方、金星は0.72AUとちょうど境界の範囲内に位置しており、どちらのタイプか簡単には決められないという。

しかし、固化した時点で水をほとんど持たないというタイプIIの惑星の特徴は、現在の金星をよく説明している。このことから、双子の星ともいわれる地球と金星が、実は初期進化パスが決定的に異なる、実は別のタイプの惑星であったという可能性が新たに示されたというわけだ。

従来の従来の海が蒸発し水が失われたというシナリオにおける未解決の問題は、金星の水の行方に関して、金星内部の水が残されることや水素に対して重い元素である酸素が大気中に蓄積するという点だ。しかし、金星が仮にタイプIIの惑星であった場合、固化の過程で惑星内部の水まで失われるので、未解決問題の1つがクリアされる。そして、水蒸気の分解によって生じた酸素も地表に豊富に存在するマグマの酸化に消費されることが予想され、もう1つの問題も解決できるというわけだ。

今回の成果により、従来、地球型惑星としてひとくくりにされてきた中に、進化がまったく異なる2つのタイプが見出されたことで、惑星の多様性の起源についてまったく新たな視点が提案された形だ。

またタイプIIの惑星では、惑星が形成する間に獲得する水の量でマグマ・オーシャンの継続時間が大きく変わることから、系外の惑星系には溶けた惑星がありふれている可能性が示唆されるという。その数をさまざまな年齢の惑星系で測定することで、惑星の水の起源について制約が与えられることが期待されるとしている。