東京大学(東大)と科学技術振興機構(JST)は1月4日、クローン細胞集団に含まれる1つひとつの細胞の抗生物質への応答を観察できるマイクロ流体デバイスを作製し、これを用いて、結核菌の近縁種である「Mycobacterium smegmatis」の「パーシスタンス現象」を1細胞レベルで解明することに成功し、明確で直接的な証拠がないまま長らく信じられてきた「ドーマント細胞仮説」を否定する結果を得たと発表した。

成果は、東大 大学院総合文化研究科・教養学部附属 複雑系生命システム研究センターの若本祐一准教授(JSTさきがけ研究者兼任)らの研究グループによるもの。今回の研究はJST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)研究領域「生命現象の革新モデルと展開」における研究課題「バクテリアのパーシスタンス現象と原始的な表現型適応」の一環として行われ、詳細な内容は1月4日付けで米国科学誌「Science」に掲載された。

バクテリアのクローン細胞集団(遺伝情報に細胞ごとのばらつきがなく均一な集団)に、抗生物質などの致死的なストレスを与えると、ほとんどの細胞が死ぬ一方で、遺伝的には同じ情報を持つにも関わらず、ごく少数の一部の細胞が長期間生き残り、抗生物質がなくなると再び増殖するという現象が一般的に起こる。

これがパーシスタンス(persistence)と呼ばれる現象で、1944年にBiggerによって初めて報告され、その後も多くのバクテリア種と抗生物質の組み合わせで見つかっている。

パーシスタンス現象は、結核などの多くの感染症で治療を長引かせ投薬の効率を下げる主因となっている。さらに、抗がん剤を投与されたがん細胞の応答でも類似の現象が見つかっており、医学的に重要であると共に、細胞の持つ高い環境適応能を考える上でのモデル現象として、基礎生物学的にも重要だ。

パーシスタンス現象において、生き残る細胞と死ぬ細胞との間に遺伝型の差が見られず、遺伝子変異によって生じるいわゆる「薬剤耐性菌」とは異なり、その背景機構を説明できていなかった。細胞の1つひとつの状態変化を調べることができればいいわけだが、これまではそれを可能にする技術がなく、パーシスタンスを解析できなかったため、不明だったのである。

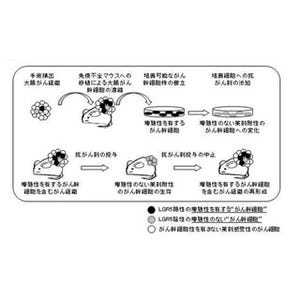

よって、これまではパーシスタンス現象の原因として、細胞集団の中に成長を停止した「ドーマント細胞」と呼ばれる特殊な状態の細胞がごく少数含まれ、これらが致死的ストレス環境を生き延びるのではないかというドーマント細胞仮説が、現象の発見当初から提唱されてきた。

明確で直接的な証拠がないに関わらず、この仮説は70年近くもの間広く受け入れられてきており、パーシスタンスの原因がドーマント細胞であることを前提とした創薬の研究が今も行われている。

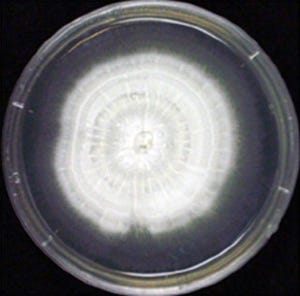

今回、若本准教授らが開発したマイクロ流体デバイスを用いることで、同じ遺伝情報を持つクローン細胞間に見られる状態の差や、抗生物質に対する応答の違いを明らかにすると共に、抗生物質投与の前後での細胞の成長動態や細胞内部のタンパク質発現量の変化などの特徴を詳細に解析することに成功。

その結果、抗生物質イソニアジドに対するパーシスタンス現象では、細胞の生存確率と細胞の成長率の間に相関はなく、長年パーシスタンス現象のメカニズムとして考えられてきたドーマント細胞仮説を否定する結果となった。

さらに、細胞内でイソニアジドの働きに必要な酵素「KatG」が、1細胞レベルでは確率的に発現し、その発現の有無に依存して、生存確率が変わることを明らかにしたというわけだ。

細胞内の多くの化学反応では、反応に関わる分子が少ないことや、細胞内部の構造が不均一といった種々の要因から、一般的に細胞ごとに大きくバラつきがある。

研究グループの今回の成果は、確率的に進む細胞内の反応が結果として細胞ごとのストレスへの感受性の差を生み、ひいては集団の適応挙動や生存に重要であることを示唆しているという。

以上の結果を受けて研究グループは現在、パーシスタンス現象を説明する、より一般的なメカニズムの解明を目指して研究を進めているところだ。

ここで開発された計測技術は、創薬の現場などで薬剤に対する細胞の応答を詳細に調べる重要なツールとなりうると共に、そこから得られる知見は、感染症治療の効率化や投薬設計の改善などへ応用できる可能性もあるとしている。