東京工業大学(東工大)は、「水素マイナスイオン(水素化物イオン:H-)」を用いることで、「鉄系超伝導体」に従来の3倍以上の電子を注入することに成功し、新たな超伝導を発現する領域を発見したと発表した。

成果は、東工大 フロンティア研究機構の細野秀雄教授、同応用セラミックス研究所の松石聡助教、同学院生の飯村壮史大氏らの研究グループによるもの。また、一部の実験は理化学研究所が所有する大型放射光施設「SPring-8」と共同で実施された。研究の詳細な内容は、7月3日付けで「Nature Communications」に掲載済みだ。

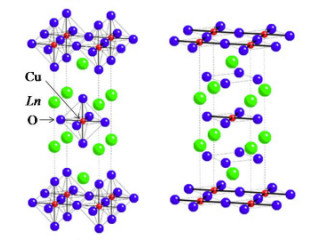

2008年に同研究グループによって発見された鉄系超伝導体は、1986年の銅酸化物系の高温超伝導体以来の革新的な超伝導物質として、世界中でその「臨界温度(Tc)」の高温化とその発現メカニズムの解明を目指して、猛烈な勢いで研究が進行しており、これまでにおよそ5000件ほど論文が発表されている。

最高のTcは55Kで、これは銅酸化物系を除くと最も高いものだ。また、「上部臨界磁場」(超伝導が消失しない最大の磁場の大きさ)が大きく、しかも臨界電流の大きさが結晶の粒界の角度によって急激に低下しないなど、線材としての応用に適した特性を持つことが明らかになっている。

磁性と超伝導とは競合関係にあるので、磁石になる鉄は超伝導の発現には有害と信じられてきた。よって、鉄系超伝導体の発見はこれまでの常識を覆しただけでなく、高いTcが得られたことから、そのメカニズムの解明に大きな関心が寄せられている。

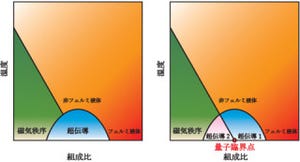

これまで有力と見なされてきた「スピン揺らぎ」の機構によると、高いTcが出現する領域は狭い範囲と予想され、これまでの実験結果をほぼ説明できていた。ところが、「軌道の揺らぎ」の方がスピンのそれよりも支配的であるという理論が、2011年に日本のグループから提唱され、鉄系の高いTcを決めているのはどちらの機構なのかが大きな関心となっていたのである。

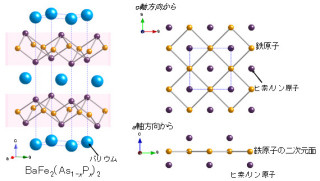

「LaFeAsO1-xFx」は、鉄系超伝導体として最初に発見された物質系で、xが0.04-0.20までの範囲内で、超伝導が発現していた。今回、「フッ素イオン(F-)」の代わりにH-を用いると、x=0.04~0.53というこれまでよりも2倍以上も電子をドープ(注入)できることが見出された次第だ。

こうして作製された試料について超伝導を調べてみると、超伝導特性は0.04~0.20(領域I)だけでなく、0.20~0.53(領域II)という範囲でも出現し、しかも後者の方が高いTcを示し、Tcがxにあまり依存しないという結果が得られたという。

これまでのスピン揺らぎの理論によると、領域IでTcが表れることは説明できるが、今回新たに見出された領域IIは説明が困難である。研究グループが電子状態の計算を行った結果、領域IIでは、鉄の3つのd軌道のバンドが同じようなエネルギーの値になることが判明した。これは鉄の軌道が決定的な役割を演じることを強く示唆しているとする。

また、Tcがより高い「

要するに、高いTcを持つ鉄系超伝導体の超伝導発現機構は、これまで受け入れられていたスピンではなく、軌道が支配的な役割を演じていることがかなり明白になったというわけだ。今後は、軌道の役割を最大限に生かす物質を求めて、これまでの最高のTcの値を更新する試みが集中的になされるものと思われるという。