東京大学と理化学研究所(理研)は6月26日、新しい「巨大共鳴状態」を鉛核(208Pb)とジルコニウム核(90Zr)で発見したと共同で発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科附属 原子核科学研究センターの下浦享教授、酒井英行東大名誉教授、東大大学院 理学系研究科の三木謙二郎元大学院生(現・日本学術振興会PD研究員(大阪大学核物理研究センター))、理研 仁科加速器研究センターの上坂友洋主任研究員らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、6月29日付けで米物理学会誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載予定。

自然界の物質質量の大半を担う原子核は、陽子と中性子で構成されていて、球形に近い形状を持つ雨粒のような液体様物質である。この原子核を「叩く」とさまざまな振動が発生するが、原子核全体が振動する状態を巨大共鳴と呼ぶ。

このような振動の中で、特に核力を媒介する「パイ中間子」が関わる「荷電ベクトルスピン巨大共鳴」という状態は、1970年代から理論的に予言された荷電ベクトルスピン巨大共鳴の一部で、原子核がスピンを持った陽子と中性子で構成されていることを反映する特徴的な状態である。

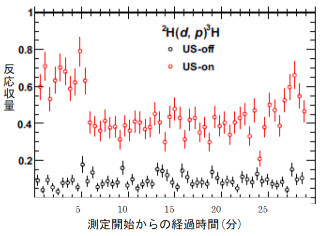

その基本波は「ガモフテラー共鳴」と呼ばれ、1980年代に発見され、現在も精力的な研究が進められている。その一方、その高調波である「荷電ベクトルスピン単極共鳴」(画像1)は、ほかの巨大共鳴と分離する手法が確立されていなかったため、その存在を確定させることができていなかった。

また、中性子星の構造にも関連しているためその発見が待たれていたが、ほかの巨大共鳴と分離する手法が確立されていなかったため、実験的に確定させることができなかったのである。

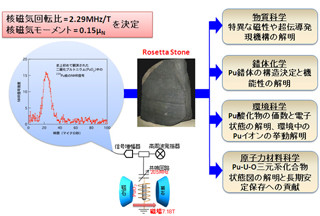

今回の発見は、東大と理研の間で2004年に締結された包括的連携研究協定の基、東大大学院 理学系研究科附属 原子核科学研究センターと理研 仁科加速器研究センターが共同で建設した「SHARAQ(シャラク)磁気分析装置」(画像2)を用いた実験によりなされた。

画像2は実験装置。三重水素のビームを鉛及びジルコニウムの薄膜に照射し、荷電交換反応で生成されたヘリウム3(3He)をSHARAQで測定、分析が行われたのである。

理研 仁科加速器研究センターの重イオン加速器施設「RIビームファクトリー」で得られたエネルギー9億電子ボルト(900MeV)の「三重水素ビーム(3H)」を、鉛(208Pb)及びジルコニウム(90Zr)の薄膜に照射し、「荷電交換反応」により生じる「ヘリウム3核(3He)」をSHARAQ磁気分析装置で精密な分析を実施したのである。

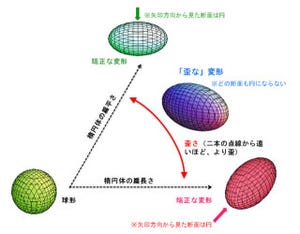

研究グループは、さまざまな巨大共鳴を「多重極分解法」と呼ばれる手法により同定・分離し、荷電ベクトルスピン単極共鳴の発見に成功した。さらに、得られた共鳴エネルギーの分析により、この共鳴を引き起こす核力が「斥力(反発力)」であることが明らかになったのである。また、微視的な理論計算によりその結果が再現された(画像3)。

|

|

画像3。原子核の励起エネルギーの関数として、反応の起こりやすさ(散乱断面積)を表したスペクトル。上段の赤色の領域が今回の研究で発見した荷電スピン単極共鳴を示す。下段は2種類の相互作用を用いた理論計算との比較を示す |

得られた荷電ベクトルスピン単極共鳴のエネルギーとその拡がりから、振動を引き起こす核力の性質が明らかになり、原子核物質中でのスピン密度波の伝搬速度が得られる。それにより、中性子星内部の高密度下で、通常状態からの相転移の結果生じるパイ中間子凝縮状態の性質に関する知見が得られると期待されるという。

今回確立した荷電ベクトルスピン巨大共鳴を発見する手法を、「中性子過剰原子核」へ適用することにより、中性子星により近い状況を地上で実現する道が開けると、研究グループはコメントしている。