東京大学数物連携宇宙研究機構、愛媛大学、国立天文台は、京都大学などと共に研究開発してきた「京都三次元分光器第2号機」と「188素子補償光学装置」を接続することで(画像1)、これまで実現していなかった可視光波長での本格的な補償光学観測に初めて成功し、補償光学がない場合と比べて空間解像度が最大2.5倍改善されたと発表した。

地球の大気を通して宇宙を観る天体望遠鏡は、大気の揺らぎのため、これまでは望遠鏡が本来持つ空間解像力を十分には活かせていなかった。大気の乱れによる影響をリアルタイムで補正し、本来の空間解像度を達成する技術が「補償光学」だ。すばる望遠鏡を初めとする世界中の大型地上望遠鏡には補償光学装置が備えられており、科学的成果を多く生み出している。

しかし、補償光学を利用できる観測装置はもっぱら赤外線波長の観測装置に限られており、可視光波長では利用できなかいという問題があった。波長の短い可視光波長では、細かい長さのスケールでなおかつ短い時間間隔で大気揺らぎを補正する必要がある。

つまり、補償光学装置の性能が同じであっても、波長が長い赤外線の方が補償光学の効果を得られやすく、空間解像度が上がりやすいというわけだ。そのため、補償光学装置に接続した本格的な可視光観測装置はこれまで実現できておらず、補償光学の効いた高い空間解像度の観測を行うことができていなかったのである。

研究開発チームは、すばる望遠鏡に搭載された高性能な188素子補償光学装置を使えば、可視光波長でも空間解像度が改善するのではないかと考えた。そこで数値シミュレーションを実施したところ、可視光波長でも確かに空間解像度が改善するはずと確認できた。

この結果を受けて、研究開発チームは可視光で補償光学観測を行うため、可視光多機能観測装置である京都三次元分光器第2号機と188素子補償光学装置を接続するための開発を進めることにしたのである。

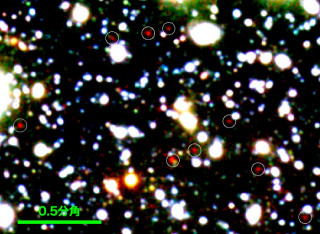

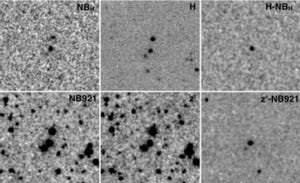

そして2012年4月3日に試験観測を行い、可視光波長での本格的な補償光学観測に初めて成功したというわけだ。その際に得られたのが画像2である(右の画像3は補償光学装置を使用しないで撮影したもの)。観測天体は球状星団M3の一部で、どちらも観測波長は660nm、露出時間は10秒、視野は50秒角×35秒角の領域を切り出したものだ。

画像2と3のそれぞれ下段の画像は、それぞれの一部領域を拡大したものである。補償光学を使用することで空間解像度が上がり、補償光学なしでは分解できなかった星が、補償光学を使うことできれいに分離できていることがわかるはずだ。

空間解像度の改善具合を測って見ると、補償光学の効果が大きく効いている星では、空間解像度が0.5秒角から0.2秒角へと大幅に改善していることがわかった。天体からの光量の50%が入る直径で表現すると、0.6秒角から0.5秒角に改善されている。

京都三次元分光器第2号機は通常の撮像・スリット分光観測だけでなく、正方形に近い視野で分光を行い天体の詳細構造を明らかにする「面分光観測」を行うことが可能な点が特徴だ。

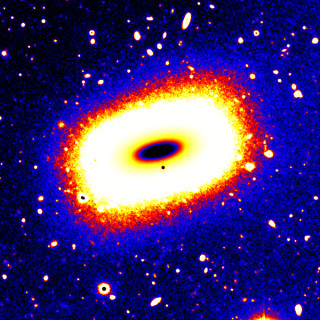

画像4は銀河中心に活動銀河核を持つ銀河NGC4151を、補償光学と面分光機能を使って観測して得られたものである(右の画像5は装置を使わずに撮影されたもの)。露出時間はどちらも120秒。

画像4および5は4枚の内訳は同じで、左上が銀河にある星や活動銀河核から放射される連続光で、右上が水素、左下が硫黄、右下がアルゴンのそれぞれのガスが放射する光(輝線)の波長で撮影したものだ。同時に撮影しており、しかも高解像度で得ることに成功している。また、さらなる詳細な解析を行うことで、電離ガスの運動や励起状態などを詳細に調べることができるという。

今回、京都三次元分光器第2号機と188素子補償光学装置の接続が完了したことにより、可視光波長で面分光観測を高解像度で行うことが可能になった。「これらの装置の組み合わせで観測を行うことで、特に近傍銀河の詳細な構造や遠方銀河の構造形成のさらなる解明に向けて研究を進めたい」と研究開発チームは意気込みを語っている。