東京大学医科学研究所は3月6日、インフルエンザウイルス粒子形成に関わる宿主因子を同定したと発表した。成果は、東京大学医科学研究所・ウイルス感染分野の河岡義裕教授(ウィスコンシン大学マディソン校、科学技術振興機構ERATO河岡感染宿主応答プロジェクト)らの研究グループによるものだ。

ウイルスは、自らが持つタンパク質だけでは自己複製できないため、増殖するにはヒトなど宿主とした生物の細胞に取り付き、その分子を利用するという特徴を持つ。つまり、ウイルスの増殖に関わる細胞内の分子を明らかにすることは、ウイルスが宿主の細胞の中で、どのようにして増殖しているのかという疑問に答えるために必要なピースの1つなのである。

インフルエンザウイルスは、ヒトの細胞に感染すると、細胞の機能を使い、数時間で子孫ウイルスを細胞から放出する。HIVなどのウイルスでは、この段階で利用される細胞のタンパク質はわかっていたが、インフルエンザウイルスでは長年の謎となっていた。

研究グループは、質量分析法(サンプルにどのようなタンパク質が含まれているのかを調べるのに適している)を利用して、インフルエンザウイルスのタンパク質がくっつく、人間の細胞内のタンパク質を数多く見つけてきた実績を持つ。

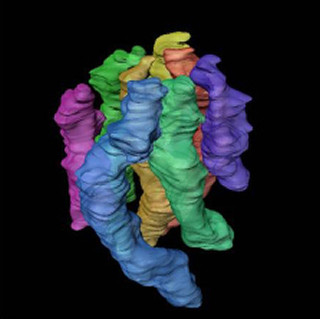

それらの中から、インフルエンザウイルスが増えるのに必要なものとして、「F1Fo-ATPase」というタンパク質複合体の部品「F1β」が重要であることを明らかにした。細胞膜にあるF1βは、脂肪の代謝など、さまざまな機能を持っていることがこれまでの研究で知られており、さまざまな研究分野から注目されている分子の1つである。

実験では、ヒトの細胞からF1βの量を減らしてみたところ、放出されるウイルス粒子が低下することが確認された。さらに電子顕微鏡を使って、細胞の表面から出てくるウイルス粒子の数を数えたところ、F1βの量を減らした細胞では、その数が少なくなっていたのである(画像)。

以上より、インフルエンザウイルスが細胞に感染し、子孫ウイルスを細胞から放出する段階に、細胞が備えている、F1βを含む複合体が重要な役割を担うことが示唆されたというわけだ。

F1Fo-ATPaseのヒトの細胞内における最も有名な機能としては、ミトコンドリアにおけるATPの大量合成がある。それを考えると、インフルエンザウイルスが利用するのはF1Fo-ATPaseとなりそうだが、実際には細胞表面にあるF1βであり、研究グループはその点が興味深いという。ただし、F1Fo-ATPaseがATPを分解することで、ウイルス粒子が効率良く作り出されることも示唆されるとしている。

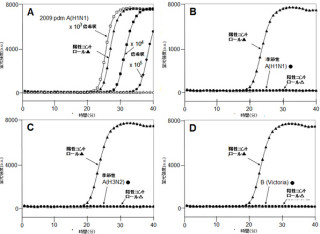

さらに、F1βの人間の細胞における重要性を、現在流行している新型およびB型インフルエンザウイルスを用いて確かめられた。その結果、これらのウイルスが増えるためにも、F1βが重要な役割を担うことが判明。このことから、このタンパク質が現在流行しているすべてのインフルエンザウイルスに共通して必要な細胞のタンパク質である可能性があるとした。

さらに研究グループは、一般にウイルスの進化は、細胞のそれよりも速く、薬剤耐性がしばしば問題となるが、今後、今回の成果から得られた知見に基づき、細胞のタンパク質を標的とする抗ウイルス薬が開発されれば、薬剤耐性を生じにくい抗ウイルス薬の開発につながることが期待されるとしている。