ファイルを完全削除する「HD革命/Eraser Ver.3」

既に述べたように、情報漏えいを未然に防ぐには破棄するストレージに対し、ファイルの完全削除を行わなければならない。そこで必要になるのが、ファイルの完全削除を行うソフトウェアだ。今回は「HD革命/Eraser Ver.3」を試す機会を得た。同ソフトウェアは、コンピューターの廃棄や譲渡時にストレージを六段階の方式で消去し、情報漏えいを防ぐためのものである。

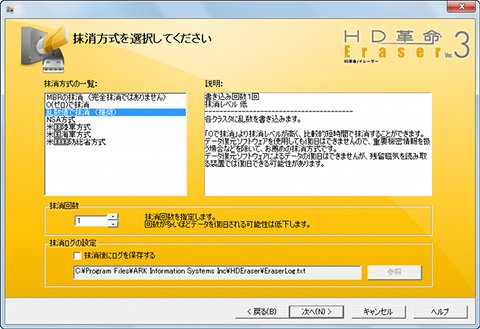

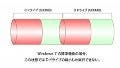

使用できる抹消方法だが、一つめは各クラスタに対してゼロデータを書き込む方式で、これが一番速く終了する。二つめは乱数値を書き込んでデータ復帰をし難くする方式。三つめは各クラスタに乱数を二回書き込んだ後に、ゼロデータを一度上書きする米国国家安全保障局(NSA)推奨方式。同局をもじってNSA方式と呼ばれることが多い。通常はこのあたりでソフトウェアによるファイル復元は不可能になる。

四つめは最初に各クラスタへ乱数値を書き込みし、次に固定値(0xff)で上書き。最後に異なる固定値(0x77)で上書きする米国陸軍推奨方式。五つめは同じく米国陸軍が推奨する方式だが、異なる固定値を各クラスタへ書き込む方式。最後は各クラスタに固定値を書き込み、次に異なる固定値で上書き。最後に乱数で上書きした後に書き込み検証を行う米国国防総省(ペンタゴン)採用方式。ここまですれば、残留磁気の読み取りを可能にするハードウェアを用いた復旧の可能性も低下する(図03)。

もちろん低レベルの抹消方法を使用すれば実行時間も短く、高レベルの抹消方法の実行時間は長い。環境によっては数十時間かかることもあるので、スリープモードやバッテリ切れに注意して欲しつつ、保存しているデータの重要度に合わせて選択するとよい。なお、このほかにHDDの先頭にあるMBR(マスターブートレコード)のみを消去する方式も用意されているので、OSの入れ替えやマルチブート環境で誤動作を起こすようになったHDDに対して使用するといいだろう。

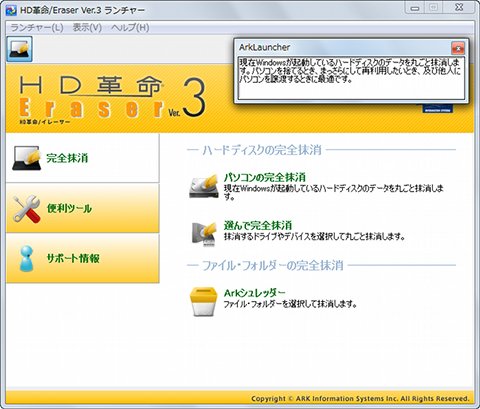

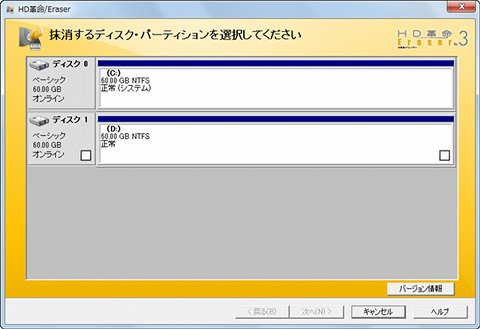

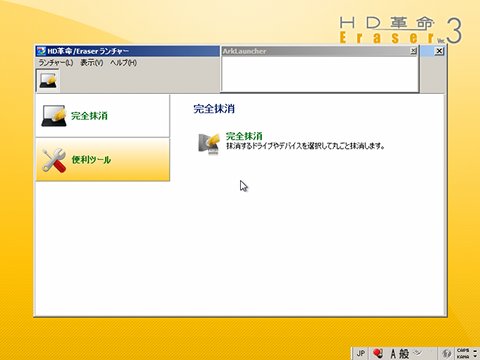

使用方法は「HD革命/Eraser Ver.3」をOSに導入して、ファイルやフォルダー、パーティションといった単位で抹消する方式と、製品CD-ROMから起動して抹消する二種類が用意されているため、OSが起動しなくなった古いコンピューターに接続しているストレージの抹消にも役立つ。なお、製品CD-ROMからの起動は通常Windows PEだけだが、古いコンピューター向けにテキストベースで操作を行うBIOSモードが本バージョンから新たに加わった(図04~08)。