東北大学は10月4日、40数億年前に深いマグマの海(マグマオーシャン)に覆われていた原始地球深部において、地下約3000km(圧力約130万気圧)のマントルの底に相当する深さにおいてマグマが著しく高密度な構造に変化し、従来予想されていたよりもずっと「重く」なることを突き止めたと発表した。東北大学大学院理学研究科の村上元彦准教授(比較固体惑星学講座)と米イリノイ大学のJay D Bass教授との共同研究によるもので、成果は「米科学アカデミー紀要(Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America)」のオンライン版に近日中に掲載予定。

40数億年前の原始地球は、原子惑星物質や微惑星が衝突・集積を繰り返す地球の形成期にあったと考えられており、またその衝突エネルギーにより原始地球の表層はドロドロに溶解した状態にあったとされている。さらに集積期末期には、ジャイアント・インパクトと呼ばれる火星サイズほどの巨大天体の衝突もあり、原始地球が全溶融するほどの高温状態を被り、マグマオーシャンに覆われていたという。

従って、地球の物質分化の歴史は、超高温のマグマオーシャンの時代から冷却の歴史だったともいえる。地球の冷却に伴い、マグマオーシャンの中では冷えて固まった鉄などの重い物質は深部へと沈降して地球の核を形成し、一方で軽い岩石層は地球のマントルや近くを形成してきたというのが定説だ。

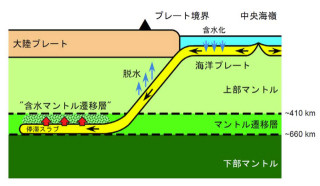

また地球内部の温度圧力条件で決まるさまざまな物質の密度関係に従い、岩石中の中でも相対的に重い鉱物は沈み、軽い鉱物が浮くことで地球深部の層構造が形成されると考えられている。従って、マグマオーシャンの冷却に伴って地球深部の超高圧力条件で結晶化する鉱物と、周囲のマグマとの浮沈関係(密度関係)を明らかにすることは、地球の基本的な層構造を理解する上で非常に重要だ。中でも、周囲を取り巻くマグマそれ自体の地球深部条件での構造や密度を明らかにすることは、マグマオーシャン中での物質の浮沈を決める腕必要不可欠な情報となる。

しかし、地球深部は超高圧力の世界であり、中心部までの深さは6400km、圧力は約365万気圧にもおよび、そのような極限的な超高圧力条件でのマグマの構造や密度を直接観測することはこれまで非常に困難であり、これまでに実験結果の報告例はない。そのため、初期地球のマグマオーシャンからの物質分化の理解はほとんど進んでいなかったのである。

今回の実験では、溶融体であるマグマと同様に原子配列に秩序を持たず、また地球内部に存在するケイ酸塩マグマの代表的な成分を持つ「ケイ酸塩ガラス」(MgSiO3)をマグマの模擬物質として用いることにした。そして圧力は、深度約3600km相当の圧力203万気圧までに至る超高圧力条件における「弾性波速度」を測定し、ケイ酸塩ガラスの超高圧力条件での構造変化を明らかにすることを目的としたのである。要は、40数億年前のマグマオーシャンに覆われていた原始地球の時代に、ケイ酸塩マグマが地球深部の超高圧力条件下において、どのようなメカニズムで高密度化を達成していくかを模擬したものだ。

地球深部物質中を波が伝わる速さである弾性速度波は、密度・構造・硬さといった物質の物性を強く反映しているため、圧力の上昇に伴った弾性波速度の変化を詳細に調べることで、ケイ酸塩ガラスの構造の変化を明らかにすることができるという次第である。

実験では、村上准教授らが開発した、超高圧力条件下での弾性波速度測定を可能にした「超高圧下ブリルアン散乱分光法」(画像1)を用いて測定を行った。測定試料は先端を平坦にカットした対抗する2つの単結晶ダイヤモンドの間に封入し(画像2)、圧縮することでマグマオーシャン深部に相当する超高圧力を発生させ、超高圧力状態の試料にダイヤモンドの窓を通してレーザー光を照射。試料を通過した散乱高の微少な波超の変調を測定することによって、試料の弾性波速度を決定したという形だ。

結果、圧力約130万気圧(深度約2900km相当)で、2倍以上もの急激な弾性波速度上昇率の増加を確認。この超高圧力条件での異常な速度上昇は、ケイ酸塩ガラスの大きな構造変化を示しており、ごく最近に村上准教授らのグループが行った実験で報告された、「SiO2ガラス」の超高圧力条件での弾性波速度挙動と非常によい一致を示した。そのことから、ケイ酸塩ガラス中の「Si-O配位数変化」(6配位以上)を伴うケイ酸塩ガラスの超高密度か現象であることが強く示唆されたのである。

今回の成果は、原始地球を覆っていたと考えられるマグマオーシャンの深度約2900kmにおいて、ケイ酸塩マグマの構造が従来予想されていたよりも著しく高密度になることを示した。この高密度下によって、画像3に示すようにケイ酸塩マグマはマグマオーシャンのある深さより深いところでは、マグマオーシャンの冷却によって固化するマントルの石よりも同じ深さにおいてより重くなる「密度逆転」が起こることが予想されている。

|

|

画像3。マグマとマントルの石の圧力増加に伴う密度変化の模式図。従来の予想では、マントルの石とマグマの密度は、どれだけ圧力が高くなっても交差することはなかったが、今回の研究によって、約130万気圧の時点で密度が逆転し、「重い」マグマが形成されることが示唆された |

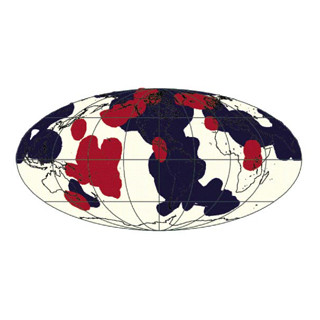

また、今回と過去の衝撃は実験によるデータから試算すると、深さ約2900km付近でマグマはマントルの石よりも5%ほど重くなることも判明した。この密度逆転が起こる深さは、ちょうど現在の核とマントルの境界のすぐ上に位置することになり、画像4に示すように原始地球の大規模なマグマオーシャン深部においては、マントルの底(外核のすぐ上)に重力的に安定な超高密度化した非常に「重い」ケイ酸塩マグマの層が形成されたと考えられている。

|

|

画像4。地球の核-マントル境界の歴史。左が40数億年前のマグマオーシャンに覆われた初期地球で、右が現在の地球。初期地球の頃に比べると現在は超高密度マグマ層はだいぶ薄くなっているが、それでも存在している |

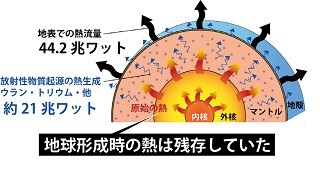

そして地球の冷却に伴って、超高密度マグマも結晶化していく。ただし、核からの熱の供給が行われていることから、現在の地球においてもまだ核-マントル境界には溶融した超高密度マグマが存在すると考えられているのである。つまり、40数億年前に形成された超高密度マグマは現在の地球のマントルの底に存在しているというわけだ。

現在の地球のマントルの底には、図4に示したとおり、地震波が急激に減少する数10km程度の非常に薄い「地震波超低速度層」が存在すると考えられており、その原因は長らく謎のままだった。融体は固体と比較すると波の伝わる速度葉遅くなるため、このような異常な地震は観測を説明するために、マントルの底に融体のマグマが存在している可能性があることは過去の研究においても提唱はされていたが、どのようにマントルの底において重力的な安定を得るのかを実験的に検証した研究はなかったというわけである。

モデルの1つとして鉄のような重い元素をたくさん含んだ重いマグマというのもあり得るが、その場合はマントルの底で鉄がドロドロに融けた外殻と接した状態で、マグマが鉄をどうやって融かさずに保持し続けられるのかが説明がつかない。また、地震波超低速度層が非常に薄いということに対しても、明快な説明ができていなかったのである。

今回の研究で強く示唆される、超高密度マグマの存在と核-マントル境界のすぐ上に位置する密度逆転境界の存在は、これまで説明できていなかった地震波の速度低下や、超低速度層の薄さを矛盾なく説明することが可能な非常に有力な説であると考えられている(画像5)。

この40数億年もの間、マントルの底に存在し続けていると考えられている超高密度マグマの存在は、地球の熱史、物質循環史などをひもとく上で非常に重要なカギを与えられるものと考えられていると同時に、ガラスの超高密度か現象の発見は、今後、地球科学のみならず、超高圧力条件における新物質合成の開拓などへの応用も期待されているとした。