九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター 安達千波矢教授らの研究グループは、有機分子における一重項励起エネルギーと三重項励起エネルギーの差を0.1eV以下に形成し、従来の常識では実現が困難であった新しい熱活性型有機EL素子の作動に成功したことを発表した。同成果は、2月21日(米国時間)に発刊された米国物理学会誌「Appl. Phys. Lett」(オンライン版)に掲載された。

有機ELデバイスは、第2世代の発光材料である、りん光材料を用いることで、高いEL発光量子効率が実現されているが、その発光中心には、Ir、Ptなどの貴金属を含有する有機金属化合物に限定されている。一方、従来の第1世代の発光材料である蛍光材料は、優れた高電流密度特性や材料選択の多様性など多くの利点を有するものの、原理的に低い発光効率に留まっていたこともあり、これらの問題点を解決できる新しい有機発光材料の開発が求められていた。

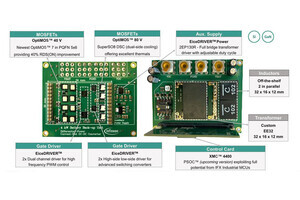

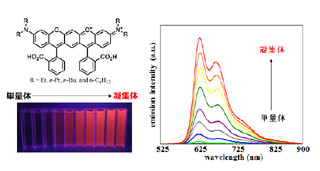

今回の研究では、有機分子における一重項励起状態と三重項励起状態のエネルギー差を0.1eV以下に形成することで、従来では不可能であった高効率な三重項準位から一重項準位への逆エネルギー移動を安価な芳香族化合物を用いて実現した。新材料は、電子供与性の分子骨格と電子受容性の分子骨格からなり、立体障害を巧みに取り入れた分子内CT状態を形成することで、基底状態と励起状態の分子軌道の分離に成功した。

これにより、電流励起で形成された三重項励起子を一重項準位にアップコンバージョンすることができ、有機ELデバイスにおける新たな発光機構を実現した。

この発光機構は、逆エネルギー移動の効率は30%に達しており、EL外部量子効率として5%を超える値が確認されてたという。

|

|

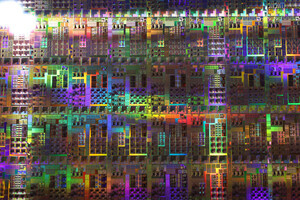

電流励起下での有機分子の励起過程。電気励起下では、一重項励起状態と三重項励起状態が1:3の割合で形成される。一重項励起エネルギーと三重項励起エネルギーのエネルギー差(ΔE13)を小さくすることができれば、逆エネルギー移動が生じ、一重項励起状態からの高効率な遅延発光(熱活性化遅延蛍光(TADF))が可能となる |

これにより、第三世代の有機ELの発光材料の展開に道筋を拓かれたこととなる。特に、安価な有機化合物でデバイスを構成できることは、大面積照明用途など、価格競争力のある有機ELデバイスの実用化が期待できるほか、基礎科学の側面からも新しい有機発光材料のカテゴリを築いたことになり、波及効果は大きいものと考えられると研究チームでは説明する。

今後、さらなる材料開発によって一重項と三重項励起子のエネルギーギャップがゼロとなる有機発光材料の創出が進み、最終的には、100%の逆エネルギー移動が実現できると期待されるほか、有機太陽電池や有機半導体レーザーなどの新たな有機エレクトロニクスへの展開も進むことが期待される。