Windows Serverの操作は簡単

- 3回

以上でインストールは完了だが、前述のとおり、Windows Server初心者の筆者は、リモートデスクトップを試す前に、Windows Server 2008 R2をいじり倒した。いろいろ操作してみた結果、とにかく、多くの操作がWindowsのクライアントOSと同じであるということがわかった。動作は軽快で、また管理用のツールも多数用意されている。サーバ向けに設計されたOSとして完成度は高いと言えよう。

またいろいろ調べてみてわかったのが、ヘルプで解決しない場合、マイクロソフトの技術情報サイト「Microsoft TechNet」がかなり役に立つ。ほとんどの問題は、ヘルプとこのサイトの情報で解決した。

導入シナリオ: リモートデスクトップでWindowsクライアントを集約

ということで、Windows Serverに慣れる作業はこれといったトピックスもなく終えてしまったので、さっそくリモートデスクトップに触れていこう。

まずは、弊社でWindows Server 2008 R2導入のシナリオをどのように考えているかを紹介しておきたい。

弊社の作業環境は雑多だ。数種類のOSと仮想環境が混ざって、とても煩雑な状態にある。実行環境も、PCであったり、仮想環境とブリッジネットワーキングであったりと、たくさんのホストがあるような状況にある。

状況を簡単にまとめると、以下のような具合だ。

- 作業PCはFreeBSD、Linux、Mac OS X、Windows XPなど

- 作業PCにかけるメンテナンスやアップグレードの手間を減らしたい

- Windows 7にアップグレードすべきかどうか迷っている

- 従業員分のPCを買い換える予算はない

Windows XPのサポートは2014年4月には終了するとみられる。リプレースする必要があるのは間違いのないところだ。しかし、従業員分のPCを新たに購入する予算はない。そうなると、現在使っているFreeBSDやLinuxをシンクライアントとして使い、Windowsが必要な状況ではWindows Server 2008 R2に集約して管理を進めていきたいと考える。

- Windows Server 2008 R2を導入

- 現在のWindows関連作業は、Windows Serverにアクセスして業務を実施

管理を集約することで様々な業務改善が期待できる。

最初はリモートデスクトップサービスの利用を主な目的とし、徐々にほかの管理機能も活用しながら作業PCをWindowsをサーバへ統合していく。業務処理をWindows Server 2008 R2に集約することで、クライアントOSを完全にFreeBSDやUbuntuやMac OS Xに移行できる。もっとも、クライアントOSにWindows 以外を選択した場合は、Windows Serverの特徴の1つである高度な管理機能のうちのいくつかが使えなくなるので、そのあたりも考慮しながら選ぶ必要があるだろう。

シンクライアントの潮流

ここで、少しシンクライアントについて振り返っておきたい。というのも、筆者らオープンソースのOS利用者においてもWindows Serverというソリューションが魅力的に映る理由がそこにあるからだ。

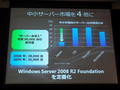

サーバに処理を集約し、廉価なハードウェアでも利用できる作業端末を実現しようというところからはじまったシンクライアントだが、PCそのものの販売価格が廉価になり続けたことから、当初見込まれたような普及は進まなかった。その後、PCからサーバにアクセスしてデスクトップごと、またはアプリケーションを直接サーバから起動して利用するといったかたちに進化し、現在では、これに仮想化技術も加わって、いくつかのスタイルが確立されていった。それらを大きく分けると、次の3つになる。

- デスクトップやアプリケーションごとにリソースを提供 (リモートデスクトップサービスなど)

- ネットワークブート (OSイメージごとネットワーク経由で提供してシステムを起動)

- 仮想技術で複数のOSを提供 (サーバ側で仮想化技術を使い複数のOSを提供する)

もっとも、これら3つの方式は現在、それぞれが機能を拡張しながらほかの機能も取り込んでいる状況と言える。

そして今再び、シンクライアント型のソリューションが注目を集めている主な理由は次のとおり。

- 3回

- セキュリティ対策: 顧客データを入れたノートPCの紛失などによる個人情報流出事件を耳にすることがあるが、データをサーバに集約し作業PCに残さないことで、そうしたデータ流出を防止できる

- コスト削減:作業をサーバに集約することで、セットアップやメンテナンスにかかる時間を短縮し、人的リソースを節約。ライセンス購入費の削減も期待できる

不景気では、財布の紐は固くなる。IT投資は、そのあおり最も大きく受ける部分だけに、導入際しては投資効果の高いものを選びたいところだ。

次回はいよいよデスクトップサービスに実際に触れてみる。ご期待いただきたい。