各種製品を一元管理

こうした各種製品を束ねるフレームワークが2009年3月19日に同社が発表したソフトウェア「Synergy」である。「使いたい機能のコンパイルオプションを選べる」(同)のが特長であるほか、Bluetooth、FM、Wi-Fi、GPS、NFC、UWBそれぞれのプロトコルスタックを搭載しており、それぞれの機器の環境にインプリメントすることで各機能に対応させることができるようになる。そのため、Linux、Windows Mobile、Nucleus、Androidなどさまざまな環境への移植が容易だという。

実際、デモとして触れさせてもらった海外携帯電話は製品版は「Windows Mobile 6.1」を搭載していたが、試験用にAndroidを搭載したものも置いてあり、そこでも問題なく各種ネットワークが使用できていた。

また、ソフトの一元化と合わせてチップの相互運用性の確保も実現されている。例えば、BluetoothとIEEE 802.11b/gのプロトコルは2.40GHzから2.48GHzの周波数帯域「ISM RF(Industrial, Scientific, Medical Radio Frequency)」帯域で動作するため、干渉が生じる。BluetoothをAFH(Adaptive Frequency Hopping)方式で使用することで干渉は低減されるが、距離的な問題があり混在使用をすればやはり干渉が生じる。「競合他社の製品を混在利用の環境で試すと、片方のみを使用した場合のスループットの7~8割低下する。CSRのチップの場合でも、スループットの低下は発生するが、ソフトウェアとハードウェアいずれも一緒に配置されることを念頭に設計する無線干渉制御機能(Co-Ex:Coexistence)を取り入れているため2~3割低下程度に抑えることができる」(同)とする。

|

|

|

赤い線が同社の802.11gの伝送レート、青い線が他社の802.11gの最も良かった伝送レート。パフォーマンスに2倍程度の差が出てくるという(OSはWindows mobileを使用) |

Co-Ex機能を用いることで、他社一例にあるような転送速度の低減や無音チャネルの受信といったことがなくなる |

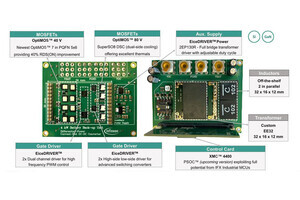

この干渉低減は、BC7820/7830とUF6026の組み合わせといったものだけでなくコンボソリューションであるCSR 9000でも実現されている。CSR 9000が対応する規格は先述もしたが、もう少し詳しく述べるとBluetooth v3.0、Bluetooth Low Energy(Ble)、Bluetooth ハイスピード(HS)、FM送受信、GPSにIEEE 802.11abgnが組み合わされるという構成となっている(Bluetooth v3.0については、同社が考えるドラフト版とのこと。正式なv3.0については決定次第、変更作業を進めていくという)。日本では、コンボモジュールとして村田製作所がシングルサイドで基板サイズ85.7mm2、太陽誘電がダブルサイドで55mm2を実現したモジュールをそれぞれ提供しているが、競合他社ソリューションと比べると、基板サイズ、コンポーネント数いずれも少なくて済むという。

加えて、チップはBGAを採用し、ピッチも0.4もしくは0.5mmピッチに対応することでコストダウンなどにも対応しているという。「RFの設計がポイント」(同)であり、「他社との決定的な違いは、プロセスを微細化しても、小さくできない部分(インダクタ)の数を効率の良い設計を採用することで減らしている点」(同)としている。ちなみに、例を挙げるとCSR 9000のインダクタ数は16だが、比較として出された競合他社チップのインダクタ数は39で2.5倍程度の差があることとなるという。