3種類の要素技術

MMIを構成する要素技術は、まとめると3種類、存在する。

- 超低振幅の差動伝送技術(VLSD:Very Low-Swing Differential Signaling)

- クロック用PLLをコントローラ側のみに配置(FlexClocking Architecture)

- クロックを止める低消費電力モード(APSM:Advanced Power State Management)

最初のVLSDは振幅を100mVときわめて低くした差動伝送技術である。Rambusが開発して製品化されているハイエンドのメモリ技術「XDR」では振幅が200mVの差動伝送技術を採用しており、MMIでは振幅を半分に下げることになる。

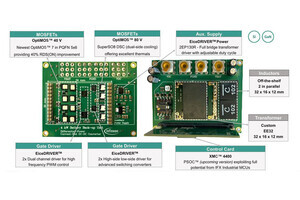

次のFlexClocking Architectureは、クロックを専用線で伝送(クロック・フォワーディング)するとともに、DRAM側インタフェース回路のPLLを省いて消費電力とシリコン回路面積を削減する技術である。

最後のAPSMはクロックの供給を止めることを含めた低消費電力モード技術で、記者会見ではあまり説明がなかったが、RambusのMMIに関するWebサイトによると4段階の消費電力モードを用意する。通常のアクティブな動作状態が「P4」、次がアイドル状態の「P3」で、クロックの供給を停止する。さらにパワーダウン状態の「P2」があり、クロックてい倍回路だけをオンにする。最も消費電力が低いのがディープパワーダウン状態の「P1」で、すべての回路がオフになり、リーク電流だけが消費されるようになる。このほかAPSMは、低消費電力モードからアクティブ状態へ復帰する時間が短いことが特長だという。

|

|

|

VLSD(Very Low-Swing Differential Signaling)の概要。100mVを中心に、50mVずつ上下に電圧を遷移させる超低振幅の差動伝送技術である |

MMI技術と現行メモリ技術による消費電力の比較。×16ビット幅のバスで6.4GBpsを伝送し、1600mAhのバッテリを電源としてシミュレーションした |

|

|

|

FlexClocking Architectureの概要 |

APSM(Advanced Power State Management)の概要。低消費電力モードからアクティブモードへの復帰が短いことを特長とする。 |

すでにMMIのインタフェース回路を搭載したテスト用のシリコンチップを搭載しており、モバイル関連の技術講演会や見本市などでMMI技術を披露していく。入出力ピン当たりで4.3Gbpsの信号伝送を、3mW/(Gbps)と低い消費電力で伝送できているとする。

|

|

|

MMIのインタフェース回路を搭載したテスト用モジュール。2個のシリコンチップをパッケージオンパッケージ(PoP)技術とワイヤボンディング技術で接続した |

送信端の信号波形。4.3Gbpsのアイパターンである |

|

|

これは高速メモリ技術「テラバイト・バンド幅イニシアチブ(TBI:Terabyte Bandwidth Initiative)」用テストチップの模式図。送信端と受信端の両方の回路を1チップに搭載した。DRAMはSRAMでエミュレーションしている。MMIでもTBIと同様に、送信端と受信端の両方を内蔵するチップを試作したという |

今後Rambusは、MMI技術をメモリベンダやASICベンダ、モバイル機器メーカーなどに披露しながら、ライセンス供与や共同開発などの提携関係を構築していくとみられる。実用化の時期は、2011年以降になるもよう。