古くから電子楽器向けにLSI(大規模集積回路)を開発しているヤマハ。「その半導体技術を他の事業で活かせないか」という発想から、1995年に最初のルーターをリリースし、SCSK(当時の住商情報システム)との協業でネットワーク機器という新航路を開拓。そのネットワーク機器事業が2025年で30周年を迎える。

30周年の節目を迎えるにあたり、周年記念記事として前後編に分けてヤマハのネットワーク事業に迫る本企画。後編となる本稿では、同社プロフェッショナルソリューション事業部 グローバルマーケティング&セールス部 商品企画グループでネットワーク製品企画を担う2人に、ネットワーク製品企画における『この10年』と今後について話を伺った。

2015年から10年間のネットワークを取り巻く変化

2015年から2025年のこの10年といえば、誰もがすぐさま「コロナ禍」やそれに伴う「テレワーク/ハイブリッドワーク」「遠隔会議」といったキーワードを思い浮かべることだろう。コロナ禍前から「働き方」について世間ですでに話題になっていた。

ネットワーク製品全般の企画を統括している新井田博之氏が、この10年を振り返る。

「ネットワークの使われ方が激しく変化していった10年でした。やはり、コロナ禍の影響を受けた業務環境のリモート化が大きなところですが、Wi-Fiの利用は、コロナ前から年を追うごとに広がってきた印象です。『ワイヤレスファースト』という言葉もあるように、Wi-Fiを活用した多様なワークスタイルが浸透し、クラウドを活用しながら業務を行うケースも増え、インフラとしてのネットワークの重要性が格段に増したと考えています。また、日本の通信市場として、各通信事業者から10ギガ光回線のような高速なアクセス回線が普及価格帯で提供され始めたことも大きなポイントです」(新井田氏)

主に無線LANアクセスポイントとルーターの企画を担う秦佑輔氏も、次のように話した。

「以前のWi-Fiはつながらない、切れてしまうといった事態がよく起きていました。しかしこの10年でWi-Fiの規格が第5世代(Wi-Fi 5)から高速・広帯域の第6世代(Wi-Fi 6)へと進化し、通信の速度や安定性が増してきた結果、多台数接続でも快適な通信が可能になりました。そうした背景のもと、コロナ禍を契機にテレワークやフリーアドレスといった多様な働き方も進み始め、現在の『ワイヤレスファースト』に発展してきたのだと思います」(秦氏)

Wi-Fi環境をとりまく数々の課題に立ち向かう、ヤマハの製品開発

いまやWi-Fiは『切れても仕方がない』では済まされず、『決して切れてはならない』ものとして業務を支える根幹となり、10年前とは異なる課題に直面しているという。

「Wi-Fi環境の構築・運用は難易度が高まっています。端末数やその種類が増え電波干渉などの問題が発生しやすくなっています。働き方の多様化を受け、フリーアドレスなどで社内を移動した際に接続の安定性を確保するための設計も簡単ではありません。また、遠隔会議の映像・音声の遅延に対する要求がシビアになっているため、快適に会議ができる仕組みの導入も必須で、課題は山積しています」(秦氏)

そうしたなか、ネットワーク担当者の業務の幅が広がり、解決すべき問題も増えていると新井田氏は指摘する。

「現在は業種によってネットワークに求める特性が異なり、構築すべきネットワークの種類が増えてきました。通信の宛先もオンプレミスのサーバー、クラウド、端末同士など様々になり、利用されるアプリケーションも変化し、ネットワークのトラブルが複雑化しています。さらに最近はネットワーク担当者がセキュリティにまで関わる必要が出てきたため、業務がいっそう増えている状況です」(新井田氏)

こうしたネットワークにまつわる現代的な課題を受け、ヤマハとしては製品企画にどのようなこだわりを持っているのだろうか。

「誰もが安定したネットワークを構築でき、かつしっかり運用できること。それが最も重視するポイントです。ヤマハの製品を使うことでお客さまに安心していただきたい。製品はその思いをベースに企画しています」と秦氏は力強く語る。

さらに新井田氏が補足する。

「担当者は多様な作業で手一杯の状況ですし、情シスに社員が一人しかいないなど、人材不足に悩む会社も多いことでしょう。そうなれば、やはりネットワークはトラブルなく構築できるのが一番ですし、運用管理を簡単に行えることも大切です。ヤマハとしては、そこをサポートする製品の提供を常に意識しています」(新井田氏)

加えて、製品づくりにおいては3つのポイントにこだわっているという。

- 質の高い部品の採用とマージンをとった設計による壊れにくさ

- 厳しい品質基準チェック

- 需要に常に応えられる安定供給性

この3つのポイントに加えて、秦氏は「これは以前から脈々と続けていることですが、顧客サポートにヤマハの開発メンバーも加わっています。トラブルを素早く解決し、製品へフィードバックする体制・企業風土があるのです」とヤマハならではのこだわりも教えてくれた。実際、「他メーカーでは対応してもらえないところでも、ヤマハなら解決してくれる」という評価が多いとのことだ。

「使う人がどう感じるか」。ヤマハらしい「感性」へのこだわり

「ネットワーク製品でも『感性』にこだわって、使う人がどう感じるか、ワクワクするものであるかどうかを意識して企画・開発に取り組んでいます。例えば無線LANアクセスポイントの筐体は一般的に白ですが、デザイン性の高いオフィス設計ができるようにと、黒モデルも用意しています。そのほか、ファンが搭載されているルーターやスイッチでは、静かな場所で動作音が気にならないよう、静音設計にも力を入れています」(秦氏)

ネットワーク環境を『オールヤマハ』で提案、この10年でヤマハが送り出したラインアップとソリューション

実際にヤマハでは、20周年から30周年にかけてのこの10年、どのようなネットワーク製品を開発してきたのだろうか。

「LAN製品のラインアップ拡充は強力に進めてきました。スイッチではデスクサイドへ設置される小型のL2スイッチから、コアスイッチとして利用いただけるL3スイッチまでラインアップを拡充しています。無線LANアクセスポイントも、従来は1モデルのみでしたが、現在はエントリー/ミドル/ハイエンドと揃え、カラーバリエーションもリリースし6モデルに増えています」(新井田氏)

スイッチは、10年前は3製品だったところ、プロオーディオ用途のモデル含めて現在は10倍以上の40製品に達しているとのことだ。

「以前はスイッチの選択肢が限られており、LANの規模によってはヤマハ製品だけでは構築が難しいこともありました。マルチベンダーでネットワークを構築している場合、万が一ネットワークのトラブルが発生したとしても、その原因がルーターなのか、スイッチなのか、無線LANアクセスポイントなのか、端末やアプリケーション側なのか、原因の切り分けやサポート窓口への問い合わせに時間がかかってしまいます。LAN製品のラインアップを拡充したことで、ネットワーク環境を『オールヤマハ』で提案できるようになり、ヤマハのサポート範囲を広げ、お客さまにより安心してネットワークを運用していただけるようになりました」と秦氏は胸を張る。

「また、アクセス回線の高速化に対応すべく、ルーター/スイッチ/無線LANアクセスポイント各カテゴリーにおいて10Gやマルチギガに対応する製品群も提供してきました。業務で使われる通信量が年々増えるなかで、ネットワーク環境全体を強化できます」(新井田氏)

「もう一つ大きなポイントは、お客さまの運用性を重視し、ソフトウェア面のサービスを強化してきたことです」と新井田氏が続ける。ネットワークを統合管理できるクラウドサービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」と、ルーターとL3/インテリL2スイッチに搭載されるネットワーク可視化アプリケーション「LANマップ」がその代表だ。いずれも、『この10年』の初め頃に登場したもので、活用するユーザーは着実に増えているという。

YNOは、複数拠点のネットワーク機器をクラウド上で監視・管理・分析することができるネットワーク管理サービスだ。管理している機器の状態を一元管理するだけでなく、通信ログをクラウド上に一定期間保存したり、機械学習を用いて異常を検知したりすることもでき、ネットワーク運用管理を柔軟かつ効率的に行える。

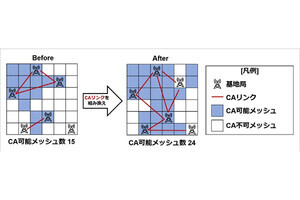

一方、LANマップは、ルーターにつながるスイッチや無線LANアクセスポイントを含めLAN全体を見える化するGUI。こちらも接続状況や設定、異常などを簡単に視認でき、運用の省力化に寄与する。機器に標準搭載されており、無償で利用できる。

「誰でも手軽に運用できるネットワークを目指すうえで、いずれも重要なツールです。実際にこの10年、両ツールがお客さまに広く普及し、高い評価をいただいています。ネットワーク運用に課題を抱えるお客さまに対してヤマハができることを考えた結果、YNOやLANマップという答えにたどり着きました」(新井田氏)

全製品カテゴリーで選択肢が広がったからこそ、こうしたツールを用いて統合管理できるようになり、まさに『オールヤマハ』の価値提供が実現し始めたのだ。担当者は人材リソースが厳しいなかでもより手軽に、効率的に、安心してネットワークを運用できる。

秦氏は「人材不足という社会課題解決の点においても、こうした取り組みはメーカーの使命だと考えています」と力を込める。

新製品リリースと、次の10年に向けた熱い思い

30周年を迎え、新たな10年へと踏み出すヤマハのネットワーク機器事業。今後も、時代に即し顧客の運用管理に寄与する新たな製品が登場する予定だ。

「今後も社会が変化し、業種特性やニーズに応じてより多様なアプリケーションが生まれていくなか、ヤマハとしてはとにかくお客さまに寄り添った製品を企画・開発していくという強い思いがあります」(新井田氏)

「2025年度は複数の製品カテゴリーで新製品を発表していく予定です。ラインアップの幅をさらに広げていきます。展示会などのイベントでもお見せできると思うので、期待してください」と秦氏は力を込める。

具体的なところでは、現時点でYNOはルーターと無線LANアクセスポイントの管理にのみ対応しているところ、2025年度中にスイッチにも対応予定とのことだ。

「これによってルーター、スイッチ、無線アクセスポイントをクラウド上で文字通り統合管理できるようになります。さらにその先で、ネットワーク機器を単純に集約・管理するだけでなく、トラブルのより迅速な解決や、AI活用による予兆検知・事前対応なども実現していければと考えています」と新井田氏は語った。

最後に秦氏はこう語る。「私としては、ネットワークの仕事をもっと楽しくしたいという思いがあるんです」

ネットワークの仕事が楽しければ、IT人材が不足する世の中でも人が集まり、エンジニアがもっといきいきと働くことができるだろう。ヤマハとしてそのサポートをしたい……というのが秦氏の思いだ。

「例えば、知らなかったことを発見することは楽しさに繋がると思っています。ネットワークの仕事をしている方でも知らない技術や機能、ノウハウはあります。ヤマハのネットワーク製品を扱うだけで新たな発見があって学びになるよね、とユーザーのみなさんに思ってもらえるような機能を実現していきたいですね」(秦氏)

ヤマハが掲げる、「使う人に寄り添ったネットワーク製品」。『次の10年』に向けてまた動き始めた。

[PR]提供:ヤマハ