業種や規模を問わず多くの企業がデジタル技術を用いた業務の効率化や、新たなビジネスの創出を目指している。

それを実現しうる近年の技術トレンドとして、生成AIの活用が関心を集めているが、本格的に取り組みを進めている企業はけっして多くはない。AI活用に不可欠なデータの集約もままならず、そもそも生成AIで何をしたいのかわからないというケースもめずらしくない状況だ。

そこで注目したいのが企業の生成AI活用をトータルで支援するプログラムとなるが、これは具体的にどのようなものなのだろうか?

菱洋エレクトロは、生成AIの導入をサポートする「RYOYO AI Techmate Program(リョーヨーAIテックメイトプログラム)」を企画した。特に、同プログラムを構成する柱の1つである、あらゆるソリューションをもったパートナー企業をマッチングする「RYOYO Techmate制度」が重要な役割を担っているという。本稿では、プログラムの立ち上げから携わる、ソリューション事業本部の中村 武士氏と音川 健治氏に話を伺った。

企業の生成AI活用、その現在地

ーーまずは生成AIを取り巻く市場の動向と、国内企業における活用の現状についてお聞かせください。

中村氏: 生成AIの活用については大企業を中心に進んではいるものの、まだまだ民主化にまでは至っておらず、取り組み具合はさまざまです。生成AI活用の目的自体を明確化できてない企業や、生成AIを活用するためのデータを集約できてない企業も少なくないのが現状です。

音川氏: 実際、製造業のお客さまは、工場など製造現場でデータを収集する動きが出てきていますが、どのように生成AIを活用すればよいのかわからないという声をよく聞きます。ただ、設計や製造の効率を上げるための手法として生成AIに期待している企業は多いと感じています。

中村氏: 生成AI活用の方向性としては、社会問題化している“働き手不足”への対応としての「業務効率化」と、企業競争力を高める「新たな製品・サービスの開発」の2つがありますが、どちらも実現するためのハードルは低くはありません。

ーーでは、生成AIの活用にあたって企業が直面する課題にはどのようなものがあるのでしょうか。

中村氏: 大きく「運用面」の課題と「データ面」の課題があげられます。クラウドベンダーが提供する生成AIサービスを利用すれば、開発自体は比較的容易に行えますが、実際の運用を考えるとさまざまな問題が生じます。

クラウドベンダーが提供するさまざまなフレームワークの変更に伴いこれまでの運用方法が立ち行かなくなる可能性があり、データに関しても、企業の重要データをパブリッククラウド環境に置くことを懸念し、自社内のセキュアな環境で生成AIを活用したいと考える企業は少なくありません。そうした場合、自社独自にカスタマイズした生成AIのシステムを構築するという選択肢、いわゆる「内製化」が有効になってきます。

しかし、内製で生成AI活用を推進しようとすると、大きく3つの課題が顕在化します。1つは「費用対効果」です。生成AIの導入にはかなりの初期投資が必要で、導入効果を提示し経営層を納得させ予算を確保することは容易ではありません。2つ目の課題は「人的リソース」ですね。開発フェーズの実証実験はうまくいっても、実際にサービスを運用することを考えるとリソースが足りなくなります。3つ目は「技術的スキル」の課題です。進化を続ける生成AIをカスタマイズして自社のサービスに落とし込む必要があるのですが、その知見を持ったエンジニアの確保は極めて難しいミッションとなります。インフラの構築からソフトウェアの選択、サービスの運用までを自社だけで取り組むのはもはや現実的とはいえません。

ユーザー企業とパートナー企業の共創で、効果的な生成AI活用を実現

ーーこうした課題を解決する「RYOYO AI Techmate Program」について、その概要と特徴をお聞かせください。

中村氏: 「RYOYO AI Techmate Program」は弊社とNVIDIA、さらにパートナー企業との協業により、企業の生成AI活用をトータルで支援するプログラムです。生成AIの検証環境を提供する「RYOYO Test Lab」や、最適なパートナー企業とマッチングさせ、共創による生成AI活用を実現する「RYOYO Techmate制度」、生成AI活用に不可欠な「人材育成・技術支援」という3つの柱で構成され、先に述べた「費用対効果」「人的リソース」「技術的スキル」の3つの課題を解決します。

RYOYO Test LabではNVIDIAの最新計算基盤である「NVIDIA DGX H200」を原則最長2週間貸し出し、生成AIのプログラムや検証モデルが想定どおり動くかどうかを検証していただけます。インフラを構築することなく検証作業が行えるため、コストをかけずに費用対効果を算出できます。

人材育成・技術支援に関しては検証フェーズや開発フェーズなど、それぞれのフェーズに応じて、生成AI活用に必要なナレッジを提供し、人的リソースと技術的スキルに関する課題の解決を図ります。

RYOYO Techmate制度は、生成AI活用の目的に応じて最適なパートナー企業とマッチングさせるためのパートナー制度で、本プログラムのなかでも特に重要な役割を担っています。

ーーRYOYO Techmate制度は企業にどのような価値をもたらすのでしょうか。

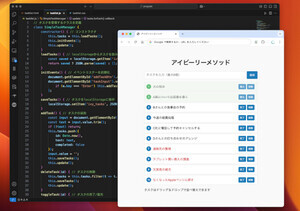

中村氏: RYOYO Techmate制度では、企業の困りごとを解決するためのアプローチを明確化するコンサルティングから、必要なデータの洗い出しと集約、継続的な運用までを一連の流れと捉えて、最適なパートナー企業とユーザー企業のマッチングを行います。たとえば、文字情報、文書情報を活用した業務効率化やサービス品質の向上を図りたいという企業に対しては、機械学習・自然言語処理の分野で豊富な実績を持つレトリバさんをマッチングし、弊社も含めた3社の共創により、生成AIの効果的な活用を目指していきます。

菱洋エレクトロは、NVIDIAの国内正規一次代理店として、強力なパートナーシップを結んでいます。NVIDIAが展開するAI関連の技術・サービスは非常に進歩が速く、そのすべてを理解し効果的に活用するのは困難ですが、エッジデバイスからデータセンターまでトータルでNVIDIAの技術を扱っている弊社ならば、ユーザー企業はもちろん、パートナー企業に対しても効果的な技術支援を提供できると考えています。

ーーユーザー企業、パートナー企業の双方にメリットがあるわけですね。

中村氏: そうですね。NVIDIAが提供している企業向け生成AIプラットフォーム「NVAIE(NVIDIA AI Enterprise)」は、さまざまな生成AI活用をサポートしますが、効果的に使いこなすには、やはりそれなりのナレッジと検証環境が必要になります。前述したレトリバさんのようにNVAIEのハンズオン支援を行うパートナーをマッチングし、RYOYO Test Labの検証環境を活用することで、スムーズに運用フェーズまで持っていくことができます。

実際、2024年10月にRYOYO AI Techmate Programを発表して以降、さまざまなユーザー企業から問い合わせをいただいており、すでにパートナー企業とのマッチングを進めている事例も出てきています。

一方、パートナー企業としては、技術やナレッジといった自社の強みを、ユーザー企業に周知しやすくなることが大きなメリットです。RYOYO Techmate制度は、パートナー企業の強みを知ってもらうための場としても機能します。

RYOYO AI Techmate Programを起点に、新たなビジネスの創出

ーーユーザー企業とは実際にどのようなお取り組みが進んでいるのでしょうか。

音川氏: 生成AIを用いたプロダクトをサービス化していきたいと考えているユーザー企業に対して、弊社とパートナー企業を含めた3社でビジネスを共創するといった取り組みを進めています。たとえば生成AIを活用して産業用ロボットの(※)リカーリングビジネスを実現したり、介護施設の食事記録を生成AIで自動化したりといった具合に共創・共同研究を行っています。

(※)継続的に価値を提供することで、長期的な収益を目指すビジネスモデル

また、生成AIを使って同じデータから新しいビジネスを創出したいといった相談もいただいており、データ利活用の観点から生成AIを活用するといった取り組みも増えていくのではないでしょうか。

中村氏: シミュレーションの領域も注力すべき柱の1つと捉えております。近年の製造業では多品種少量生産が求められており、これまでのように時間をかけて生産ラインを組み替えたり、新規工場を立ち上げたりしていたのでは市場のニーズに応えられません。そこでロボットと生成AIを組み合わせ、仮想空間・現実世界で検証を行うことで市場の変化に対応するといった動きも出てきています。

ーーパートナー企業は今後も拡充していくのでしょうか。

中村氏: 企業規模に関わらずAIエンジニア不足は常態化しており、本プログラムの人材育成・技術支援に期待する声も高まっています。人材育成・技術支援の面でもパートナー企業の拡充を進めていく必要があると思っています。まだ具体的な企業名は出せませんが、複数のパートナー企業の参画を予定しています。

音川氏: 共創、共同研究といった観点でいうと、ユースケースごとに最適なパートナー企業を見つけ出してRYOYO Techmate制度に加入していただくといったプロセスが主流になってくると思います。ユーザー企業によってやりたいことに違いがあるので、弊社としては最適なパートナーを選定するための活動に注力していきます。

ーーさまざまなパートナー企業が参画しユースケースが増えることで、マッチングの精度が向上し、企業の生成AI活用において効果が出せるようになるということですね。

中村氏: インフラ、ハードウェア面に強いパートナー企業にも参画していただいており、多様なユースケースに対応できる体制を構築できていると思います。RYOYO AI Techmate Programは、現状課題の把握からデータセンターの構築、技術開発、PoC、ソリューションの実装、運用までエンドツーエンドで理解し、適切なパートナーとマッチングできることが強みです。

ーー最後に、RYOYO AI Techmate Programに興味を持つユーザー企業、参画したいパートナー企業にメッセージをお願いします。

中村氏: これから生成AI活用に取り組む企業はもちろん、すでに運用中で想定した効果が得られていない企業も、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。菱洋エレクトロならびにパートナー企業の知見を活かしサポートいたします。

音川氏: 将来的には本プログラムをフックとしたジョイントビジネスプロジェクトも展開していきたいと考えていますので、生成AIに関わるさまざまな分野の企業に、パートナーとして参画していただけることを期待しています。

[PR]提供:菱洋エレクトロ