客観的なデータをもとにEnd to Endで業務を可視化する手法として注目を集めている「プロセスマイニング」。自社の業務プロセス全体を可視化し分析・改善を進めていくにあたってはLOB(Line of Business;事業部門)との連携が必須となるが、具体的にはどのような流れでプロセスマイニングを進めていけばよいのだろうか。

また、最近では次世代のプロセスマイニングとして、「オブジェクト・セントリック・プロセスマイニング(OCPM)」の導入が海外を中心に進みつつある。従来のプロセスマイニングをレントゲン画像に例えるとするならば、OCPMはMRIのようにより透明性高く全体像を把握できるものだ。

前編では、日本企業が抱える業務プロセスの課題を背景に、プロセスマイニング領域のパイオニアCelonisが提供するプロセスマイニングプラットフォーム「Celonis Execution Management System(EMS)」の価値を紐解いてきた。後編となる本稿では、同社のバリューエンジニアリング本部の本部⻑を務める新谷卓也氏に、プロセスマイニングの進め方とOCPMが実現する世界観について聞いた。

プロセスマイニング導入における8つの成功要因とは

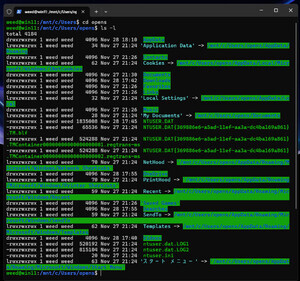

プロセスマイニングの導入は、スモールスタートで効果を検証し、少しずつ拡張していく方法が進めやすいという。ただ、会社全体としてビジネスの成長や変革を目指していくためには、常に大きな視点を持ちながら以下8つのCritical Success Factor(重要成功要因)を押さえておくことも重要になる。Celonisでは、過去10年以上にわたるプロセスマイニングの導入を分析し、これらの8つのCSF(Critical Success Factor)を導入成功のベストプラクティスとして定義している。

-

戦略との関連性:

戦略的目標と導入プロジェクトをきちんと連動させる -

バリューファーストの方法論:

価値創出を意識して改善機会の発見、優先順位付け、測定のための手法を導入していく -

リアルタイムな統合とアクセス:

なるべくリアルタイムでシステムと接続する -

EMSの運用:

Celonisの幅広いソリューションをLOB(事業部門)も含め活用する -

変革、イネーブルメント&トレーニング:

コミュニティの確立などあらゆるユーザー部門で利用されるための取り組みを行う -

センター・オブ・エクセレンス(CoE):

専任チームを設置し、現場での定着化をサポートする -

事業のオーナーシップ:

ビジネスユーザー側も変革のモチベーションを持つ -

経営陣のコミットメント:

継続的なサポートと予算確保を保証する

スモールスタートで進めていくうえで、LOBが自律的に運用して個別最適していく分散型のモデルは初期のパイロットや各部門での変革においては、価値を素早く享受するために有用な展開モデルである。一方、その次の段階、つまり個別部門の変革ではなく、企業全体の業務の変革を行いたい場合は、8つのCSFの一つである、CoEという組織を変革の中心組織として構築していくという考慮が必要になってくる。

新谷氏は、Celonisを変革のプラットフォームとして大きく利用するケースでは「まずは我々のベストプラクティスである、8つCSFを意識し、経営陣と連携しながら、戦略的目標を設定し運用上のKPIと価値につなげることをCoE設置の目的として、エバンジェリストにコミュニティの確立やベストプラクティスの共有、および技術的な実装をサポートして、オンボーディングやトレーニングを提供するイネーブラとしての役割を持たせることが重要です」と説明する。

-

Celonis株式会社 バリューエンジニアリング本部 本部長 新谷卓也氏

場合によってはビジネスユニットごとにCoEの機能の一部を設けたハイブリッド型の運用も有効となる。ハイブリッド型では、技術的な意思決定は中央が担うが、変革のオーナーシップはLOBにある状態となる。これにより、中央とビジネスユニットのギャップ解消が期待できる。

「CoEの種類としては、IT部門が主導するケースや業務部門が主導するケース、シェアードサービス化するケースなどさまざまで、正解があるわけではありません。IT成熟度や事業戦略によって企業に適した形を採用していきます。我々は、導入成功に向けたベストプラクティスを持っておりますので、このノウハウを提供し、皆様が変革の中で確実に価値を享受いただくためのサポートをさせていただいております」(新谷氏)

"レントゲン画像"から"MRI"へ――次世代のプロセスマイニング「OCPM」とは?

昨今より正しくビジネスプロセスを可視化・分析するためのプロセスマイニングの手法としてオブジェクト・セントリック・プロセスマイニング(OCPM)が注目を集めている。従来型のプロセスマイニングをレントゲン写真(医療用X線画像)と例えるならば、OCPMはMRI(磁気共鳴画像)だ。OCPMではMRIのように360度データでより立体的かつリアルに業務全体を捉えることで、ボトルネックや周辺領域との関係性をより詳細に特定できるようになる。

実際の企業内においては、多岐にわたる業務プロセスが複雑に絡み合っている。例えば、注文を受けてから調達を行うというプロセスにおいて、既存のプロセスマイニングでは、販売管理に特化したフロー、調達に特化したフロー、カスタマーサポートに特化したフローといった形で単一の業務プロセスごとに分析していくため、複数業務をまたがった分析が難しい。一方OCPMであれば、部門を横断する複雑な業務におけるボトルネックを分析し、全体最適していくことができる。

また、OCPMも既存のプロセスマイニング同様、学術的研究から得られた知見がベースになっているが、従来の手法とは考え方が完全に異なる。たとえば「注文→商品在庫確認→ピッキング→配送→受け取り」のプロセスを従来の手法で考える際、ID、アクティビティ、タイムスタンプのデータをもとに何がいつ行われたかを中心に分析する。倉庫や配送業者が異なる場合などには並列の処理が表現できないため、商品ごとの詳細な分析には限界があった。

これに対しOCPMでは、ビジネスプロセスを動かすために必要なもの・ことを表した「オブジェクト」に焦点を当て、プロセスをモデル化する。オブジェクトは、商品、注文、倉庫、配送業者といったものが該当し、これらのオブジェクト情報を業務システムから抽出して、アクティビティとタイムスタンプを加えて分析する。これにより、複数のオブジェクトが相互に影響を及ぼすプロセスでもインサイトを得ることが可能となる。

「OCPMのメリットは、よりリアルな業務に近い形でビジネスプロセスを表現できる点にあります。また、分析性にも優れており、従来のプロセスマイニングではできなかった ことも実現可能になりました。例えば、注文を受けた商品の納期遵守率を改善するためのボトルネックを分析したい場合などには、商品や配送ルート、地域などといったオブジェクトを切り替えて多面的な分析をすることで、真のボトルネックを発見することができます」(新谷氏)

複雑多岐なプロセスを地下鉄マップのように可視化する「Celonis Process Sphere」

OCPMの利点を最大限活用するための機能「Celonis Process Sphere」は、プロセスマイニングプラットフォーム「Celonis Execution Management System (EMS)」の機能の1つである。販売注文、販売注文品、出荷、納品、納品書、請求書などといったすべてのオブジェクトを含むサプライチェーンを、簡略化された地下鉄のマップのような形の単一のビューで可視化し、一つの画面で全ての分析を行うことができる。

オブジェクトを再利用できることもOCPMの特長の一つである。Celonisでは、10年以上にわたるプロセスマイニングに関するノウハウを凝縮し、オプジェクトをテンプレート化し提供しているため、Celonis Process Sphereを使ってすぐに分析を始めることができる。

海外では、多くのCelonis EMS導入企業がOCPMによって成果をあげているという。大手化学品・医薬品メーカーである独Merckでは、Celonis Process Sphereにより、調達から清算までの最適化と自動化を実現。また、産業用途向け先端材料・製品のサプライヤーである独Freudenberg Sealing Technologiesは、生産拠点全体の運転資金を約10%削減したほか、リードタイムの短縮や顧客満足度の向上を実現している。

視座の高い業務改善に取り組むためのプラットフォームになりうる

2023年6月に東京で開催されたCelonisワールドツアーでは、CEOやCFOをはじめ経営層からの反響も大きかったという。新谷氏は「『個別最適の限界を感じていた』『全体の業務プロセスを俯瞰してキャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)を最適化したかった』などの声もありました。Celonis Process Sphereは、視座を高めて業務プロセスを考えるための良いツールになりうると考えています」と話す。

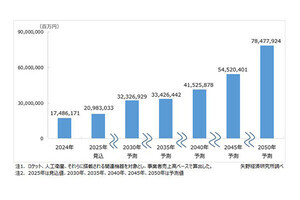

すでにグローバルではOCPMのような一つ先を行くプロセスマイニングが普及しつつあるが、日本市場ではまだあまり活用が進んでいないのが現状だ。日本の企業はこれまで “個”の業務フローの最適化を目的として、DXをはじめ様々な対策を講じてきた。そして今、さらに視野を広げて業務“全体”のプロセスを整えていく段階にあるのではないだろうか。

Celonisはバリューパートナーとして、単なる分析ツールではない、“結果”だけではなく“過程”を見る「業務改善のプラットフォーム」のグローバル展開を続けてきた。業務改革の次世代のソリューションであるCelonisのプロセスマイニングは、今後日本においてもさらなる注目を集めていくことは間違いないだろう。

企業プロフィール

Celonis株式会社〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号丸の内北口ビルディング9階

HP:https://www.celonis.com/jp/

メール:info.japan@celonis.com

[PR]提供:Celonis