「DX時代のテクノロジー&プロセスの“目利き力”」と題したこの連載では、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める上で役立つと考えられる「テクノロジー」と「プロセス」を取り上げてきました。これらはいずれも、デジタル化の潮流の中で、あらゆる状況が急速に変化する時代に、企業が生き残っていくための課題解決を強力に支援するものです。

今回からは本連載の“延長戦”として、紹介してきた「テクノロジー」と「プロセス」が持つ力を、組織の中でフルに活用していくための方法論について考えたいと思います。

さまざまなタイプの事例を交えながら、その組織がどのような課題に直面し、どのように乗り越えたのかをイメージしやすいように解説していきます。読者のみなさんも、自分が属している組織の課題や状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。

今回と次回のテーマは、企業システムの「モダナイゼーション」です。

モダナイゼーションを阻む“最大の障壁”は「現行システム」

「モダナイゼーション」は、日本語で「近代化」あるいは「現代化」という意味になります。最近では、企業が古いIT資産(ハードウェアやソフトウェア)を新しいものへ置き換える際に「モダナイゼーション」(略して「モダナイ」)と言うことも増えてきています。

企業がシステムの「モダナイゼーション」に取り組む理由はさまざまです。“DXを実現するため”や“増え続ける運用管理のコストを最適化するため”、あるいは“既存システムがEOL(サポート切れ)を迎えるので延命を図るため”など、いろいろな事情があります。

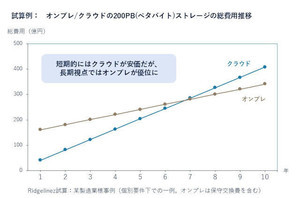

オンプレミスが主流だった時代には「古いシステムを新しくする」ことは、かなりのコストと時間、そして覚悟が必要な一大プロジェクトでした。しかし、現在では、クラウドの発展などを背景に状況が変わっています。

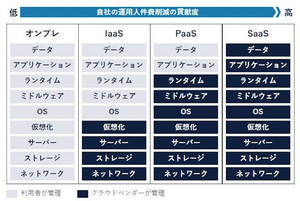

システム構築に必要な「ITリソース」「プラットフォーム」「アプリケーション」「ツール」といった多様なパーツが「サービス」として多数展開されており、以前と比べて、新しいシステムを構築するためのハードルは、かなり下がっています。

それにもかかわらず、多くの企業では「モダナイゼーション」が困難な状況があります。つまり、モダナイゼーションを阻む要因は、機器の導入や運用にかかるコストや手間だけではないということです。

モダナイゼーションを進めようとする企業の足かせとなる、大きな要素の一つが「現行システム」の存在です。「モダナイゼーションは、理由があって“現行システム”を新しいものにする取り組みなのに、なぜ“現行システム”が足かせになるのか」と思う人もいるでしょう。その理由は、「ビジネス」と「ITシステム」が、極めて密接なものになっていることと関係があります。

多くの企業では、ITシステムがなければ、ビジネスが回らない状況があります。これは、「既存のITシステム」に「既存のビジネスプロセス」が、何らかの形で「業務仕様」として実装されていることを意味します。しかし、一度構築したシステムを長い間、改修しながら使い続けているうちに、どのような業務仕様が実装されたのかを、正確に把握しておくことは難しくなります。

実際、「現行システム」の業務仕様が存在していない企業も多くあります。これは、「なぜそうなっているのかは分からないけれど、とりあえず動いている」という、システムの「ブラックボックス化」が起こっていることを意味します。

M&Aによる業務システム統合や、急速な事業展開、グローバル進出による各国の商習慣への対応などを短期で実現するために、個別最適でシステム構築や改修が行われた結果、現場では自分と関わりのある一部の業務については理解しているものの、全体を俯瞰できる人が社内に存在しない状態になっているのです。

問題は、表面上「現行システム」が問題なく稼働しているところにあります。そのため、IT担当者、経営者を含む、だれもが「ブラックボックス化」に懸念を抱かず、いざ「モダナイゼーション」に取り組もうとした段階で「どこからどうやればいいのか見当がつかない」という状況に陥るのです。

モダナイゼーションが困難になる背景を実例から考える

続いて、こうした状況が発生する背景の具体例を示しましょう。各例は、Ridgelinezへ寄せられた実際の相談内容をベースにしています。

(1)某大手製造業「ビジネス部門の要求へ従順に従い続けた結果、個別最適が助長」

この企業は規模が大きく、管理会計を行うシステムがビジネス部門ごとに存在しています。それぞれは別システムであり、組織再編などでビジネス部門をまたがって異動する場合は、まったく別のシステムの操作方法を、新規に覚える必要がありました。各ビジネス部門が、事業領域に応じて最適化を繰り返す中で、個別にシステムが進化し、それが複雑化の原因になっていました。

この状況が生まれた背景には「企業風土」も関係しています。ビジネスに直接貢献するビジネス部門の強い要望に対し、直接的なプロフィット貢献のない「コストセンター」に位置づけられていた情報システム部門は、何も言えない雰囲気があったといいます。

(2)某中堅製造業「SIベンダーへの丸投げでITスキルやノウハウが空洞化」

この企業では、過去に構築したシステムの運用を20年間継続してきました。その間、事業環境があまり大きく変化することがなかったため、大規模なシステム改修は行わず、ハードウェアやソフトウェアのEOL対応を中心に行ってきました。

その結果、情報システム部門の人員は5名程度と、企業規模に対して過少の体制となっており、実際のシステム開発・運用はSIベンダーに丸投げされていました。SIベンダーからは、その間アーキテクチャを含むシステム改善の提案はなく、気付くとクラウドをはじめとしたテクノロジーの潮流から取り残されたシステムと、空洞化したIT組織が残されていました。