「DX時代のテクノロジー&プロセスの“目利き力”」と題した本連載では、これまで9回にわたって、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で有用と考えられる「テクノロジー」と「プロセス」を取り上げてきました。

各回のテーマや、その中で紹介した関連する「テクノロジー」と「プロセス」は、数十年にわたって、世界中の経営とITの現場がそれぞれの課題を解決することを目指し、議論や試行錯誤を繰り返す中で生みだされたものです。中でも有用なものは広く普及し、現在も洗練が続いています。

「経営」と「IT」の双方が共通して解決すべき課題は、大きく「投資効率」と「俊敏性」の向上に集約されます。新たなテクノロジーとプロセスは、その課題を解決するための「手段」であり、単なる流行やマーケティング的なバズワードではないことを、実例を交えながらお伝えしてきました。

10回目となる今回は節目としてこれまでの内容を振り返りつつ、DXを目指す企業の「経営者」と「技術者」が、今後も生まれてくるであろう新しいテクノロジーやプロセスとどのように向き合うべきかについて考えてみます。

クラウドネイティブな「テクノロジー」に隠された課題解決のヒント

本連載で紹介した主な「テクノロジー」に注目すると、ある傾向が見えてきます。それは、以前に人間が手作業で行っていた面倒な作業を「自動化」あるいは「省力化」することに主眼を置いたものが多い点です。

そもそも「サーバ仮想化」は、それまでハードウェア単位で導入、運用していたITインフラをソフトウェア的に実現し、その取り扱いを「省力化」する技術と捉えられますし、「コンテナ」は、その単位をよりコンパクトにして、アプリケーション配備にかかる手間を削減するものと言えます。コンパクトにした結果、煩雑になるコンテナ管理の課題を解決するために「コンテナオーケストレーション」のような「自動化」の技術も発達してきました。

また、「スクラッチ開発」から「ローコード開発ツール」による開発に移行することで、システム開発にかかる時間と手間は大きく削減されます。その際の手法として、「アジャイル」や「CI/CD」による自動化プロセスを取り入れることで、システムの企画から市場投入までの時間(タイム・トゥー・マーケット)をさらに短縮することができ、それがビジネスへの貢献につながります。

現在「クラウドネイティブ」と呼ばれているようなテクノロジーの多くは、主に新興のクラウドサービスベンダーが積極的に開発、活用、洗練を繰り返してきたものです。これらの発達によって、ITインフラのほぼすべての要素は「Software Defined」、言い換えれば「プログラミングによる構成や設定が可能」になりました。

以前であれば、ITシステムを新たに導入したい場合、データセンターにあらかじめ購入した装置を搬入し、ラックに設置して、ケーブルをつなぎ、そこにソフトウェアを導入して設定することで、初めて「システム」としての利用が可能になっていました。

現在のクラウドでは、これらが高いレベルで抽象化されており、必要な環境の構成や設定は、プログラミングを通じて、極めて短時間で完了します。加えて、ITリソースは事前にユーザーが資産として「所有」しておく必要はなく、必要になったときにいつでも「利用」することができます。

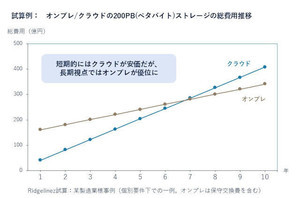

ITインフラのほぼすべての要素がプログラミングで操作できるようになったこと。そして、ITリソースが「所有」するものから「利用」するものになったこと。この2点は、クラウドが企業のITに起こした、大きなパラダイムシフトです。クラウドが提供する技術を積極的に活用し、そのメリットを最大限に享受できるようにすることで、企業ITの「投資効率」と「俊敏性」は、オンプレミスの時代と比べて飛躍的に高めることができます。

新しい「プロセス」を受け入れてテクノロジーの価値を最大化する

しかし、クラウドネイティブな「テクノロジー」だけを漫然と使っていては、得られる成果は限定的なものにとどまります。その価値を最大化するためには、ITの開発、運用に関わる「プロセス」も、新たなテクノロジーのポテンシャルを十分に引き出すものへと、アップデートする必要があります。

プロセスを変えることの必要性については、第2回(DevOps)、第7回(アジャイル開発)、第9回(CCoE)をはじめ、連載の中で度々強調してきました。

過去において、大規模な開発プロジェクトでは、事前に開発プロセスと品質管理の手法を定め、その計画を厳格に守りながらシステムを作っていくことが「正しい」とされてきました。実際に、半世紀以上も昔の、ITリソースが極めて高価で柔軟性に乏しい時代に「標準」とされたプロセスを律義に継承し、クラウドの時代においても、詳細な設計書面を求めたり、伝統的な障害分析手法に頼ったりといったケースが多く見受けられます。

過去に決めたルールが現在でも意味を持つのかに疑問を持たず、「ルールに従う」ことが仕事になる状況が常態化した結果、生まれるのは「改善意欲のない組織」です。過去に定められたプロセスを踏襲することに固執する組織は、それによって何を得て、何を失うのかについて、改めて考えてみる必要があります。

思い出していただきたいのは、連載で紹介したプロセスの多くは、潤沢な経営資源を持たない新興企業が、たゆまぬ改善を通じて生みだしてきたものだということです。日本企業の多くで「変えないことのリスク」が過小評価され続けてきた結果が、現在の日本におけるIT活用の立ち遅れや、DXの阻害要因になっているのではないでしょうか。

「クラウドネイティブ」は挑戦を通じて変わり続ける組織のあり方

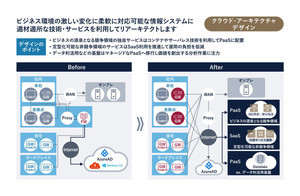

DXが単なる「IT案件」ではなく「経営課題」であるという認識は、以前よりも多くの企業に浸透してきているように思います。DXを進める上では、ITとビジネスを個別ではなく、一体のものとして捉えつつ、戦略立案、新たなテクノロジーを活用したシステムの実装と運用、業務プロセスの改善、組織改革、人材の育成など、さまざまな過程に取り組んでいく必要があります。

また、これらは「一度やれば終わり」という性質のものではありません。ビジネス環境の変化や技術の進歩、現場や顧客のフィードバックに基づいて、継続的に改善され続けなければなりません。その過程は、長期の旅程になぞらえて“DXジャーニー”と呼ばれることもあります。

これまで紹介してきたテクノロジーとプロセスには、多くのITのエキスパートと経営のエキスパートが時間をかけて実践してきた、技術の活用法や組織論、企業文化のあり方が集約されています。そして、その内容は今後もさらに洗練され続けていきます。

Ridgelinezでは「クラウドネイティブ」という言葉を、現時点で「先端」とされているテクノロジーやプロセスのみを指すものとは捉えていません。最新のテクノロジーで可能になったチャレンジを繰り返し、「投資効率」と「俊敏性」の向上を目指してプロセスと自らを変化させ続けられる組織のあり方こそが「クラウドネイティブ」であると考えています。

著者:山本 英雄

Ridgelinez株式会社 アーキテクチャ&インテグレーション

IT ベンダーにてメインフレーム、スーパーコンピューターのオペレーティングシステムの開発に従事。 組込み機開発、技術コンサル、AIサービスの事業責任者を経て現職。