前回は「システムを理解するためにオブザーバビリティが必要」というお話をしました。しかし、多くの組織が「データは集めているのに問題解決につながらない」という課題に直面しています。

例えば、最新ツールや専門チームを用意しても、重要な機能のパフォーマンス低下に数週間も対応できないケースが起きているのです。これは、オブザーバビリティの誤解と、その本質を理解する重要性を示しています。今回は、代表的な誤解と解決策の例を交えてご紹介します。

初級レベル:入門者の陥りやすい技術的な誤解

オブザーバビリティ導入初期は、以下のような技術的な誤解がよく見られます。

監視との混同

オブザーバビリティは「監視を高度化・精緻化したもの」と捉え、「今まで通りインフラのログやアラートを導入すれば十分」と思い込んでしまうのはよくある誤解です。

監視は既知の問題を素早く発見する行為ですが、オブザーバビリティは未知の問題を含むシステム全体の理解を目指す取り組みを指します。監視はあくまでオブザーバビリティを構成する一部であることを見落とすと、システム全体を理解できる状態を十分に確保できないため、問題原因の特定ができないまま、アラートの管理ばかりに集中してしまいます。

データ収集の目的化

「できるだけ多くのメトリクスやログを集めれば、問題はすべて解決できる」と考え、やみくもにデータを大量収集することもまた誤解の一例です。

実際には、データが多ければ多いほど分析が複雑化し、本質的な問題発見や原因追及に時間がかかることも。収集する前に「システムの状態を把握するのに必要なデータ範囲」を明確にしないまま取り組むと、膨大なログやメトリクスのただの“貯蔵庫”になってしまいかねません。

さらに、メトリクス、イベント、ログ、トレース(MELT)といった異なる種類のデータを、別々の基盤で収集・管理してしまうことで、システム全体の状態把握や問題の原因特定を難しくしてしまう例も少なくありません。

ツール導入の過信

最新のオブザーバビリティツールを導入すると、それだけで劇的な効果を得られると期待してしまうケースも少なくありません。

しかし、ツールはあくまで可視化や分析を支援する手段であり、それを活用する組織体制や運用プロセスが欠けていると、せっかく構築したダッシュボードも形骸化してしまいます。導入後の評価・改善を行わず、「見た目の整った画面を作ったから成功」とみなす組織は、同じ問題を繰り返し抱える可能性が高いでしょう。

技術的視野の狭さ

「ログがあれば十分」「メトリクスさえあれば事足りる」「必要な情報はすべてログに出力すれば良い」という誤解も目にしますが、十分な理解が難しい場合があります。システムを理解するうえでは、MELTのデータそれぞれが重要な役割を果たします(詳細は第1回参照)。

ただし、これは「常にすべてのデータタイプを収集すべき」ということを意味しません。システムの特性や規模、そして何を理解したいのかという目的に応じて、必要なデータを見極める必要があります。システムを適切に理解できるよう、目的に応じた適切なデータ収集が重要なのです。

中級以上レベル:組織の価値創出における本質的な誤解

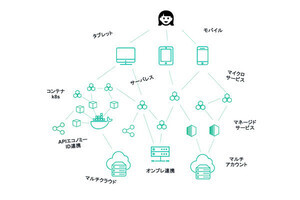

オブザーバビリティの基本実装を終え、本格的な活用段階に差しかかると、単なる技術的視点ではなく組織全体の連携やビジネス価値との接続が問われるようになります。ここでの誤解は、より根深い問題を引き起こしがちです。

役割分担の誤解

オブザーバビリティをSRE(Site Reliability Engineering:サイト信頼性エンジニアリング)やインフラチームの専任タスクとして、開発チームやビジネス部門を巻き込まずに運用してしまうのは、多くの組織で見られる誤解です。システム全体を理解可能な状態にするには、インフラからアプリケーション、さらにはビジネス側まで含めて横断的に取り組む必要があります。

特にオブザーバビリティを「運用フェーズでのみ行えばよい」という考え方によって、開発段階からオブザーバビリティを組み込むことで防げたはずの問題が、運用段階で深刻なトラブルとなって顕在化してしまうケースが少なくありません。

ビジネス価値との乖離

CPU使用率や応答時間といった技術指標の改善が進んでも、それらが必ずしもビジネス価値の向上や顧客体験の改善につながるとは限りません。オブザーバビリティをコスト削減や単なるインフラ安定化だけの手段と捉えてしまうと、新たな付加価値を生み出す機会を逃します。

例えば、システムの応答時間は技術的な基準を満たしているにもかかわらず、商品検索から購入までの離脱率が高い状況が続いているとします。この場合、ユーザーの行動データとシステムのデータを組み合わせて分析することで、特定の操作でのレスポンスの遅れやエラーなど、ビジネスに影響を与える技術的な問題を特定できます。

持続的改善の欠如

「オブザーバビリティは最初に投資して導入すれば完成」という誤解から、継続的な運用・改善やスキル向上、障害対応後の振り返りなどをなおざりにしがちな組織もあります。

システムが進化すれば理解すべきポイントも変化しますし、人材育成やチーム間のコラボレーションも常にアップデートが必要です。初期構築に力を入れるだけでは、半年後や一年後にはシステムの理解度が低下してしまう恐れがあります。

成功へのアプローチ

前述のような誤解を避け、オブザーバビリティの取り組みを成功させるためには、単にツールを導入するだけでなく、開発プロセスや運用体制、組織文化そのものを段階的に見直すことが欠かせません。以下では、導入初期から中長期的な改善まで、一貫して効果を上げるためのアプローチを紹介します。

小さな成功体験から始める

オブザーバビリティを一度に実践しようとすると、範囲が広く、かえって混乱しがちです。そこで、まずはユーザー向けの新機能や限定的なサービス領域に絞り、「どのデータを取得すればユーザー体験を正しく把握できるか」を設計段階で明確にする方法が有効です。

例えば、新しい決済機能を追加する際にオブザーバビリティ駆動開発を導入し、あらかじめエラー率や遅延時間などのSLI(Service Level Indicator:サービスレベル指標)を設定しておけば、リリース後に「予期せぬ障害に素早く気付けるか」「応答速度を目標以上に保てるか」を簡単に検証できます。

チーム間の壁を超えて取り組む

オブザーバビリティがインフラチームやSREだけの取り組みだと考えられてしまうと、アプリケーション開発やビジネス部門にまたがる問題を見落としがちです。

実際のインシデント対応では、チーム間で見ているデータが異なると責任の押し付け合いが起きやすくなります。ここで効果を発揮するのが、共通のダッシュボードやKPIの整備です。

開発者と運用担当が同じデータを参照し、課題を共有できる体制を構築することで、「この箇所が遅延の原因ではないか」など、建設的な協力体制を生み出すことができます。

価値をビジネス視点で定量的に可視化する

オブザーバビリティへの投資効果をビジネス側に説明するうえでは、技術指標とビジネス指標の紐づけが極めて重要です。例えば、システムの障害発生件数が減っただけでは、売り上げやコンバージョン率といった最終的なビジネス成果との関連が明確になりません。

そこで、応答速度の変化が顧客離脱率にどう影響するか、エラーの発生が問い合わせ件数にどの程度反映されるかなど、ビジネス側にもわかりやすい形で可視化し、SREチームとマーケティングや経営層が定期的にレビューを行い、さらなるビジネス成長につながる観測項目を追加する試みも効果的です。

運用プロセスを強化し標準化する

オブザーバビリティは日常の運用プロセスに深く組み込んでこそ、その真価を発揮します。インシデント後に分析を行い、原因究明や改善案を共有する文化を根付かせると、再発防止につながります。

そして、本番環境だけでなく、検証や開発環境にも広げることで、そもそも問題の早期発見と予防が実現できます。また、カオスエンジニアリングと呼ばれる、意図的に障害を発生させてシステムと組織の耐障害性を検証する手法も有効です。

これらの取り組みにより、チームやサービスをまたいだ分析が容易になり、より正確な問題の把握が可能になります。

継続的な改善サイクルを確立する

オブザーバビリティを導入して安心してしまうと、システムやビジネス要件の変化に取り組みが追いつかず、陳腐化する恐れがあります。

そこで、週次のインシデントレビューやパフォーマンス定点観測会に加え、四半期や月次で運用状況を振り返り、観測ポイントやSLIを定期的に見直すことが不可欠です。レビューの場では技術的な視点だけでなく、ビジネス貢献度やエンジニアの作業負荷の軽減状況も検証し、必要に応じて改善策を計画に組み込みます。

こうした継続サイクルが定着してこそ、オブザーバビリティは「導入して終わり」ではなく、組織の成長を支える基盤として機能し続けるのです。

まとめ

オブザーバビリティを効果的に実践するためには、その目的を常に意識し、「手段の目的化」を回避する必要があります。

技術的な導入にとどまらず、組織体制や文化、そしてビジネス指標との連動を念頭に置いた段階的なアプローチが求められ、小さな成功体験を積み上げながらチーム間の協力体制を構築し、定量的な成果をビジネス面で示し続けることで、オブザーバビリティに対する社内の理解と投資意欲が高まり、より高度な改善サイクルが回り始めます。

定期的に観測対象や手法を見直し、振り返りを重視する姿勢を持ち続けることで、オブザーバビリティは“運用負荷の軽減”にとどまらず、新たなサービス価値や顧客体験の向上を生み出す基盤へと成長していきます。次回は、「SREとオブザーバビリティ」と題し、SREについて、おさらいしながらオブザーバビリティとの関係性を掘り下げていきましょう。