筆者はこれまで、40年近くB to B(Business to Business)ビジネスに携わってきました。最近特に強く感じるのは、B to B企業は製品やサービスを通じて、顧客に変革を提案しているということです。というか、変革を売り物にしているのです。

この点を理解せずに、製品やサービスそのもの、機能をマーケティングで訴求しているケースが多く見受けられます。B to Bでは、顧客企業において何らかの進歩がなければ、当然、対価は支払われず無消費に終わってしまいます。

ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく穴である

クレイトン・M・クリステンセン氏による有名な「ジョブ理論」は、この問題を解決する上で強力なフレームワークです。この理論を用いることで、売れる製品やサービスをリリースできる確率が向上します。書籍『ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム』(ハーパーコリンズ・ノンフィクション)では、そのジョブについて以下のように述べています。これは、筆者が長年感じてきたことを、見事なまでに言語化しています。

顧客はある特定の商品を購入するのではなく、進歩(Progress)するために、それらを生活に引き入れる。この進歩のことを、顧客が片付けるべきジョブと呼び、ジョブを解決するために顧客は商品を雇用する。

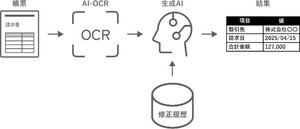

例えば保険商品では、お客様は安心と安全を雇用しています。自動車では、旅や買い物の移動手段を雇用しています。AI-OCRでは、社員の時間節約と顧客への迅速な応答を雇用しています。

この考え方は、マーケティングの大家であるレビット氏による「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく穴である」という名言にも通じます。この場合、顧客の用事は穴をあけることなのです。さらに上位の用事は、絵画を壁に掛けることかもしれません。

しかし、ベンダーの多くは、「当社のドリルは最高の回転性能です」「刃先は最高級のダイヤモンドです」といったように、ついついドリルそのものの性能を売ってしまいがちです。商品はあくまで用事を片付けるために雇用されるのです。顧客のニーズや動機を深く理解し、最高の体験を提供する製品やサービスこそが雇用されるわけです。

ジョブはコンテキストで定義される

片付けるべきジョブは、必ずコンテキスト(状況)の中で定義されなければなりません。イメージ的には、アイリスオーヤマ社が掲げるユーザーイン発想でしょうか。ユーザーイン発想とは、本当に必要としているものをお客様目線で開発し商品化する考えです。何でもできますという製品は、まず売れません。具体的なコンテキストで考えられていないため、顧客側で用事との関連性を想像させる手間を強いることになるからです。

少なくとも、顧客が用事を連想できるよう、具体的なユースケースの共有やレコメンデーションが必要です。「何でもできます」で唯一売れるのが、開発者向けの製品だと思います。開発者が用事を定義してくれるからです。

ジョブを済ませた結果は、機能的な価値だけでなく、感情的な価値や社会的な価値まで含めて想定する必要があります。B to Bの世界であっても、実は「この商品を導入して失敗しないだろうか」「キャリア開発に役立つだろうか」といった感情的な判断が先行し、後から機能的な価値を無理やり理由にしているケースが多々あります。人間は、脳の中の感情をつかさどる大脳辺縁系で判断して、論理的に考える新皮質で理由を付けるのです。本能ですね。

さらに、雇用には、購入時のビッグ雇用と、利用時のリトル雇用の2種類があります。カスタマージャーニーの中で、これら2つの雇用を意識することが重要です。全社は製品を購入するとき、後者は利用が始まるときです。特に後者のリトル雇用については、まさに今注目されているカスタマーサクセスが担っている領域と言えるでしょう。

このジョブ理論は、事業開発や製品・サービスの改善において非常に有効です。そして、市場のダイナミクスを理解する上でも役立ちます。ここでは、AI、特に国内のAI-OCR市場に関して、ジョブ理論のレンズを通して見てみたいと思います。

AI-OCR市場に見るジョブの変化

かつては、汎用的なAI-OCRベンダーが市場をリードしてきました。筆者が以前在籍していたAI insideはその筆頭です。デジタル化の波の中、初期のジョブとは、業務における紙の非効率や手間を解消する書類のデジタル化でした。AI-OCRで処理した後、データを補正し、RPAなどでバックエンドシステムにデータを流し込む、といった使われ方です。

しかし近年、求められるジョブはさらに進歩し、業務の自動化が主になってきました。例えば、請求書PDFの受領から経理システムへのアップロードまで、請求書業務全体を自動化する、といった具合です。AI-OCRはその一部でしかないという認識が広がりました。現在の顧客の用事の主流は請求業務の迅速な完了であり、AI-OCRやRPAといった個々のツールを意識したくない、と考える顧客が増えたのです。

これが大きな要因の一つとなり、汎用AI-OCRベンダーやRPAベンダーの成長が鈍化する一方で、経理や受注といった特定の業務に特化しているファーストアカウンティングやインフォマートが大きく成長しています。これは、それぞれの企業の決算書を見れば明らかです。

その他、マイクロソフトの急速な技術浸透も影響しています。AI-OCRの分野ではマイクロソフトが世界で最も多くの特許を保有しているのです。この市場では、勝ち組と負け組がはっきりしてきおり、その原因がジョブだと筆者は考えています。

一方、汎用AI-OCRベンダーはすでに数千社という多くの既存顧客を抱えており、既存顧客を中心に改良のバリューチェーンがグルグル回っているケースが多く、事業を新しいジョブに合わせることが容易ではないのでしょう。これはまさに、クレイトン・M・クリステンセン氏が提唱するイノベーションのジレンマです。同様の現象は至るところで起きています。これを他人事と捉えず、事例としてよく研究することは今後の事業展開に大いに役立つはずです。

これらの例が示すように、ジョブ理論とイノベーションのジレンマの両面から事業を考えなければ、持続的な成長は困難です。これらを説明したクレイトン・M・クリステンセン氏の2冊の著書はもはや古典と言えますが、現代のビジネスにおいてもその理論は非常に有効です。

ジョブ理論を製品・サービスに適用するための質問

上述の書籍『ジョブ理論』では、この理論を製品・サービスに適用するために、対象とする人に対して以下の点を観察する必要があると言及しています。

・その人が成し遂げようとしている進歩は何か?

・苦心している状況は何か?

・進歩を成し遂げるのを阻む障害物は何か?

・不完全な解決策で我慢したり、埋め合わせの行動をとったりしていないか?

・その人にとって、より良い解決策をもたらす「品質」の定義は何か?また、その解決策のためにトレードオフにしても良いと考えるものは何か?

非常にパワフルな質問ですね。しかし、これらの多くは、顧客に直接尋ねてもすべてを教えてくれるわけではないため、観察して感じるしかないと思われます。事業開発には、まさにセンスが要求されるのです。センスはスキルのように獲得できることではないのでなかなかやっかいな能力です。そして、既存顧客だけでなく、見込み顧客や、これまで需要がないと考えていた無顧客へのインタビューも実施します。

その後、できるだけ多くのアイデアを出し、その中から有効なものを選別していきます。「一発で売れる製品が作れる」と考えるのは妄想に過ぎません。なお、妄想企業は多いです。リクルートには「センサン」という言葉があるそうです。これは「1000のアイデアのうち、成功するのはわずか3つ」という意味で、リクルートにおける事業化のコンバージョン率を示しています。あのリクルートでさえ、と考えることが大事ですね。

また、用事を片付けるために雇用されるジョブと同時に、解雇されるジョブは何かも考えるべきです。この解雇されるジョブから雇用されるジョブへの遷移こそが変革なのです。例えば、人手に頼るマニュアル業務などが解雇されるジョブに当たります。

特定されたジョブについては、その後、どのような体験を提供するかを設計します。機能ではなく、この体験こそが差別化の源泉となります。ここではデザイン思考が役立つでしょう。ドリルの例で言えば、穴をあけるという体験に関わる、穴をあける前の準備や開けた後の清掃のしやすさなどを、一歩引いた視点から考察していくのです。

製品・サービスが完成した後、マーケティングチームは、顧客の潜在的な用事は何で、それをどう解決するのかというメッセージでマーケティング活動を実施します。そうすれば、機能訴求を最初にするという愚策を避けられます。再度述べますが、私たちB to B企業は、顧客に変革を売っているのです。