NTTとNTTドコモは11月12日、オンラインや店舗など複数の顧客接点から得られる「4W1H(誰が / いつ / どこで / 何を / どうした)」形式に整理された時系列データをもとに、顧客の「どうしたい」を予測して販促施策に活用するAI技術「LAM(Large Action Model:大規模行動モデル」を確立したことを発表した。1 to 1マーケティングに応用できるという。

LAMはLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)に類似した構造を持つ、ラベルや数値に特化した生成AI技術。NTTはLAMの研究開発およびチューニング手法を、NTTドコモは顧客データの統合とLAM構築、販促施策での効果検証をそれぞれ担当した。

実証の結果、テレマーケティングを通じたモバイルおよびスマートライフ関連サービスの受注率が、従来比で最大2倍に向上する効果が確認されたという。また、設計とパラメータの工夫により、NTTドコモ独自のLAM構築をGPUサーバ(NVIDIA A100 40GB 8基)で1日分に満たない計算(145GPU時間)で実現できたとのことだ。

マーケティング高度化における背景と課題

企業が顧客満足度の向上と新たな収益機会の創出を目指す中で、マーケティング施策の高度化が重要な課題となりつつある。従来は年齢や性別といった属性にもとづいて顧客をグループ化し、それぞれのグループに適した提案を行う「セグメントマーケティング」が主流とされていた。

しかし近年では、顧客一人一人のニーズに個別化した提案を行う「1 to 1マーケティング」が注目されており、より精緻な顧客理解が求められている。

1 to 1マーケティングを効果的に実現するためには、日々の多様な顧客接点から得られる時系列の行動データを活用し、商品購入やサービス契約に至るまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)を踏まえたニーズの把握が不可欠となる。

しかし接点ごとにデータの頻度や形式が異なるため、時系列データの統合と分析には技術的な課題があった。例えば、アプリでは高頻度な操作履歴が蓄積される一方、店舗では購入商品や支払い手段などの低頻度なデータが中心となる。

これらのデータを統合的に扱うことは困難であり、さらに、接点の組み合わせや順序まで考慮して顧客理解を深めようとすると、分析の複雑性と計算コストが増加してしまう。こうした課題に対し、NTTとNTTドコモは、NTTドコモのテレマーケティング業務を1 to 1マーケティングのユースケースとして選定し、共同で解決に取り組んだ。

開発の経緯と連携

NTTドコモは多様な顧客接点データを「4W1H(誰が / いつ / どこで / 何を / どうした)」形式の統一的な時系列データへと変換する「CX分析基盤」を開発し、データ活用の効率化を推進してきた。

一方のNTTは、数値データとカテゴリカルデータが混在する時系列データを対象に、行動順序のパターンを学習して予測するAI技術である「LAM」の研究開発を進めてきた。LAMはLLMに類似した構造を持ち、Transformerベースのアーキテクチャによって将来の行動予測を可能にする。

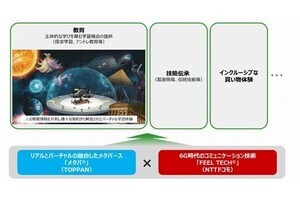

両社は今回、これらの技術を融合し、NTTドコモのCX分析基盤を活用して顧客データを時系列に統合し、NTTのLAMをもとにチューニング手法を工夫して計算コストを削減したNTTドコモ独自のLAMを構築した。

実証の成果:LAM技術の確立と効率化

大規模なモデルやデータを扱う際には、予測性能の向上と引き換えに計算コストが増加する課題がある。しかし今回は、設計とパラメータを工夫することで、NTTドコモ独自のLAM構築コストを145GPU時間(事前学習に132GPU時間+追加学習に13GPU時間)で実現した。

事前学習では顧客の「どうしたい」を予測するために必要なパラメータを調整し、追加学習では販促施策を個別化するために必要なパラメータを調整。この計算コストはNVIDIA A100 40GB 8基で1日分に満たない計算に相当する。

1to1マーケティングによる業務改善

続いて、このNTTドコモ独自のLAMを活用して、顧客ごとのニーズとテレマーケティングの必要性をスコア化した。必要性の高い顧客に優先的に提案することで、モバイルやスマートライフ関連サービスの受注率が従来比で最大2倍に向上する効果が確認されたという。

提案した複数の顧客へのヒアリングからは、店舗での手続きを希望しながらも育児などで来店が難しかったという人や、料金プランの変更に迷っていたという人などに対して、適切なタイミングで案内できたことが明らかになった。

LAM(大規模行動モデル)の概要

LAMはNTTが研究開発したTransformerベースの時系列予測AI技術。数値データとカテゴリカルデータが混在し、欠損や偏りを含むデータにも対応可能だという。

LAMは行動の順序に応じた意味の違いを理解する。例えば、テレマーケティング、商品ページ閲覧、購入の3つの行動について考えると、顧客にテレマーケティングをした後、対象者が商品ページを閲覧し、実際に購入した場合には、テレマが商品の認知を促進したと考えられる。

他に、商品の閲覧後にテレマーケティングをして、購入に至った場合では、テレマーケティングが商品への関心を深めたと考えられる。また、購入後にテレマーケティングを実施した場合は、不具合のサポートなどが考えられる。

このように、前後関係が違えばそれぞれの行動の意味が変わる。LAMはこうした行動の意味を見分けて顧客の理解を深め、対象者の「どうしたい」を予測可能なのだという。LAMは階層型Transformerの構造で、頻度や形式の異なるデータを段階的に集約するなどの工夫を加えることで、学習を効率化している。