危機感こそが 事業構造改革を促す!

事業構造改革の歴史─。日清紡ホールディングスといえば、かつて綿紡績の名門で、東洋紡などと並び、〝十大紡〟に名を連ねた会社。

しかし、現在は無線・通信や半導体材料、ブレーキ摩擦材、精密機器、化学品などが全売上高の80数%を占め、祖業の紡績・繊維は7%ほどしかない(他には不動産事業などその他事業が7%を占める)。

同社は、世界金融危機のリーマン・ショックが起きた翌年(2009)に持ち株会社制に移行。社名もそれまでの日清紡績から現在の日清紡ホールディングスに変更した。

1907年(明治40年)に設立され、118年の歴史と伝統を持つ同社は、明治維新以来の『殖産興業』政策の下、紡績会社として成長・発展を遂げてきた。

同社創業の明治、そして大正、昭和、さらに敗戦後の復興期、紡績・繊維は日本の主要産業として、日本経済を支えてきた。

現会長・村上雅洋氏が入社(1982年=昭和57年)した当時、繊維事業は売上の6割を占めていた。

しかし、繊維産業は時代の流れの影響を受けて衰退、変化を余儀なくされる。最近でも〝十大紡〟の一角であったユニチカが繊維産業からの撤退を表明(2024年末)。新しい事業の仕組みを模索している。

日清紡ホールディングスも、村上氏が2019年から2025年3月までの6年間の社長在任中、事業構造改革を推進。今年4月に、村上氏は会長に就任し、石井靖二氏(1964年=昭和39年生まれ)に社長職をバトンタッチした。

村上氏はこれまで、秘書部長、総務部長、執行役員経営戦略センターコーポレートガバナンス室長、不動産事業部長などを経験、同社の事業構造改革に関わってきた。

事業変革に立ち向かった時の心境を村上氏が語る。

「2006年から2007年頃にかけて、強烈な危機感がありました。このままじゃ、この会社の将来はないというのが当時のトップの思いでした。わたしが秘書をやっていた時の岩下俊士社長の時代です」

岩下氏は2006年(平成18年)から2009年(同21年)までの3年間、社長を務め、本格的に同社の事業改革に乗り出した。同氏は今年3月、82歳の生涯を閉じたが、秘書として仕えていた村上氏は、その時の状況を述懐する。

「毎日いろいろ話をしていました。何を話していたかといえば、結局、過去の成功体験に囚われて、今、世界がどんどん変わっている中で、ビジネスモデルも変化していかないと、という危機感ですね。そうしないと、社会のニーズに対応できない事業構造になって、会社が廃れてしまうと」

秘書として経営トップの側にいた村上氏も同じ危機感に駆られていた。

企業は、時代のニーズに合わせて常に変化することが求められているわけだが、肝心なのは、「では、どうやって変化していくか」ということであった(後のインタビュー欄を参照)。

「結局、経営理念に立ち返って」事業構造改革を変革していこうと、当時の経営陣は決断。

「当時も、経営理念はありました。今でも、それは変わりませんけど、事業活動を通じて社会に貢献することを使命とする会社なので、事業の中身は問わないと。だから、繊維やブレーキに固執する必要はなくて、世の中に貢献するものは何でもやろうということです」

要は、今の社会課題は何かを見つめ直して、「その社会課題にソリューション(解決策)を提供するところにベクトルを合わせていこう」ということ。

当時、社会課題に目を向けると、地球環境問題が盛んに言われていた。地球温暖化、環境破壊という課題にソリューションを提供することができる会社になれば、「会社は成長していくのではないか」と、事業構造改革が始まった。

では具体的に、どうそれを進めようとしたのか?

〝つなぐ〟をキーワードに 新事業領域を開拓

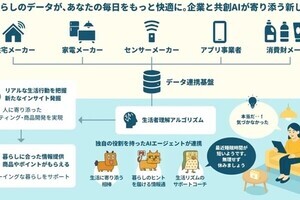

「当時はユビキタスと言っていましたが、要はつなぐということが大事だということですね」

ユビキタス─。ラテン語で、〝いつでもどこでも存在する〟を意味する言葉。IT(情報技術)時代を迎えて、コンピュータやネットワークが社会全般に行き渡り、いつでも、どこでも情報にアクセスできるようになった。

会社と会社、人と人、モノとモノをつなぎ、さらには人とモノや社会がつながるようになった社会で、同社が果たす役割とは何か?

「将来的に、それらをつないでいくと。例えば、無線・通信の世界にさらに踏み込んでいったのもそうです」と村上氏は語る。

「つなぐ機能で見ると、車は自動運転になる。自動運転の車そのものはメーカーさんが手がけられますから、われわれはやりませんが、船の自動運転では、われわれはレーダーを持っていますし、陸と海との通信も手がけていますから、これには貢献できるんですね」

同社は今や、無線・通信分野でリーダー的存在。傘下に、日本最大手の無線通信メーカー、日本無線(JRC)を持つ。

日本無線は創業1915年(大正4年)の老舗で、無線通信メーカーとしては最大手。終戦直後の混乱の中、当時の日清紡績トップ、桜田武氏(1904―1985)が同社の経営立て直しを支援した経緯もあり、元々、両社は縁があった。2017年に日清紡ホールディングスが同社をM&A(合併・買収)し、完全子会社化した。

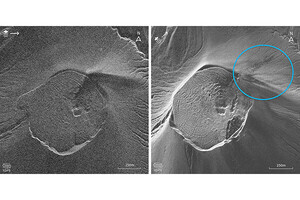

完全子会社の日本無線は、船舶、マリンビジネスで強さを発揮。

世界で就航している大型商船の3割は日本無線のレーダーを積んでいる(写真はイメージ)。

こうして、会社生き残りをかけた事業ポートフォリオづくりが始まった。

無線・通信領域では 国際電気も陣営に参加

会社を変える、事業ポートフォリオを変える手段として、新規事業の育成とM&Aがある。

一口に新規事業の育成と言っても、ゼロからスタートするわけだから、時間もかかり、そう簡単に事業を軌道に乗せられるわけではない。その問題を解決するために、M&Aも必要になる。同社では2010年頃からM&A件数を増やしてきた。

M&Aについて、「当社は、M&Aも成長事業を買うためにするのであって、友好的なものしかやりません。納得ずくで進めていきます」と村上氏は語る。

2010年以降、同社が手がけたM&Aで、成長した買収案件は13件。事業ポートフォリオ変革には、買うものもあれば、売却(カーブアウト)する案件もある。

「はい、買うものと出すものと、両方あるわけですね。カーブアウト(売却)は4件ありました。不採算で将来の成長はないよね、という事業は止めていくわけです。カーブアウトできないのは、自分のところで処理していくしかない。これが大体10件以上あった。だから、ほとんど行って来いですよね、件数的には。もちろん、それぞれ規模は全然違いますが、こうした再構築をやってきました」

日清紡績は2009年(平成21年)に持ち株会社制に移行。以後、日立グループの一員だった『日立国際電気』を陣営に引き入れるなど、M&A戦略を鮮明にしてきた。

『日立国際電気』は、社名を『国際電気』に変更(2024年12月)、日本無線と共に、日清紡グループの中核会社の役割を担っている。同社の強みは、無線・通信、画像処理、情報処理技術。グループ各社との連携を強め、「社会課題のソリューション提供に努め、安心・安全な社会の実現に貢献していく」という日清紡グループの方向性だ。

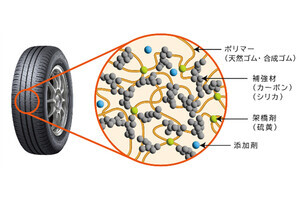

こうした事業構造改革を進めてきた結果、売上は、無線・通信47%、半導体関連のマイクロデバイス13%、ブレーキ12%、精密機器11%、化学品2%、繊維7%、不動産などその他事業が7%という比率となった。

事業構造改革も 紆余曲折をたどって…

一連の改革の成果はどうか?

2009年に事業を分社化、持ち株会社制に移行して16年が経つ。2009年時点での売上規模は約2400億円、営業利益は約35億円。それが現在は、売上高約4947億円、営業利益約165億円(2024年12月期決算)となっている。売上高は2倍、営業利益は4.7倍に増加。

「確かに、売上は倍、利益は4倍以上になっていますが、こんな低い利益水準では、と株主さんからも言われています」と村上氏は気を引き締める。

株式市場の評価を見ると、時価総額は1554億円強で、PER(株価収益率)は7.86倍、ROE(自己資本利益率)は3.95%、PBR(株価純資産倍率)は0.53倍という数値(6月27日現在)。

市場がどう評価しているかを示すPERは、東京証券取引所の平均が17倍前後。自己資本を使ってどれ位の収益をあげているかを見るROEは8%以上、最近は10%以上が高収益かどうかの分岐点とされる。また、PBRは1倍以下となると解散価値を下回っているとみなされる。

これらの市場の評価基準で見ると、まだ課題が残されているということだ。

利益水準を見るROEはコロナ禍の2021年に一時、10.2%となったことがある。2020年初めに始まったコロナ禍で一度、業績は下降したが、1年後には持ち直し、業績が回復。2021年12月期に売上高約5106億円、営業利益217億円をあげ、ROEも10.2%に上昇。

しかし、その後、マイクロデバイス(半導体関連)部門が不振に陥り、収益力が低下。「今、仕切り直しで、今期(2025年12月期)は営業利益200億円を計画しています」と村上氏。マイクロデバイス部門は回復途上といったところ。

村上氏が秘書として仕えた岩下俊士氏から、社長は鵜澤静氏、そして河田正也氏に替わった。鵜澤社長時代(2009年から2013年)は繊維事業が低迷し、エレクトロニクス事業の強化に注力。M&Aで日本無線を連結子会社化(2010)。また、ブレーキ摩擦材メーカーのTMDも買収し、世界のトップシェアとなった(その後、TMDは売却)。

次の河田氏(社長在任は2013年から2019年)の時代は、海運不況で船舶用通信事業が低迷。買収したブレーキ摩擦材事業に注力し、海外にも進出。一口に事業構造改革と言っても、時代の波、世界の動きに影響され、紆余曲折をたどってきた。

社長在任6年の総括

村上氏が社長に就任したのは2019年。今年4月、石井靖二氏に社長職をバトンタッチして会長に就任した。この6年間を振り返ると─。

2019年(令和元年)は米中両国の貿易摩擦が起き、翌2020年にはコロナ禍が発生し、以後3年間続く。2022年にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、戦争はいまだ続く。イスラエルとイスラム軍事組織との戦闘や、イランとの対立など、世界では不穏な状況が続く。

「これらの動きは、事業にインパクトを与えてきたのは事実。でも、皆さん一緒ですよね。その中でも利益をあげている会社はいっぱいあるわけですし、当社は全然利益が出ていないわけじゃないですけど、目標が達成できなかったことについては、反省しなければいけないと」

ROEで見ても、「3%台とか4%台という数字しか出せなかった、ということについては反省の塊りです」と村上氏。

収益性を高めるためにも、ということで旧日立国際電気(現国際電気)を買収し、一方でブレーキ摩擦材のTMDを売却(カーブアウト)。「これも、そのための仕込みでした」と村上氏は語る。

事業構造改革には、これで終わりということはない。将来も社会ニーズや環境変化に対応していかなければならない。 同業もそれぞれの道を 日本の紡績・繊維産業を牽引してきた同業他社も、時代の変化を生き抜くために、事業構造を変化させている。

「ええ、日東紡さんもガラス繊維などを手がけられ、大分前に繊維から窯業に移られましたよね。その昔、同業の多くは繊維オリエンテッドのところから、技術的な系譜でケミカル(化学)系に行ったり、メディカル(医療)系に行ったりという流れが多かった。だから、日東紡さんとわれわれがちょっと違うところに進んだな、ということはあるかもしれませんね」

日東紡は現在、AI(人工知能)サーバーや半導体向けの高機能ガラスで躍進し、体外診断用医薬品などライフサイエンス部門も強化するなど、独自の道を進んでいる。同社の売上高は1兆1100億円、営業利益158億円(2025年3月期)。

旧大和紡績、現在のダイワボウホールディングスは情報システム、IT(情報技術)分野に注力し、事業構造を変革。また、東洋紡も液晶やコンデンサー向けフィルム、機能性樹脂、さらにはライフサイエンス・診断薬関連の領域を開拓。

事業構造を変え、生き残りを図る所もあれば、かつての綿紡績のリーダー、鐘紡が時代の変遷の中で、化粧品などの事業を売却し、会社存続ができなくなったという現実を見ても、産業界の生存競争は実に厳しい。

「自分の足で立つ」の理念に

村上氏が同社に入社したのは、1982年(昭和57年)のこと。以来、43年が経つわけだが、そもそも村上氏が大学卒業時に、日清紡績(当時)を選んだ理由は何だったのか?

改めて村上氏の履歴をたどると、生まれは1958年(昭和33年)3月。1982年、滋賀大学経済学部を卒業し、日清紡績に入社。当時、同社では紡績・繊維事業が全体の60%以上を占める主力事業であった。

「当時は金融とか商社は大変人気がありました。それが当たり前のように言われていたんですけど、ちょっとキラキラネームの会社には行きたくなかったんです」

村上氏は、「自分の足を動かして額に汗して稼ぐところがいいと。それでメーカーを希望しました」と振り返る。

「地道に経営をしている会社で、学歴も派閥もなく、真面目に仕事をすることを社是にしているところを探していて、この会社を知りました」

筆者も経済記者となって半世紀が経つが、当時の日清紡について、『会社四季報』には〝質実な社風〟、〝無借金会社〟と記されていたことを覚えている。「今も質素ですけどね」と村上氏は笑いながら語る。

世の中に役立つ事業を、社会に貢献する事業を、というのが同社の経営理念の根底にある。

それに沿って、繊維主体の事業構造から、無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器へと構造転換してきたのが同社の現在までの歴史である。

だが村上氏が入社した40余年前はまだ、繊維主体の会社。

入社してすぐ、村上氏は工場の労務管理業務を担当。最初の配属先は徳島工場で、次に浜松工場に異動となり、合わせて7年半を両工場で勤務した。その後、島田(静岡県)、岡崎(愛知県)の工場勤務を命ぜられる。

当時、紡績工場の主な働き手は、中学校卒業の15歳から22~23歳位までの女性社員であった。規模が一番大きい浜松工場では、約400人が寮で生活し、工場内の企業内学園で学び、仕事と学業を両立させていた。女性社員たちのいろいろな相談に乗り、面倒を見るのが村上氏の仕事だった。

「家庭の経済的な事情とかもあって、高等学校に進学するのがなかなか難しい女性たちもいて、工場の敷地内に女子寮と学校がありました」

学校は、文部省(現文部科学省)の認可を受けた、4学年の通信制高校。「皆さん、よく働き、よく学ぶ社員たちでしたね」と村上氏は述懐。

「事業は人なり」の精神で…

「やっぱり、人が宝ですからね。人の優劣、人が優れているかどうかで、その企業の価値は決まってくる」と村上氏は語る。

「どんな特許があろうが、どんな生産があろうが、それを扱うのは全部人間ですから、人間が大事なんです」

村上氏が続ける。

「人を粗末にしたらいけない、人が大事だというのは分かりますが、優しすぎるということも駄目だと。馴れ合い、甘やかしももちろんいけない。そこは教育、訓練が大事で、実力主義を重視する。信賞必罰で登用するし、試験で落すこともある。そいうことで人は育っていく。それが人を大事にするという経営の最終形であって、ただ優しいだけでは駄目だと思います」

同社の〝中興の祖〟とされる第4代社長・桜田武氏は、「事業は人なり、経営は教育なり、経営の自己責任主義」の3つを標榜。

「経営は教育なり、というのは、上に立つ者が偉いわけではなく、互いに教え、教えられる関係だと。労使の関係も同じことが言えます」

教え、教えられる関係にある者は互いにリスペクト(尊敬)し合う。 「だから上に立つ者が偉いわけじゃない。当然、言い合いはあるんですけど、最終的には落としどころを見つけることが大事だと思います」と村上氏。

桜田武氏は日経連(日本経営者団体連盟・現経団連)会長として、日本の戦後の復興期から高度成長期にかけて活躍し、『国のカタチ』を巡って、政界にも大きな影響力を及ぼした人物。

永野重雄(新日本製鉄=現日本製鉄会長)、小林中(元東急電鉄・日本航空会長)、水野成夫(旧国策パルプ会長、元産経新聞社長)の各氏と並び、『財界四天王』と呼ばれた。

いずれも、「社会のために」という発想の力強い経済リーダーたちである。その桜田氏の経営思想を引き継ぎながら、時代の変化に対応した事業構造改革の営みはこれからも続く。