米中間の関税戦争で譲歩した米国と勝利した中国

─ ロシアによるウクライナ侵攻も終息せず、米国のトランプ大統領による関税政策の発動など、世界中で分断・分裂の様相です。小宮山さんの現状分析から聞かせてください。

小宮山 忘れてならないのはロシアのウクライナ侵攻を支えているのがイランのドローンと北朝鮮の砲弾という現実です。北朝鮮が最初にロシアに供給した砲弾は300万発と言われています。欧米より多いくらいです。ドローンも砲弾もそれほどの技術ではありません。でも先進国は作らないでしょうね。儲からないからです。

米中の関税戦争では米国が中国に譲歩したように見えますが、実態は中国が勝ったということでしょう。当たり前です。トランプさんの言葉を借りれば、中国で作っている物を米国内で作るということです。それは、ものすごく付加価値の小さい物を作ることを意味しています。その結果として、米国内の生産性が下がることになるのです。

─ 価値の低い製品を米国内の高い労働コストで製造することになるので、その分、利益も生まれませんからね。

小宮山 そうです。逆に中国は半導体などの高付加価値製品を米国から買ってきました。その買ってきた製品を分解・研究して自国で作れるように技術を磨いてくる。ですから、中国の通信機器大手メーカー・ファーウェイが約2年遅れで米国の最先端半導体メーカーのエヌビディアしか作れないと言われていた最先端半導体を作ることができるようになったわけです。

そう考えると、米国が中国と繰り広げている関税戦争において、仮に中国との貿易を完全に遮断した場合、中国が勝ちます。いま申し上げたように中国の生産性は高まるからです。狙いを高機能製品に絞るからです。その代わり、それまで作っていた玩具や扇風機など、米国が買ってくれない安い家電製品の製造からは脱却していくわけです。

─ そのため、中国は発展段階で成長していくと。だからこそ、米国はこれまでとは別の成長形態を模索しなければならないと思うのですが。

小宮山 これからの社会の在り方とはどのようなものになるのか。これを考えなければならないと思います。もはやフロンティアはなくなりました。地球そのものが飽和に向かっているわけです。産業も変わりますよ。

例えば日本では埼玉県八潮市で下水道管が破損して道路が陥没した事故が起こりましたが、あらゆる公共インフラが老朽化しているのです。それらを全て新しく作り替えることができるのかといえば、それは財政の面でも不可能でしょう。世界の国がそうです。

そうすると、重要になってくるのはメンテナンスです。このメンテナンスの重要性については、私が若手研究者だった約40年前から言われていました。ところが今になっても、そういったメンテナンスができていないということが八潮市の事故などで明らかになってきているわけです。メンテナンスは疑いなく先端産業になります。

資源を切り拓く 20世紀モデル から資源を循環させるモデルへ

─ 既存の資源をどう生かすかという視点が大事ですね。

小宮山 そうです。人類にとって地球は小さくなったのです。ですから温暖化も進行している。温暖化を防止するためには今までのような20世紀のモデルは通用しません。20世紀のモデルとは、石油や鉄鉱石といった地下資源と荒野を活用するモデルです。荒野とは草木が生い茂った荒れ野や自然林のことであり、要するに人がいなかったところです。

─ 今でいうアマゾンのような熱帯雨林だと。

小宮山 ええ。世界の四大文明の発祥の地は、どこも肥沃な緑のある場所でしたからね。そして日本でも江戸時代は開墾の時代で、山や荒野を切り拓いて田んぼを作っていったという歴史があります。つまり、荒野を切り拓いて成長していくというモデルだったのです。その後、その荒野に加えて、石油や鉄鉱石といった地下資源を掘り出してきたのが20世紀でした。

─ そのモデルが飽和を迎えているということだと。

小宮山 そうです。この20世紀のモデルが、今は行き着いてしまったのです。これ以上、アマゾンの森林を伐採してしまったら地球環境がどうしようもなくなるということが分かってきたわけです。

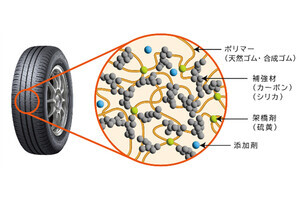

一方で、あらゆる人工物が地表に飽和している。都市で廃棄物として出てくるビルや自動車がこれからの資源です。ごみとして大量に廃棄される家電製品などの中に存在する有用なレアメタルなどが資源となります。これらを都市鉱山と呼びます。

都市鉱山が飽和していますから、物質の資源は都市鉱山を循環させていけばいいということになります。その回す技術は基本的には日本にはあるのです。そして、これまでの化石資源の代わりには再生可能エネルギーを活用すればいいわけです。

つまり、自然鉱山に代わる都市鉱山と石油などに代わる再生可能エネルギーを活用しようということなのです。それから森林についても、毎年木が成長する分だけをバイオマスとして使うという時代に入ります。そうすれば森林はサステナブルですから、20世紀モデルのように単に切り拓くという時代から転換しなければなりません。

言い方を変えると、地下資源から地上資源への転換と言ってもよいでしょう。私はこれを人類に先んじて、日本が粛々とやるべきだと思っています。

─ まさに「課題先進国『日本』」としての日本の立ち位置になるということですね。

小宮山 はい。日本の国土の約7割は森林です。日本にとっては大変貴重な資源になります。しかし、今は森林に人が入ることがなくなり、管理しないままになっています。結果、手入れしない森林は密林となり、熊も食べ物がなくて里に下りてきている。森林という日本の資源をしっかり維持しなければならなくなっているのです。

世界がブロック経済になっても日本が生き残るための方策

─ それに対する具体的な取り組みをしているのですか。

小宮山 私が主宰する「プラチナ構想ネットワーク」の中で「プラチナ森林産業イニシアティブ」を立ち上げました。このイニシアティブは日本が豊富に有する森林資源に着目して、それをフル活用し、脱炭素化や経済安全保障の強化、経済構造改革、さらには地方創生や森林文化の醸成の実現を目指すというものです。

他には化石燃料に依存する文明からの脱却と海外資源に依存した日本のエネルギー需給構造の変革を目指す「プラチナ再生可能エネルギー産業イニシアティブ」も立ち上げており、これらに続く形で「健康産業イニシアティブ(仮)」「人財産業イニシアティブ(仮)」「観光産業イニシアティブ(仮)」の計5つの産業イニシアティブを作る予定です。

─ 小宮山さんがかねてより主張している資源自給国家の実現に対して、例えば国外の学者や経営者は賛同していますか。

小宮山 実はまだ世界には発信できていません。もちろん今後は世界に発信していこうと考えています。ただ、トランプ政権の登場で確実に今後も残るのは米中対立です。WTO(世界貿易機関)が旗を振って自由貿易体制を守っていこうとするでしょうけれども、デカップリング(分離)は、ある程度残っていくと思うのです。

では、その後はどうなるのか。単に米国と中国との2国間だけの問題では終わらないでしょう。インドをはじめとしたグローバルサウスの力も上がっていきますし、欧州も黙ってはいないでしょう。そうすると、かなり多極化する世界になるかもしれません。その中で日本は先ほど申し上げたような都市鉱山と再生可能エネルギーを活用し、自国が必要とするエネルギーや物質資源を自給できる国を目指さなければなりません。

─ そういった国のカタチをつくることができると。

小宮山 もちろんです。日本は高付加価値の製品を輸出する力が残っているわけですから、自由貿易体制が維持されれば、それは日本にとって間違いなくいいことです。ですから細かな問題はあるにしても、TPP(環太平洋パートナーシップ)はもっと広げていくべきだと思っています。

しかしながら、同時に自由貿易体制が維持されない可能性だってある。世界がブロック経済化していく可能性も大きい。その可能性も視野に入れた方がいいと思うのです。どちらにしても、いま我々がすべきことは日本自体を強くすることなのです。

─ まさに日本再生の方策は日本を強くすることだと。

小宮山 ええ。そのときに私が一番大事だと思うことは、資金をいかに集めるか。インフラの維持でも森林や再エネでも初期投資が必ず必要になります。その資金の出し手は誰なのか。それこそ国民です。

日本には約2200兆円の個人資産があります。東証プライムの時価総額の合計ですら約1000兆円です。その倍に当たる資産が日本にはあるのです。それを未来のために使うべきではないでしょうか。

それなのに、今は新NISA(少額投資非課税制度)が始まって、計算の仕方にもよりますが、7~9割は海外投資に充てられてしまっている。海外に投資するということは海外を良くすることになってしまうわけです。一方で、国内が干上がってしまう。これをもっと国内に振り向けなければなりません。

地域の再エネ会社に住民が出資 「住民出資社会」の実現を

─ もっと日本を強くするために日本国民が日本に投資するような動きに自らの行動を変えていかなければなりませんね。

小宮山 そういうことです。そこで私が最も分かりやすい事例として強調したいのが地域の再エネです。いわゆる既存の電力会社ではなく、地域の再エネ会社への投資です。「会津電力」や「熊本エナジー」など、地域で発電して地域で使う地域供給電力会社が全国で出てきています。

今の10電力会社の時価総額の合計は6兆円ほどです。地域電力会社の時価総額を合わせて半分の3兆円とすると、1人当たり3万円、国民が出資するのが十分可能でしょう。たんす預金だけでも60から100兆円だそうです。

地域の電力会社があれば、その地域に住む住民たちも自分たちが使う電力がどこで発電されているかが目に見えて分かります。あの畑にあるソーラーパネルで発電した電力を自分たちが使っているんだと。そうすると、投資しやすいじゃないですか。しかも、自分たちが使うわけですから潰れるリスクも低い。ローリスクなわけです。

それは再エネに限りません。先ほどの産業イニシアティブで挙げた森林や健康、人財、観光といった地域でのそれぞれの産業に地元の人々が出資するようになれば、まさに「住民出資社会」が形成されることになる。

また、地域の人々が出資することで議論が生まれ、人々のつながりが生まれて社会にコミュニティが再生される。つながりが生まれてくれば、人々は成長できます。

したがって、私が強調したいキーワードは「資源自給」「生涯成長」、そして「住民出資」の3つです。これらの要素が揃うことで、持続可能なプラチナ社会が実現できるのです。