世界がキナ臭くなる中で 日本の立ち位置は?

まさに、世界が混沌としている。ウクライナ戦争に終わりが見えないまま、今度はイスラエルとイラン両国が互いにミサイル攻撃を行い、中東全体が相当に不安定になりつつある。世界全体に先行き不透明感がますます強まる中、日本は国力をどう高め強くしていくか─。

米国・トランプ政権による高関税策で、世界経済も下降し始め、米国ファースト主義に代表されるように、世界中で自国第一主義がはびこる。

先の大戦終了から80年間、自由貿易主義、法の支配を率先垂範してきた米国自身が国力低下に悩んでいるという現実。

フロンティア(新領域、未開拓分野)を開発・開拓して、国、企業、個人は成長してきた。そうした20世紀開発型の生き方が「飽和点に達した」と小宮山宏氏(三菱総合研究所理事長、第28代東京大学総長)は指摘する。

自国第一主義(米国ファースト)の旗振り役、米国トランプ政権は今、国内の有力大学への〝締め付け〟にも意欲的。有力大学の一つ、ハーバード大学が学内での反ユダヤ主義デモの取り締まり強化を拒否したとして、連邦政府からの助成金(約1兆円)の支払いを凍結したことは記憶に新しい。

今後、研究者や留学生の米国離れがどう進むのか。国際情勢はますます多様化し、流動化する可能性が高い。

当分は、混沌状況が進むことを覚悟しながら、「今、われわれが為すべきは、日本自体を強くすることなんです」という小宮山氏の問題意識である。

課題解決型の アクション・プラン

小宮山氏は1944年(昭和19年)12月生まれの80歳。工学博士で、専門は化学システム工学、機能性材料工学、地球環境工学、さらには半導体素子の製造工程で活用されるCVD反応工学、『知識の構造化』と幅広い。

2005年(平成17年)から2009年(平成21年)までの4年間、東京大学総長(第28代)を務め、『東京大学アクション・プラン』を作成し、リベラル・アーツの構築に努めた。新しい大学の生き方を追求し、自由な知的探求のための環境づくりに奔走するなど、課題解決型の知識人として知られる。

今、世界が直面している混迷・混沌はなぜ起きているのか─。世界で最大の軍事力、経済力を誇る米国の現状について、「被害者意識、これが今、米国で非常に強くなっていますね」という認識を小宮山氏は示す。

米国の国力低下の 〝3つの要因〟

「アメリカが一番強かったのは、第二次世界大戦後の1950年頃でしょうね。あの頃のアメリカのGDP(国内総生産)は世界の30%に近かった。購買力平価で見た実質GDPですよね。だから、アメリカは世界の警察官といわれ、世界秩序を維持する役割を務めてこられたし、余裕がありました。事実、いろいろな国にも支援してきましたからね」

戦後、世界を牽引してきた米国だが、国力低下が現実のものとなり、様々な所でヒズミが生じ始めた。

米国のGDPが世界に占める比率は、名目GDPで約25%であるが、購買力平価で見ると、15%を割ったとされる。

購買力平価説。これはよくハンバーガーの価格で説明される。米国で1ドルで買えるハンバーガーが日本で100円で買えるとすれば、為替相場は1ドル=100円となるという理論。

「アメリカがそんなに世界の面倒を見ていられないという実態はあるんですね。それとその被害者意識です」と小宮山氏。

宗教的、歴史的背景もあり、米トランプ政権はハーバード大学をはじめとする有力私大に対して、「反ユダヤ主義デモを取り締まっていない」として、大学への助成金をストップする挙に出た。政権には、『アンチ知性主義』という批判が巻き起こる。 (国力低下に対する)『被害者意識』、『宗教的要因』、『アンチ知性主義(アンチ知識人)』の三つが米国現政権の基本にある─という小宮山氏の見方。

以前の米国には、まだ、「フロンティアがあった」と小宮山が続ける。

「経済が成長していくと、人々も大体、みんな少しずつ幸せになっていくという状況があったんだと思うんです。あの時、社会的共通資本みたいなものを大事にしないといけないと考え、主張したのがシカゴ大教授を務めた宇沢弘文さんでした。しかし、宇沢さんの主張は早すぎたんですね」

米国の経済格差が 生むモンロー主義

宇沢弘文(1928―2014)。日本を代表する経済学者で、東大理学部を卒業後、米国に渡り研究生活を続け、1964年、36歳の時にシカゴ大経済学部教授に就任し話題を呼んだ。

当時、シカゴ大の経済学部には新自由主義の泰斗、ミルトン・フリードマン教授(1912―2006)がいた。フリードマン氏は、経済は国家の規制を極力除外し、民間の自由な発想・行動に任せるべきという主張を展開。これは、後のレーガン政権(共和党)の規制改革政策へとつながっていく。宇沢氏はフリードマン氏の論敵となった。

この徹底した新自由主義は、結果的に経済格差を生み出し、今日の米国の格差社会を生んだという指摘もある。昨年末の米大統領選挙では、プアーホワイト(白人低所得者層)、特に衰退した米国製造業に携わるプアーホワイト層が、トランプ氏のMAGA(米国を再び偉大な国に)政策を支持したといわれる。

「やはり被害者意識ですよ。アメリカとして、USAID(米国国際開発庁)で途上国支援をやっているより、自分たちが大変なんだと。だからアメリカファーストなんですよ。アメリカがここまで来たのにはいろいろな要因があると思いますが、結局モンロー主義に戻っていると」

モンロー主義。米国は1776年、英国から独立したが、独立後、米国は欧州諸国に干渉しないが、欧州諸国もアメリカ大陸全域に対する干渉をしないという孤立主義的な外交政策を展開してきたという歴史。

基本的に今の米国も、欧州の問題とは距離を取り、ウクライナの問題は自国には関係ないし、アジアの問題も関係はないという深層心理であろう。自国第一主義、孤立主義の蔓延だ。

こうした『分断と対立の時代』にあって、日本の立ち位置をどう取り、日本の国力を高めていくのか─という命題である。

フロンティアが無くなった 今、日本を強くするには

これからの国際社会は〝どうなるのか〟と言うより、〝どうあるべきか〟という小宮山氏の問題意識である。

氏が、『「課題先進国」日本』という著作を刊行したのは2007年(平成19年)のこと。当時の日本はGDPで世界2位、(現在は中国、ドイツに抜かれて4位)だったが、経済の停滞が続き、人口減、少子化・高齢化が進み、社会保障問題、地方の衰退など、多くの課題が社会全体に重くのしかかろうとしていた。

現実(ファクト)をしかと直視しつつ、日本の強さとは何かと、氏は考え、その潜在力を掘り起こそうとする。氏は2005年(平成17年)に東大総長(学長)に就任するが、就任前の副学長当時(2003)、東大の友人を中心に、『動け!日本』というプロジェクトを立ち上げる。当時、日本のGDPは独、英、仏の3か国を合計した額とほぼ同じ(2000年当時、日本のGDPは4兆6496億ドル)。

環境政策面で見ると、日本のCO2(二酸化炭素)排出量は世界全体で4.7%に過ぎず、当時、世界のGDPの11%(現在は4%)を占めていた日本の「エネルギー効率は極めて高い」と小宮山氏は指摘。

こうした日本の潜在力、研究開発力をもっと活かし、実践していけば、日本は『課題先進国』から『課題解決先進国』に転換できるという訴えだ。

日本は1990年代初め、バブル経済がはじけて〝失われた30年〟に突入。この間、中国が台頭し〝米中2強時代〟といわれるようになった。グローバルサウス(ブラジル、インドなどの途上国)の国力も向上してきた。時代は移り変わり、地球全体を取り巻く環境も大きく変わった。

「大体、フロンティアが無くなったでしょ。それで地球全体が飽和に向かっているんですよ」

小宮山氏は、フロンティア(新開拓地・新領域)を開拓していけば成長できるという産業革命(18世紀)から20世紀までのやり方が通用しなくなったという認識を示す。

『飽和』の時代にあって やるべき事とは

「日本はメンテナンスをどうするかという課題。埼玉県八潮市の道路陥没事故が象徴するように、新しく道路や上下水道網を建設するというのではなく、インフラ網のメンテナンス(維持・修理)をどう図るか、そのための国内投資が必要ということ。また、そうした投資で日本の基礎体力が強化でき、そのことが日本の成長につなげられる。それと、地球が小さくなったから、温暖化でしょ。温暖化を防止するためには、もう20世紀みたいなやり方は通用しません」。

20世紀の世界は、石油や鉄鉱石などの地下資源を掘って、一大経済成長を成し遂げてきた。そして、自然林など緑がいっぱいの原野を切り開き、食料をはじめ、資源・エネルギーの糧としてきた。

「世界の四大文明の発祥の地はみんな肥沃な緑の大地だったわけですよ」と小宮山氏。

メソポタミア、エジプト、インダス(インド)、中国の四大文明を見ても、中東は砂漠化し、黄河流域の環境も大きく変化。

「結局、日本の江戸時代だって、開墾、開墾で、山野を切り拓き、田んぼをつくってきた歴史です。荒野を切り拓いての成長ですね。荒野開拓と、鉄鉱石、石油などの地下資源開拓でやってきたのが20世紀です」

具体的に、どうやって新しい『国のカタチ』を形成するのか?

『資源自給国家』に 日本はなれる!

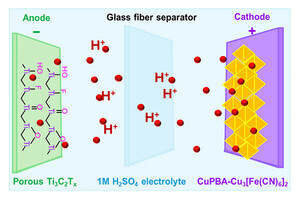

「日本は都市鉱山が飽和しています。だから都市鉱山を回せばいい。回す技術は基本的にあります。地下資源の代わりに、再生可能エネルギーと都市鉱山ですよ。これが自然鉱山と石油に代わるわけですよ。それから森林やバイオマス(再生可能な生物由来の有機性資源)は成長分野だけを使うという時代に入るし、そういう時代に転換していくことが大事」

日本は先進国モデルとして、そうした生き方を「粛々とやっていくべきだと思っています」と小宮山氏は語る。

都市鉱山の活用とは、鉄鉱石と石炭を使って鉄をつくり出す20世紀型の製鉄法ではなく、都市部の建物や自動車のスクラップをリサイクルして、鉄資源を活用する循環型の製鉄を意味する。

いわば、莫大なエネルギーとコストのかかる旧来の〝高炉〟ではなく、スクラップを再活用する〝電炉〟型の製法だ。加えて、森林やバイオマスの有効活用を図ろうと小宮山氏は訴える。

さらに言えば、都市鉱山と森林などの循環システムを構築すれば、無資源国と言われてきた日本も、「資源自給国家になれる」という氏の考えである。

国土の3分の2を森林が占める日本では今、この森林が荒れ果てていて、自らが持つ森林資源を有効活用しているとは言い難い状況にある。

日本が持つ貴重な資源である木材だが、南九州などで伐採された木材は原木のまま中国に輸出され、同国内で製材加工され、米国など海外に輸出されている。木材加工とバイオマス発電を担う某経営トップが怒りを込めて訴える。

「南九州の港から原木が中国の上海などに運ばれて、1000キロの内陸部に運搬されて、製材された木材がまた沿岸部の港に運ばれて、海外に輸出されていく。日本はそうした中国の産業システムに組み込まれ、原木の提供者に成り下がっているんです」

原木を山中から切り出し、そのまま中国に輸出するという付加価値の低い日本の森林業の実態。もっと付加価値が高く、地域に雇用をもたらす森林資源・バイオマスの活用方法を創り上げることが必要である。

日本は、持てる資源をもっと有効活用すべきということだ。

政府の第7次エネルギー 基本計画でも再エネが…

課題解決先進国になるため、小宮山氏は2010年に多くの産業人・企業が参加する『プラチナ構想ネットワーク』を立ち上げている。全国の市町村(1718自治体)のうち、227自治体(25年6月)が『プラチナ構想ネットワーク』に参加。

その中で、氏は『プラチナ森林産業イニシアティブ』と『プラチナ再生可能エネルギー産業イニシアティブ』という活動を開始している(氏はこの他に、健康産業イニシアティブ(仮)、人財産業イニシアティブ(仮)、観光産業イニシアティブ(仮)の3つを立ち上げる予定)。

政府は今年2月、第7次エネルギー基本計画を閣議決定し、2040年度には再生可能エネルギーを全体の40%から50%程度に拡大していく方針(太陽光が全体の23%―29%程度、風力は4%―8%)。

米トランプ政権の誕生で、化石燃料への逆行というか、環境問題を軽視する空気もあるが、日本国内の経営者の多くから、「今の空気というより、中長期視点で自分たちはどうすべきかを考える」という声をよく耳にする。それだけ環境問題、ESG(環境、経営の持続性、ガバナンス=統治)を真剣に考え直すという経済人が多いということである。

人財育成のために 『生涯学習』も大事

小宮山氏は、中長期視点で日本再生・地方創生を図っていくために、『前向きの愛国心』が必要と訴える。この〝愛国心〟は、自国第一主義とは一線を画すもので、各国が自分たちの強さと役割、さらには使命(ミッション)を発揮し、共生・共存を追求するものである。

そこで、人と人のつながりを深め、ネットワークを構築し、新しい成長・発展をつくろうというのが小宮山氏の考え。

もちろん、物事は一筋縄ではいかないのも現実。

「ええ、世界のデカップリング(分断)はある程度は進むと思うし、米中対立も残ると思います。しかし、グローバルサウスの力も付いてきたし、インドなどの国力も上がってきている。ヨーロッパも黙っていないし、世界はかなり多様化すると」

多様化する世界。しかし、下手をすれば無軸(極)となり、世界全体が漂流し、戦争を誘発することにもなりかねない。そうならないようにするには、日本として、「人財(人材)を成長させてなくてはいけない」と氏は訴える。

「生涯学習という視点が必要です」という人財育成論である。

人口減、少子化・高齢化が進む今、少子化への対応と同時に高齢者の生き方も重要になってくる。

2007年、世界でいち早く、『超高齢社会』(65歳以上の人口が全体の21%以上を占める)に突入した日本。現在、その比率は約30%になり、間もなく40%に近づこうとしている。社会保障費や年金問題が深刻なものとして降りかかってくる。

平均寿命(男性81歳超、女性87歳超)が今後も伸びると見られる中、生涯学習が一つのキーワードになってくる。

日本を強くする 三つのキーワードとは

世界が不安定な状況下にあって、日本自体を強くするには、先述したように、『資源自給国家』となり、そのためには国民一人ひとりが『生涯成長』という視点を持つことが大事だということ。

日本を強い国にするために、森林資源や再エネを活用するにしても、それには大変な初期投資が必要となる。では、必要資金をどう調達するのか?

「日本には、約2200兆円もの個人金融資産があります。2200兆円のうち、半分は現預金ですからね。個人金融資産をわたしたちの未来のための投資にも振り向けていくことが大事」

今、新NISA(少額投資非課税制度)が若い世代を中心に活用され始めた。ゼロ金利時代が長く続き、貯金・預金に金利が付かない時代を耐えてきた世代も、中長期視点での投資で資産を増やそうという動きが活発になり始めた。

「ただし」と小宮山氏は、新NISAについて、次のように述べる。

「新NISAも7割以上が、人によっては9割以上が海外への投資に振り向けられていると言いますね。これでは国内が干上がってしまいますよ。国内への投資、未来のための投資も必要です」

新しい『国のカタチ』を追求していく上で、産業構造も変わらざるを得ない。DX(デジタルトランスフォーメーション)、生成AI(人工知能)がさらにそれを加速させる。エネルギーの調達にしても、遠隔地で発電し、長い送電線を経由して首都圏に送るということも、近い将来減っていくとの見方は強い。電力も地産地消の時代到来である。

「そうです。目の前の畑で発電する電力を使うというケースも出てくる。地域に住んでいる人たちもそこに投資すればいいんです。自分たちが使うのだから、その発電会社も潰れるわけがない。もうローリスクです」

地域の電力会社や森林会社、地域の健康産業や人財育成産業、地域の環境産業に、地域の住民が出資し、地域経済を奮い起こしていく。

住民出資会社となれば、住民同士のつながりも深まり、強固なコミュニティが誕生する。

「日本を強くしていくには、資源自給、生涯成長、住民出資。この三つがキーワードになります」と小宮山氏。

混沌期の今こそ、国、企業、個人それぞれが自らの使命と存在意義を見つめ直す好機だ。