検索AIの実践例

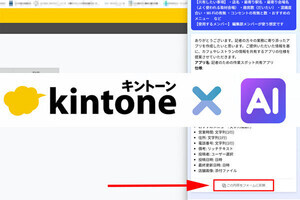

近年、大きな注目を集めているAI。「AIに質問してみた」「AIで画像を生成してみた」といった経験がある方がたくさんいるだろう。手軽に業務アプリを作れるサイボウズの「kintone」にも、2025年4月からAI機能が実装されている。現時点ではβ版(開発中)として無償提供されている機能であるが、どれくらい便利なのか、その実践例を紹介しよう。

今回は「検索AI」に的を絞って、説明する。これから紹介する例は、「顧客対応FAQ」というkintoneアプリを回答生成のデータベースに指定して「検索AI」を試してみた例だ。このアプリには、顧客への対応方法がQ&A形式でまとめられている。

不良品の交換への対応を尋ねる

最初の例として、《「不良品のようなので交換して欲しい」と問い合わせがありました。どのように対応すればよいですか?》とAIに質問してみた。

回答結果は以下の通り。不良品への対応方法を簡潔にまとめた回答文が表示され、その下に「参考情報」として各レコードへのリンクが提示されている。

このように、調べたい内容を「文章」で質問するだけで、AIが適切と思われる回答を自動生成してくれる。もちろん、AIが自動生成した回答なので必ずしも正しいとは限らない。回答の正誤については、「参考情報」のリンクをクリックして「アプリに登録されているデータ」を参照することで確認できる。

例えば、「注文した商品に初期不良が見つかった場合、返品・交換はできますか?」のリンクをクリックすると、以下のような画面が表示された。

この画面はkintoneアプリ「顧客対応FAQ」に登録されている素データとなるので、正しい顧客対応の手順といえる。AIの回答にもあったように、「商品到着日から14日以内に連絡してください」という旨が記されている。

初期不良への対応を尋ねる

続いては、「初期不良が見つかった場合の対応手順は?」のリンクをクリックした様子だ。こちらのレコードには、以下のような内容が記されている。

・専用のお問い合わせフォームに「ご注文番号」と「商品の情報」などを入力 (またはフリーダイヤルで受け付け) ・状況を確認後、3営業日以内に新しい商品を発送 ・不良品は、弊社のカスタマーセンターに「着払い」で返却

つまり、これら2つのレコードの内容を統合して、AIが簡潔な回答を生成してくれたことになる。AIにより自動生成された回答に「間違い」や「抜け」は特に見当たらない。

利用可能なクレジットカードを尋ねる

もっとシンプルな例も紹介しておこう。今度は、《どのクレジットカードが利用できますか?》と質問した場合の例だ。その回答として6個のブランドが表示されているのを確認できるだろう。

こちらも「参考情報」のリンクをクリックして素データを表示した例を紹介しておこう。AIの回答と同じ6個のブランドが列記されていることを確認できる。

このように調べたいことを「文章」で質問するだけで、適切な回答を得られるのがAIの最大の利点となる。

100個以上の大量注文について尋ねる

最後の例は、《100個以上の大量注文には対応できますか?》と質問した例だ。この質問に対する回答は、「申し訳ありません。入力された内容に関する情報が見つかりませんでした」という結果になってしまった。

それもそのはず。回答生成のデータベースとなる「顧客対応FAQ」アプリには「100個以上の大量注文」に関する記述が一切存在していないからだ。素となるデータがない質問には、いくらAIでも回答できない。よって、先の例も「正しい回答」といえるだろう。

一般的なAIよりも信頼できる回答を得やすい

巷では「AIの回答には嘘が含まれている場合がある」という話をよく聞くが、これは一般的なAIがWebの情報をもとに回答を生成しているケースが多いからだ。Webには「正確な情報」だけでなく、「間違った情報」も掲載されている。こういった玉石混交のデータをもとに回答を生成すると、ときには「嘘が含まれている」という結果になってしまう可能性がある。

一方、kintoneの「検索AI」は、kintoneアプリに記録されているデータをベースに回答を生成する仕組みになっている。このため、「正確な情報」だけをベースに回答が生成されることになる。kintoneアプリに記録されていない内容については、正直に「申し訳ありません。情報が見つかりませんでした」という回答を返してくれる。

よって、「一般的なAIよりも信頼できる回答を得やすい」といえる。執筆時点においてkintoneの「検索AI」はまだβ版であるが、今回テストした範囲内においては「適切な回答を導き出してくれる」と感じられた。

通常の検索機能ではダメなのか?

AIを活用する際によく議論になるのが、「通常の検索機能ではダメなのか?」という疑問だ。もちろん、キーワード検索により適切な情報を見つけられるケースもある。今度は、先ほど紹介した「不良品への対応」をキーワード検索で調べた例を紹介しておこう。

アプリ内を検索するときは、そのアプリを開いて、右上にキーワードを入力すればよい。先ほどの例の場合、「顧客対応FAQ」アプリを開いて「不良品」などのキーワードを入力すればよい。

検索結果は以下の通り。なぜか「検索条件に一致する情報は見つかりませんでした」と表示されてしまう。

これは当然の結果といえる。というのも、アプリ内には「不良品」というキーワードが存在していないからだ。もう一度、関連情報が記録されているレコードを見てみよう。

ここには「初期不良」という単語はあるが、「不良品」という単語は一つも存在していない。よって、「不良品」のキーワードで検索しても何もヒットしない……という結果になる。

「検索AI」と「キーワード検索」の利点を生かすのがカギ

正しく検索するには「初期不良」などのキーワードで検索しなければならない。ここで問題となるのが、「初期不良というキーワードを連想できるか?」という問題だ。顧客から寄せられた問い合わせに「不良品のようなので交換してほしい」と記述されていれば、普通に「不良品」のキーワードで検索してしまう人が多いだろう。よほどのベテランでない限り、「不良品」→「初期不良」というキーワードの変換は思いつかないはずだ。

このように、キーワード検索を成功させるには「適切なキーワード」を入力してあげる必要がある。とはいえ、それ自体が難しい問題といえる。「返却」と「返品」、「取り消し」と「キャンセル」、「会員」と「アカウント」のように、意味が同じでも単語(キーワード)が異なるケースは多々ある。この場合、該当する情報が存在しているのに、「検索しても見つからなかった……」となってしまう可能性が十分にあり得る。

一方、AIによる検索は、「キーワード」ではなく「文章の内容」をAIが理解して、適切な回答を見つけ出してくれる。「不良品」≒「初期不良」といった発想の転換にも問題なく応じてくれる(はずだ)。

さらに、該当する情報(レコード)が複数見つかった場合に、それらを統合した回答を示してくれる。その結果、短い時間で「求めている情報」を得られる可能性が高くなる。これがAIの最大の利点となる。

そういう意味では、kintoneでも「検索AI」が使えるようになったのは大きな進化といえるだろう。もちろん、AIにも課題は残っているので、「検索AI[」と「キーワード検索」の利点を生かしながら、両方とも活用していくのが理想的と考えられる。

検索AIを使って数値を集計してみた

続いては、FAQのように「文章」が入力されているアプリではなく、文字列(社名、人名など)、日付、数値などのデータしか記録されていないアプリで「検索AI」を試してみた例を紹介していこう。

今度は、以下に示したアプリで実践例を紹介していく。このアプリは売上を管理するもので、取引先、請求日、請求金額といった情報が記録されている。レコード数は11件しかなく、とても実用的なアプリとはいえないが、これくらいシンプルなほうが「検索AIが正しく機能しているか?」を検証しやすいといえるだろう。

最初の例は、《取引先が「ペンシルボックス」のデータを表示して》と質問してみた場合だ。少し見づらいが、3件のデータが正しく取得されていることを確認できるだろう。

続いて、《取引先が「ペンシルボックス」の請求金額の合計は?》と質問してみた例だ。3件あるデータの「請求金額」を合計した数値が表示されていることを確認できるだろう。このように、条件付きの集計を「検索AI」に依頼することも不可能ではない。

さらに続けて、《請求日が5月の請求金額の合計は?》と質問してみた。AIからの回答は「254,000円です」と表示されたが、この正誤については意見がわかれるかもしれない。

というのも、本当に調べたかった内容は「5月の総売上」であった可能性もあるからだ。AIの回答は、「ペンシルボックス」についてのみ「請求日が5月の請求金額の合計」を示したものになっている。

AIに慣れている方なら、こういった結果になることを何となく想像できるだろう。AIは、個々の質問に対して回答していくのではなく、以前の質問を踏まえたうえで次の回答を示す傾向がある。今回の例の場合、「ペンシルボックス」について話を進めていたのだから、5月の請求金額についても「ペンシルボックス」についてのみ、と解釈したのかもしれない。

ということで、今度は《「ペンシルボックス」以外の取引先も含めた5月の請求金額の合計は?》と質問してみた。結果は以下の図の通り。残念ながら、求めている回答を得ることはできなかった。

このような場合は「検索AI」ウィンドウの左上にある「+」をクリックすると、これまでの質疑応答をリセットして、新しい質問を開始することができる。ただし、今回の例では、新たに質問しなおしても求めている回答を得ることはできなかった。

現時点において「検索AI」はまだβ版であるし、AIは日進月歩がめざましい分野なので、いずれ改善されていく問題かもしれないが、今回の例のように「求めている回答」を得られないケースがあることも認識しておく必要がある。

ちなみに、「請求日が5月の総売上」はグラフの作成機能で調べることができる。分類方法や集計方法を適切に指定して、グラフ上にマウスを移動すると、その数値をポップアップ表示できる。この機能を使えば、グラフの作成画面(プレビュー)で数値を確認することも可能である。必ずしもグラフを作成する必要はない。

検索AIを使うための手順

話が前後してしまったが、最後に「検索AI」を利用するための準備作業について補足しておこう。検索AIを利用するには、以下の手順で設定を済ませておく必要がある(※1、※2)。

(※1)kintoneの「システム管理者」の権限を持つユーザーで設定作業を行う必要があります。 (※2)「検索AI」を利用するには、スタンダードコース(アカデミック・ガバメントライセンス、チーム応援ライセンスを含む)またはワイドコースを契約している必要があります。ライトコースまたは試用中の場合、「検索AI」を利用することはできません。

(1)kintoneを起動し、「歯車」アイコンから「kintone AI管理」を選択する。

(2)「kintone AIを有効にする」のチェックボックスをONにし、さらに「検索AI」のチェックボックスをONにする。その後、「保存」ボタンをクリックする。

これで「検索AI」が有効化される。ただし、まだ「検索AI」を利用することはできない。「検索AI」を利用するには、以下の手順で「用途別のチャットボット」を作成しておく必要がある。

(1)「検索AI」の項目にある「設定」をクリックする。

(2)作成済みのチャットボットが一覧表示される(最初はチャットボットが1つも作成されていないので、一覧は空白になっている)。この画面にある「作成する」ボタンをクリックする。

(3)チャットボットの作成画面が表示される。まずは、チャットボットの名前を指定しよう。以下の図に示した「編集」をクリックして好きな名前に変更する。

(4)名前を変更できたら、回答の生成に使用するアプリを選択する。「アプリを選択してください」をクリックし、アプリ名の一部を入力する。すると、該当するアプリが一覧表示されるので、この中から回答生成に使用するアプリを選択する。

(5)アプリ内に存在するフィールドが一覧表示されるので、この中から「回答生成に利用するフィールド」を選択する。

(6)複数のアプリを回答生成の対象に指定する場合は「+」をクリックし、2番目のアプリとフィールドを指定する。同様の手順を繰り返して、3つ以上のアプリを回答生成の対象に指定することも可能だ。

(7)これでチャットボットの作成に関する設定作業は完了となる。「保存」ボタンをクリックする。

もちろん、同様の作業を繰り返して、別の用途に使用するチャットボットを作成することも可能だ。作成したチャットボットを呼び出すときは、ツールバーにある「AI」アイコンをクリックし、一覧からチャットボット名を選択すればよい。

すると「検索AI」のウィンドウが表示され、「質問文の入力」&「回答の表示」を実行できるようになる。

このように若干の設定作業が必要になるが、上記に示した作業は数分で完了できるはず。よって、すぐに「検索AI」を試してみることが可能である。各アプリに記録されているデータが書き換えられてしまう心配はないため、気軽に試せるのも利点といえる。kintoneのAI機能が気になっていた方は、この機会にぜひ試してみるとよいだろう。