SAWデバイスの技術をバイオセンサに応用

弾性表面波(SAW:Surface Acoustic Wave)デバイスは、携帯電話などで受信するさまざまな電波のうち、特定のものだけを通すフィルターとして活用されてきており、第5世代通信、いわゆる5Gの普及拡大に伴い、その利用拡大が期待されている。

京セラもそうした通信機器に向けたさまざまなSAWデバイスを手掛けてきたが、2024年、そうしたSAWデバイスの技術をバイオセンサに応用することで、大豆イソフラボンをもとに腸内細菌が産生し、女性ホルモンと構造が似ているため、体内で女性ホルモンと似たような働きをする物質「エクオール」の産生量を少量の尿から約7分で測定することを可能とする「生体マーカー即時検査装置」を開発した。

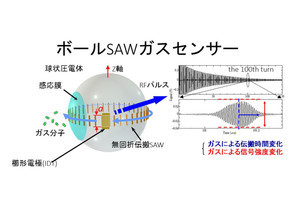

SAWデバイスによるバイオセンサの基本的な仕組みとしては、SAWデバイスの表面を流れる電波の伝わり方の変化を測定するというもの。一般的なSAWデバイスは、入力信号を受信する電極から、出力信号を発信する電極の間を特定の電波(SAW)のみを通す仕組みだが、開発したSAWセンサでは、このSAWの通り道に特定の物質のみを吸着させる有機物の抗体を載せ、吸着量に応じて信号が変化する現象を活用し、出力信号から測定したい物質の量がどのくらい含まれているのかを判別することを可能にしたという。

ただし、抗体を用いて特定の物質をとらえる際、標的物質を吸着させる機能膜の品質が悪い場合、検体に含まれる標的物質以外の物質(検体中のたんぱく質や脂質、糖質など)もデバイスの表面に吸着される「非特異的吸着」が発生してしまい、センサの信頼度が低下するという課題があったという。そこで京セラの研究チームでは、機能膜の品質を向上させ、非特異吸着を抑制することを目指して、抗体の下にポリマー材料を敷くという2層構造を考案。原料となる高分子の種類や機能膜の厚みなどを工夫しながら、下層のポリマー部と上層の抗体の最適な2層構造を形成することに成功。これにより、標的物質を選択的に吸着できるようにした一方で、それ以外の物質を吸着しないという機能を実現したとする。

エクオールが導く行動変容

では、なぜエクオールがターゲットとなったのか?。SAWバイオセンサの基礎研究そのものは実は2010年ころから同社内で進められていたという。当時は基礎研究の段階であったため、具体的なターゲットを設けるのではなく、シミュレーションやデバイス構造の変化、材料の結合などの模索を中心に進めていたというが、そうして実際に何らかの物質の測定が可能であるという方向性が見えてきた2017年、測定候補物質の中の1つに「エクオール」があったという。

エクオールは、女性ホルモンの減少によって引き起こされる肌の不調や更年期症状の改善、骨密度の低下を抑えるなどの働きのほか、最近の研究では、メタボリックの改善や男性特有の悩みであるAGA、前立腺肥大症の予防などにも期待できるという報告がなされている物質。同社では、同技術の商品化に向けたコンセプトとして、「その場で測定し、健康に貢献していきたい」というメッセージを打ち出すことを決め、即時検査を通して、予防・未病の段階で自分の身体について関心を抱いてもらい、行動変容につなげるサービス化を目指してきたとする。

実際、2024年10月より、同社はマイライフと協力し、マイライフが運営する広島県内の薬局5店舗にて健康促進サービスの実証実験を開始。この取り組みについても、「例えば健康診断を受けても、その結果が手元に届くのは1か月後とかで、それでアドバイスを改めて受けて行動変容につなげるというのは敷居が高い。また、逆にその場で結果だけ得られても、数値を見て、良かった悪かったという感想だけで終わってしまう。エクオールのその場測定を通じて、専門的な知識を持っている人からその場で、生活習慣の改善に向けたアドバイスを得られることで自分の身体の状態に関心を抱いてもらい、行動変容につながるのではないかという思いで行ってきた」とする。この実証実験では、薬局で尿を扱うことが問題ないのか、薬局のスタッフが検証を行って問題がないのか、といった部分を含めた確認が進められてきたほか、実際に利用者に金額を一部負担してもらう形で、事業として成り立つのかどうかについても調査を進めているという。

これまでの実証実験から得た手ごたえとして京セラでは、「事業化に向けてはコストなどの課題は残っているが、興味を持って検査を受けてくれる人たちが一定数存在していることを確認したほか、そうした人たちの行動変容につながっていることが見えてきた」と、事業化としての芽が見える段階にまで来たとする。

エクオール以外の可能性

京セラでは、すでにSAWデバイス上に付着させるものは抗体に限らず、たんぱくなどでも測定が可能であることを確認したとしており、将来的には免疫やストレスなど、さまざまな測定が可能になることが期待されるとしている。

そのため、そうしたさまざまな測定に対するニーズの見極めを行っていくことが事業化に向けて重要としており、「いつでも、どこでも、誰でも、というのが今回の技術とシステムの特長。多くの人が健康を意識しようと思っていながらも、なかなか実生活の行動にその意識を落とし込めない。これまで検査といえば、病院などの専門機関に行く必要があったが、それがさまざまな場所でできるようになる。SAWバイオセンサ技術を通じて、何かを検査してみよう、とか、どう行動を変えて行ったらいいのか、といった気づきのきっかけにつながってもらえればとと思っている。将来的には、全世界の人たちが共通で受けられる検査が実現できたらいい」と、日本のみならず、世界の人々が自分の身体に関心を抱いて行動変容につながっていける取り組みにつながっていくものになれば、としている。

実際のセルフチェックの手順を体験

実際に筆者(男性)がエクオールの産生能力を有しているのかどうかを「生体マーカー即時検査装置」を使って試してみた様子もお伝えしておきたい。

測定方法は、専用の採尿容器に採取した少量の尿を入れて、SAWセンサを搭載したデバイスに滴下。封をして検査装置に入れて、測定開始を押すだけ。するとカウントダウンが始まり、7分経つと測定結果が表示されるという非常にシンプルなものとなっている。

測定結果は5段階評価で、尿中のエクオールの量が0.25μM(マイクロモーラー)未満がレベル1、0.25~0.9μMがレベル2、1.0~9.9μMがレベル3、10.0~74.9μMがレベル4、75.0μM以上がレベル5となっており、レベル3以上が体内でエクオール産生菌が活用しているという判定となる(レベル4以上が理想量を作れている状態)。筆者の判定結果はレベル1ということで、エクオールを作れていないということとなる。

この検査精度だが、検査機関による測定との相関関係0.9以上を確認済みとのことで、ほぼほぼそうした検査機関に郵送で送って、後日結果を知るレベルの検査をその場で10分もあれば知ることができることとなる。

また、この検査装置は、あくまで身体の中で、どれくらいエクオールを作り出せる状態なのか、といったことを知るためのものであり、医療機器の認定を取得することは目指していないとする。

エクオールを作り出す腸内細菌を腸の中で活性化させるための方法などについては、よく分かっていないことが多いが、動物試験では、腸内細菌のえさとなる「オリゴ糖」や「難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)」と大豆イソフラボンの同時摂取により、エクオールの産生量が増えたということが報告されている。あくまで動物実験なので、人間でも同様の効果が得られるかどうかについては結論が出ていないが、近年の研究から、腸の調子が良くなると脳に対しても良い影響を及ぼすといった、脳と腸が互いに影響を及ぼしあう「脳腸相関」という考え方も提唱されるようになってきていることも含め、腸内環境を整えること自体を意識することは悪いことではないだろう。

なお、エクオールを腸内で作れるのは日本人では50%ほどとされ、実は欧米人は20~30%とされているのと比べると高い値だという。京セラでは、今回の取り組みを通じてセルフチェックを身近なものとしていくことで、日々の生活習慣や食生活の見直しにつながるような社会へと変革を促していければとしている。