神戸大学は4月14日、次世代太陽電池材料として注目を集める「有機無機ペロブスカイト」を基盤とし、光照射下において触媒機能を発揮する過程で生じた損傷部位を、外部からの特別な刺激を必要とせずに自発的に修復する「自己修復型光触媒」の実証に成功したことを発表した。

同成果は、神戸大 分子フォトサイエンス研究センターの立川貴士教授、同・隈部佳孝特命助教、神戸大大学院 理学研究科の竹内愛斗大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の化学を扱う学術誌「Communications Chemistry」に掲載された。

環境問題への関心が高まる現在、「循環経済(サーキュラーエコノミー)」という概念が注目されている。これは、製品製造時の資源投入量削減に加え、使用済み材料の再利用・再資源化を徹底し、資源の効率的な循環と持続可能な社会の実現を目指す経済システムである。この背景から、資源枯渇や環境負荷低減への貢献が期待される革新的なアプローチとして、材料に自己修復能力を付与する研究開発が世界中で活発化している。自己修復とは、生体が軽微な損傷を自然治癒するがごとく、使用中に受けた損傷で低下・喪失した材料の機能を外部からの介入なしに自律的に回復させ、再利用可能な状態に戻す能力を指す。

従来、材料の自己修復能力に関する研究は、高分子ゲルや光電極材料などを主な対象として展開されてきた。しかし、これらの材料が損傷部位を修復するには、材料同士の接触や、電圧などのエネルギー印可という、外部からの操作が不可欠だった。そこで研究チームは今回、次世代太陽電池材料として有望視されている有機無機ペロブスカイト(有機物と無機物のイオンから構成されるペロブスカイト構造を有する化合物)をモデル材料として選定し、外部エネルギー供給を一切必要としない自律的な自己修復反応の実現を目指したという。

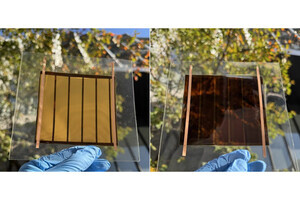

有機無機ペロブスカイトは、その高い光吸収効率と電荷輸送能力から、次世代のクリーンエネルギー技術として期待される水素生成光触媒への応用が活発に研究されている。今回の研究では、まず光照射が有機無機ペロブスカイト結晶構造に与える影響を詳細に評価するための実験から行われた。具体的には、蛍光顕微鏡を用いて、光照射下における個々の結晶粒子の形状変化や発光波長の変化が、1粒子レベルで精密に観察された。その結果、照射時間が長くなるにつれて、結晶が徐々に損傷していく様子が確認されたという。

続いて、X線測定を用いてその過程の詳細な解析が実施された。すると、光照射によって結晶格子の構成要素である2価の鉛イオンが還元され、0価の鉛が生成していることが判明。さらに光照射を停止した後、水素イオン(プロトン)とハロゲン化物イオンを含む水溶液中でペロブスカイトが飽和した条件下において、損傷した結晶を静置すると、外部からの刺激を一切伴うことなく、損傷領域が自律的に修復する様子が確認されたという。これは、水溶液という穏やかな環境下で、外部エネルギーを必要としない自己修復反応が実現したことを示す重要な成果だ。

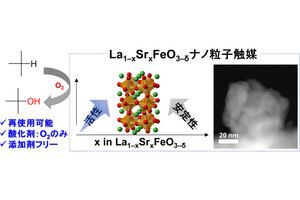

反応容器内の水素ガスを精密に定量した結果、光照射中はもちろんのこと、照射を停止した後においても、損傷したペロブスカイト触媒から水素が継続的に生成されているという重要な事実が明らかになった。この現象に対し、イオン化傾向(金属が水溶液中で陽イオンになりやすい度合いを序列化した指標)に基づいた詳細な検討が行われた。その結果、光照射停止後に観測された水素生成は、光照射によって還元されて生成した0価の鉛が、水溶液中の水素イオンと反応して2価の鉛イオンへと酸化される過程で放出されるものと結論づけられた。

この自己修復を伴う水素生成反応は、少なくとも3サイクル、合計で75時間以上にわたって安定的に継続することが実験的に確認された。この自己修復反応のメカニズムは、次のように解釈される。光照射によって生成した0価の鉛が水素イオンと反応することで、飽和水溶液中のペロブスカイトの溶解平衡が一時的に崩れる。すると、「ルシャトリエの原理」(平衡状態にある系に外部からの変化が加えられた場合、その影響を打ち消す方向に平衡が移動するという化学の基本法則)に従い、溶解していたペロブスカイトが固体結晶として再析出する方向へと平衡が移動することで、損傷部位が修復されると考えられるとした。

-

(上)光照射時間経過に伴うペロブスカイト結晶の形状変化(蛍光顕微鏡)。(左下)光照射中(黄色)と停止後(灰色)における水素生成量の定量結果。照射停止後も水素生成は継続した。(右下)結晶損傷・自己修復メカニズム。光照射で0価の鉛が生成し結晶が損傷。その後の鉛の酸化反応で平衡が乱され、自己修復が誘起される(出所:神戸大Webサイト)

今回の研究で有機無機ペロブスカイト結晶において実証された自己修復反応は、ルシャトリエの原理という普遍的な熱力学の法則に基づいているため、他の非共有結合性材料への応用展開も十分に期待されるという。加えて、今回の自己修復型光触媒技術が、持続可能な水素製造システムの実用化に貢献するならば、循環経済の推進に大きく貢献することが期待されるとしている。