日本IBMは4月9日、メインフレームの次世代モデル「IBM z17」を発表した。「IBM Telum II」のプロセッサを搭載し、新しいワークロードに対応するという。出荷開始は6月18日を予定している。なお、前機種の「IBM z16」は2022年に発表しており、3年ぶりの新型のメインフレームとなる。

メインフレームの重要性とITの課題

冒頭、日本IBM IBMフェロー 執行役員 コンサルティング事業本部 最高技術責任者の二上哲也氏がハイブリッドクラウドとAI時代におけるメインフレームの重要性を説明した。

同氏は「当社はこれまで基幹系システムを安心して利用してもらうために、さまざまな施策を実施してきた。現在のIT市場環境では人材不足、技術継承、安定稼働、データ活用が課題となっており、当社ではAI、自動化、ハイブリッド・バイ・デザインで企業の課題に対応する」と述べた。

AIの活用ではCOBOLやJavaでAIによるコード生成やテスト自動化を行い、開発期間を短縮して効率を向上させるほか、既存のコードからAIで仕様書・構造を可視化し、基幹系システムのブラックボックス化を解決するという。

自動化については、分散システムで複雑化したシステムをAIなど最新技術を活用することで運用を高度化することに加え、オープンな技術を用いてクラウドからメインフレームを含むオンプレミスまで運用を自動化するとのこと。

ハイブリッド・バイ・デザインでは、計画段階から全体最適化を意識して設計し、機関データのセキュリティとクラウドへの連携を行い、オープンな技術でハイブリッド環境でリアルタイムなデータ連携基盤を提供するとしている。

そのため、IBMではAI&データプラットフォーム「IBM watsonx」をはじめとしたAI技術を活用して、戦略策定からシステム開発・運用・プロジェクト管理まで支援する「IT変革のためのAIソリューション」を体系化。

メインフレームを含む基幹系システムに対してもAIを活用することで、ITのスピードや品質の向上を実現するほか、JavaやCOBOL、PL/1などをコードの生成AIで仕様書から生成したり、コードから仕様書を生成したりすることで生産性を向上できるという。

また「IBM watsonx Code Assistant for Z」は、AIによる詳細内部設計書の生成だけでは既存プログラムの依存関係や影響分析はできないため、コールグラフの可視化などに対応することで既存システムの可視化と改善が可能。今後のAI時代に向けて、ベテランから若手技術者への継承するため、コードの複雑化などをAIで分析して特定、自動リファクタリング機能などで修正できる。

二上氏は「基幹システムこそコア業務などが多く動いているため、AIを活用することが非常に重要だ」と強調していた。

z17が顧客に提供する価値

続いて、日本IBM 執行役員 テクノロジー事業本部 メインフレーム事業部長の渡辺卓也氏がz17を紹介した。渡辺氏はz17について「一言で言えば、AI時代に向けて完全に設計された初のメインフレーム」と力を込める。

同氏は調査結果を引き合いに出した。IBV(IBM Institute for Business Value)の調査では、メインフレームは世界のトランザクションワークロードの70%を処理し、経営層の78%がメインフレームベースのアプリケーションはデジタル変革で重要な役割を果たし続けると回答。

経営層の88%はメインフレームアプリケーションのモダナイゼーションは長期的に成功するために重要と答え、IT担当経営層の79%はAI主導のイノベーションを実現するためにメインフレームが必要不可欠な存在であることに同意しているという。

渡辺氏は「メインフレームのモダナイゼーションは、すべてのロジックをJavaに変換したり、プラットフォームをそのまま置き換えたりすることだけを指すのではなく、長期間の運用で複雑化してしまったアプリケーションを紐解いて、正常に使える状態にしていくことも含まれる。したがって、メインフレームを動かし続ける中で、いかに近代化・最新化を行っていくかということが重要になる」と述べる。

そのため、z17は前機種である「IBM z16」の1.5倍の1日あたり4500億回以上の推論処理ができる。融資のリスク軽減、チャットボットの管理、医療画像の分析、小売犯罪の防止など、250を超えるAIのユースケースを通じて、ビジネス価値を高めることができるという。また、米国商務省標準化技術研究所(NIST)の耐量子暗号標準に対応。

さらに、5年にわたる設計と開発で米国特許商標庁に提出された300件以上の特許出願を含む。100社以上の顧客からの意見をもとに、IBM Researchやソフトウェアチームが設計し、マルチモデルのAI機能をはじめ、データを保護する新しいセキュリティ機能、AIを活用したシステムの使いやすさと管理を向上させるツールなどを備える。

z17が提供する価値について、渡辺氏は「AIを活用したイノベーションでビジネスの成長を促進し、生成AIを活用したソリューションと組み合わせてタスクの自動化やモダナイゼーションを加速して業務の効率化が図れる。そして、信頼性の高いシステムであると同時に重要なデータを保護するため、AI対応ソリューションを使用して暗号管理を簡素化し、機密データやアプリケーションを処理する。AIによるビジネス変革とIT変革、2つの観点で新しい価値を提供していくことがz17の狙い」と説明した。

加えて、同氏はメインフレームの事業戦略について、基幹システムのおけるAI活用を推進し、顧客のビジネス成長や自動化、セキュリティ強化を実現するという。長期にわたるロードマップと安心して利用できる選択として、オンプレミスと共同利用形式(クラウドサービス)でも提供可能としており、一例としてSCSKの「MF+(エムエフプラス)ホスティングサービス」、キンドリルの「zCloud」とのパートナーシップを挙げている。

そのほか、メインフレーム人材を育成する施策の強化と技術コミュニティの拡大を図り、2023年に立ち上げた、顧客やパートナーで構成する技術者コミュニティ「メインフレームクラブ」は600人のメンバーのうち180人は社会人歴9年以内であり、若手のサブコミュニティも運営されているという。

z17の技術的な特徴

次に日本IBM テクノロジー事業本部 メインフレーム事業部 アドバイザリー・テクニカル・スペシャリストの竹吉俊輔氏がz17の技術面を解説した。

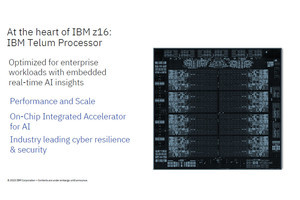

IBM Telum IIプロセッサは、5nmテクノロジーの半導体を利用。5.5GHzのCPUコアは1つのCPUのチップ上に8つ搭載、単体のCPUとしてもz16と比較して11%パフォーマンスを向上し、キャッシュメモリの容量が40%増加した。I/Oの処理を専門にするI/O DPU(Data Processing Unit)がCPU上に統合されており、消費電力の削減を可能としている。

そして、Telum IIプロセッサ内蔵の第2世代のオンチップAIアクセラレーターと、PCIeカードを介して利用するIBM Spyreアクセラレーターはz17の技術的な肝であり、AI推論機能を強化している。計算能力が向上し、各推論リクエストの応答時間は1000分の1秒を実現するという。

竹吉氏は「第2世代のオンチップAIアクセラレーターは、LLM(大規模言語モデル)向けのインストラクション(命令セット)を追加するなど、AI処理の性能を向上した。また、アクセラレーターに含まれるインテリジェントルーティングはAIの処理をするにあたり、チップ上の単一のAIアクセラレーターを使うのではなく、内部のバスでつながった8つのチップをすべて使うことで、大規模なAIモデルに対しても効率的に処理を行うことを可能としている」と説く。

他方、IBM SpyreアクセラレーターはTelum IIプロセッサを補完する追加のAIコンピューティング機能を提供。75Wの消費電力で、アダプターカードあたり32個の生成AIに対応し、1台のz17に対して最大48個のアダプターカードを追加することができる。

これらを組み合わせることで、マルチモデルのAIをサポートするために最適化された環境を構築できるとのこと。Spyreアクセラレーターは、システムに含まれる企業データを活用し、アシスタント実行を含む生成AI機能をメインフレームに導入するために設計されおり、2025年第4四半期に提供を予定している。

z17で実現するAIによるビジネス変革とIT変革

こうしたz17に実装された技術を用いて、渡辺氏が言及したAIによるビジネス変革とIT変革について、竹吉氏の説明を移った。

まずは、ビジネス変革からだ。高度な不正検出のユースケースとして、Telum II上に小規模で効率性の高いAIモデルを搭載し、すべての業務トランザクションに対して低遅延で不正検出の洞察を与えることが可能。信頼度が低いものについては、Telum IIのLLMによる追加推論を行うことでレイテンシと回答の制作性の2つの要素を、バランスを保った形で不正検出ができるという。

また、高度な保険金請求処理ではTelum IIもしくはSpyreのLLMにより推論することで、請求の理由や緊急度などの情報を自動的に高度化データに付与。これにより、業務の優先度を決めて業務効率化が図れるほか、AIモデルが100%スコアリングして高リスクのパターンを検知し、詐欺の特徴を示すようなものにフラグを付けることを可能としている。

一方、AIによるIT変革では、アプリケーションの開発・運用においてCOBOL、PL/1などコード説明やリファクタリング、コード変換などが生成AIがアシストすることでモダナイゼーションが加速することに加え、IT運用に関してはz17上にある膨大なメトリックデータをAIが判断し、障害を予兆検知することで未然に防止することができるとのこと。生産性向上の観点ではAIアシスタントやエージェントにより、新しい担当者の学習時間の短縮や自動化と連携することで業務の効率化が図れるという。

セキュリティに関しては、メインフレームのデータアクセスの情報をAIが検知し、不審な動きがあれば傾向を出すなどデータ侵害を未然に防ぐほか、自動化を活用してセキュリティ管理業務を簡素化するとともに、セキュリティの脆弱性に対する可視性を向上している。

竹吉氏は「メインフレームは互換性を非常に重要視し、大きな変更がなく運用されていることからアプリケーションの開発スタイルや運用が従来から変化がないユーザーも多く、これが複雑化やメインフレーム特有の高度な専門性につながってしまっていることは事実。また、アプリケーションも長期間使われていることでブラックボックス化が進んでいる。そのようなメインフレームの課題に対して、生成AIはさまざまなデータを推論することで欠けている情報を補完することが得意。当社としても生成AIに注力している」と述べていた。