名古屋大学(名大)は2月21日、メタボリックシンドロームにつながる脂質代謝異常(脂肪肝や高中性脂肪血症)を、イノシトールやタウリンの摂取によって腸内環境を変化させることで改善することを確認したと発表した。

同成果は同大大学院生命農学研究科の小田裕昭 准教授らを中心とする研究グループによるもの。詳細はオランダ科学雑誌「Food Bioscience」に掲載された。

メタボリックシンドロームは、生活習慣病の前段階の未病状態であり、インスリン抵抗性を基盤とした状態とされている。運動や食事の改善により、可逆的に元に戻すことができるとされており、その原因としてエネルギーの過剰摂取や動物性脂肪(飽和脂肪酸)の摂り過ぎによると考えられてきたが、近年の研究から砂糖(ショ糖)や異性化糖などフルクトースを含む糖の摂り過ぎが主要因の1つであることが分かってきたという。

この砂糖の摂り過ぎは、後から添加される糖の摂り過ぎが問題と考えられており、WHO(世界保健機関)でも1日の砂糖の摂取を摂取エネルギーの5%未満に抑えるように勧告(2015年のガイドライン。それまでは10%)を出すに至っている。

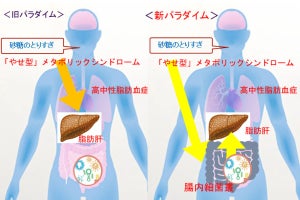

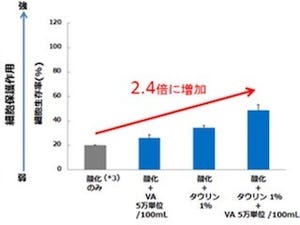

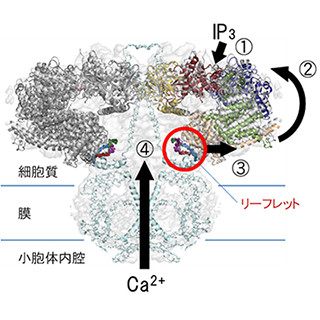

しかし、摂取される砂糖やフルクトースがどうして脂肪肝や中性脂肪血症といった脂質代謝異常を引き起こして、メタボリックシンドロームにつながるかについては、よくわかっていなかったという。研究グループはこれまでの研究から、脂質代謝異常の原因が腸内細菌叢の変化であることを報告していたが、実生活においては、甘いものを摂取することを止めることが難しいことを踏まえ、この新しいメカニズムに従って、腸内環境を正常化することによって砂糖による脂質代謝異常が改善される可能性があるのではないかと考え、生体内で浸透圧の調節する役割を持っていることに加え、脂質代謝の改善効果が知られている植物性食品に多く含まれるイノシトールや海産物に多く含まれるタウリンに着目。ラットを用いて、その効果を確かめる実験を行ったという。

具体的には、ラットを炭水化物としてスターチを与えたグループと砂糖を与えたグループに分け、さらに砂糖を与えた群にイノシトールを与える群とタウリンを与える群を設けて、脂質代謝と盲腸の腸内細菌叢を調べたという。

その結果、イノシトールは効果的に脂肪肝を抑制すること、ならびにイノシトールとタウリンともに、血清中性脂肪濃度を低下させることを確認したほか、両者ともに砂糖によって変化した腸内細菌叢を改善することを確認したとする。また両者とも肝臓の脂質代謝関連遺伝子の発現を改善することも確認したとする。

なお、この結果について研究グループでは、甘いものを食べるときに、イノシトールやタウリンなどの食品を食べることで、脂質代謝の異常が緩和されること、ならびにその効果が腸内環境の正常化によるものであることを示したものだと説明しており、腸内環境を整えることができれば、砂糖の摂りすぎによる脂質代謝異常やメタボリックシンドロームを予防できる可能性が示されたとするほか、ほかの食品成分による予防も可能になると考えられるともしている。