日立製作所の労働組合は2月13日、2025年春季労使交渉(春季交渉)での要求を会社側に提出した。基本給を底上げするベースアップ(ベア)に相当する賃金改善分について、賃上げ率6.2%となる月額1万7000円を求めた。2024年の要求額(13000円)から4000円引き上げた。ベアの要求は12年連続で、ベアを明示する現在の要求方式となった1998年以来最大となった。

年間一時金については6.9カ月分(前年は6.4カ月)を要求した。日立労働組合 中央執行委員長の半沢美幸氏は要求書提出時、「2025年春闘にあたり、日立労組は上部団体の方針を踏まえ、また経済情勢、企業業績、組合員の生活実態などを冷静に分析し、要求を立案した」と述べた。

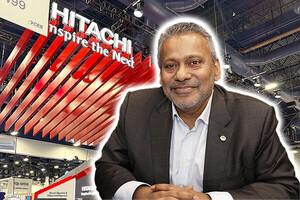

要求書を受け取った日立 Deputy CHRO(最高人事責任者)の瀧本晋氏は、「組合からの要求内容について今後の交渉を通じて検討していく。『人的資本の充実』に向けた、総合的な『人への投資』について議論を深めていきたいと考えている」と答えた。

同社は春季交渉を「日本に勤務する約6万人の組合員を対象にした対話の場」と位置付けている。継続的な処遇改善を実施していく考えで、具体的な水準は今後労使で議論して検討する。

初任給に関しても「さらなる改善を考えている」

賃金改善に向けた検討の要素としては、「マクロ経済の情勢」「企業の業績」「社会的責任」「従業員のモチベーション」の4つを掲げている。2014年から2024年に掛けて11年連続で賃金水準改善を実施してきた。初任給に関しては、2024年の回答では大卒が25万円、高卒が18万7000円と、それぞれ1万8000円と9000円引き上げた。瀧本氏は「初任給に関してもさらなる改善を考えている」と説明した。

企業の業績は堅調だ。日立は1月31日に開いた決算説明会で、2025年3月期通期の見通しについて、売上高にあたる売上収益は前期比で微減の9兆7000億円、調整後営業利益が23%増の9300億円、純利益は3%増の6100億円と、従来予想からそれぞれ、5500億円、550億円、100億円引き上げた。

生成AIの普及などに伴う電力需要の拡大を受け、電気を効率的に分配する送配電事業が伸びており、米テック大手などによるAI投資の恩恵を継続して受けている。また、DXやモダナイゼーションの追い風を受ける国内IT事業も伸びている。

同社は今次春季交渉において、社員の柔軟な働き方や、仕事と介護・育児の両立といった項目についても議論を重ねる。「多様な人材の活躍に向けた総合的な人への投資について労使で幅広く対話を行う」(瀧本氏)という。

2024年には外国籍の従業員が、一時帰国等の期間中に在宅勤務ができるよう、在宅勤務場所に「海外の親族居住地」を追加した。また2025年度末までに男性の育児休暇取得率100%(政府目標は50%)まで引き上げることを目指す。

「ジョブ型」人材マネジメントを加速

また、個々人の能力に応じて賃金を決めて支払う「ジョブ型」の人材マネジメントへの転換に向けた取り組みも進めている。「適所適財の実現に向けた採用から退職にいたる人材マネジメントの枠組み整備は概ね完了した。今後は、これらの制度と仕組みを着実に浸透、機能させることに重点を置く」(瀧本氏)とし、今次春季交渉では、さらなるジョブ型の定着に向けて、一歩踏み出した従業員の行動を向上する取り組みについて議論する。

2025年度までに国内の全ポジション(約12万ポジション)にジョブディスクリプション(職務記述書)を導入することを目指す。また、新卒採用におけるジョブ型採用も強化する方針で、2025年度からは内定後に配属面談を実施し職種や事業分野を決定する「オープンコース」を廃止し、内定時に確約するジョブ型に完全移行していく予定だ。